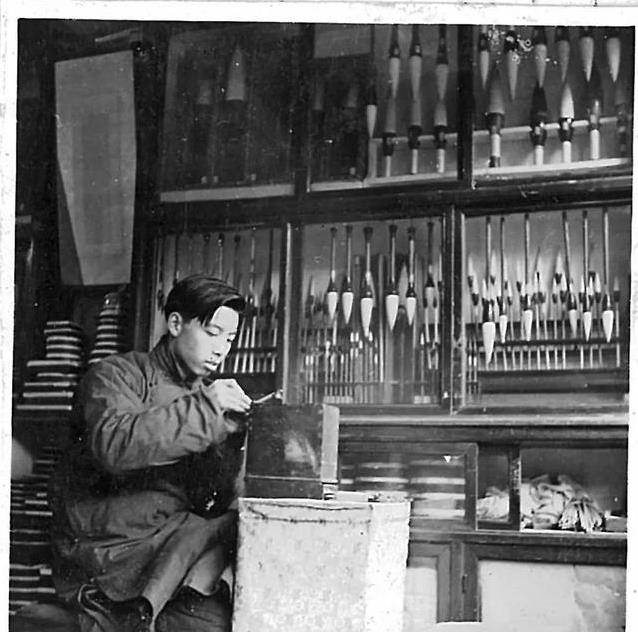

琉璃厂一条街,笔墨纸砚的香气扑鼻而来,戴月轩笔庄的柜台上,摆满了各式各样的毛笔,小师傅在一旁低头刻字,专注得像在雕琢一件宝贝。这家店可不是普通的文具铺,它卖的毛笔,背后是几百年的手艺传承,讲究得能让没读过书的人都忍不住想摸上一把。

“文房四宝”听起来高雅,其实就是笔墨纸砚的老祖宗组合。毛笔里最有名的,得数湖州产的湖笔,号称“紫毫之价如金贵”。从元朝开始,湖笔就是文人墨客的心头好。到了清末民初,湖州的手艺人北上北京,在琉璃厂扎根,把湖笔做成了北京的特产。如今,戴月轩的湖笔制作技艺,已经是国家级非遗,名声响当当。

说起湖笔在京城的第一位大师,非贺莲青莫属。咸丰年间,他做的“腾蛟起凤”毛笔,被慈禧献给皇帝当寿礼,一下子成了皇家御用。北京和台北故宫里,200多款皇家毛笔里,贺莲青的笔占了85款,风头无人能比。他的手艺,硬是把湖笔的名气推到了天上。

戴月轩是贺莲青的徒弟,1916年在琉璃厂开了自己的小店,用自己的名字做招牌,够胆量!他不走大店代销的路子,偏偏搞“前店后厂”,自己做自己卖。每支毛笔,他都亲自把关,做到“尖、齐、圆、健”,不合格的宁可烧掉也不卖。为了让买家放心,他还把自己的名字刻在笔杆上,等于给质量打包票。

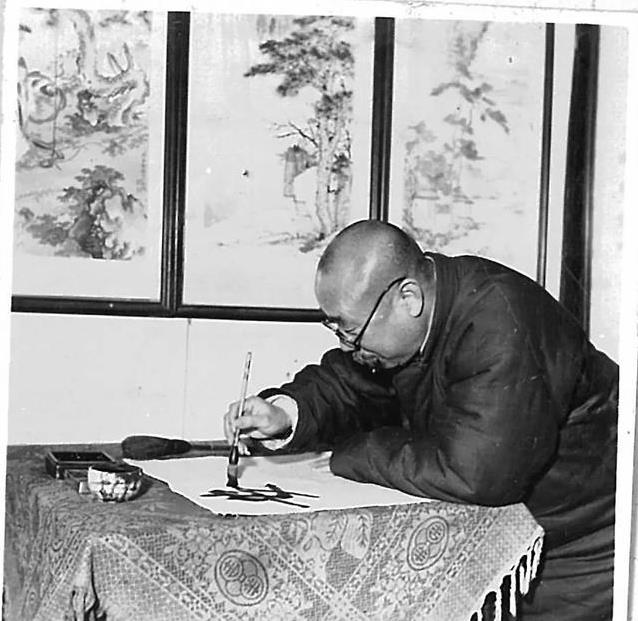

为了跟师傅贺莲青区别开,戴月轩在笔杆上动心思。别人用普通竹子,他偏偏镶上象牙、牛角,刻上好看的字,名字也起得文雅,比如“墨气淋漓”“青山挂雪”。这些毛笔不光能写字,还像艺术品,拿在手里都觉得体面。时间一长,齐白石、鲁迅这些大文豪都成了他的粉丝。

戴月轩的牌匾也有来头。民国时,北洋政府大总统徐世昌亲自题字。徐世昌下野后,常在琉璃厂逛,爱写字给人看,但他的字贵得普通人买不起。可他给戴月轩题匾,分文不收,足见对这家店的看重。如今,前门大栅栏的瑞蚨祥鸿记,还挂着他题的匾,字迹苍劲有力。

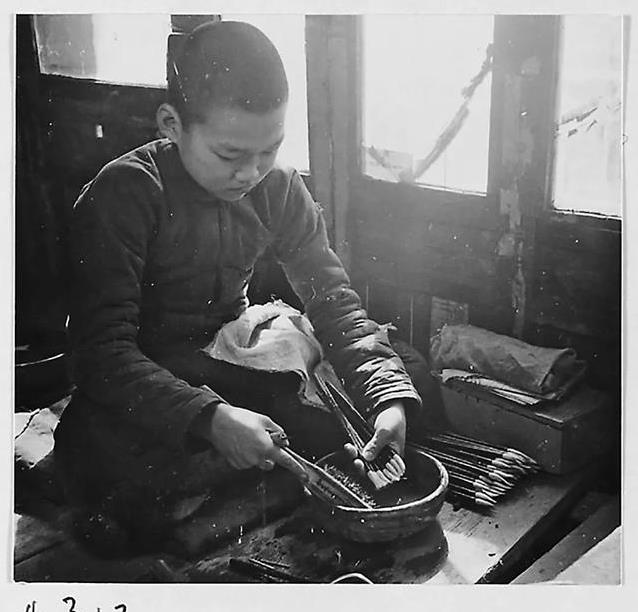

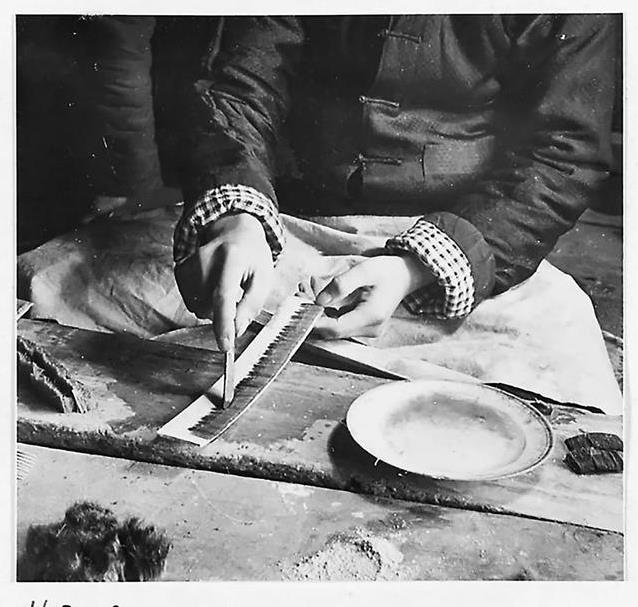

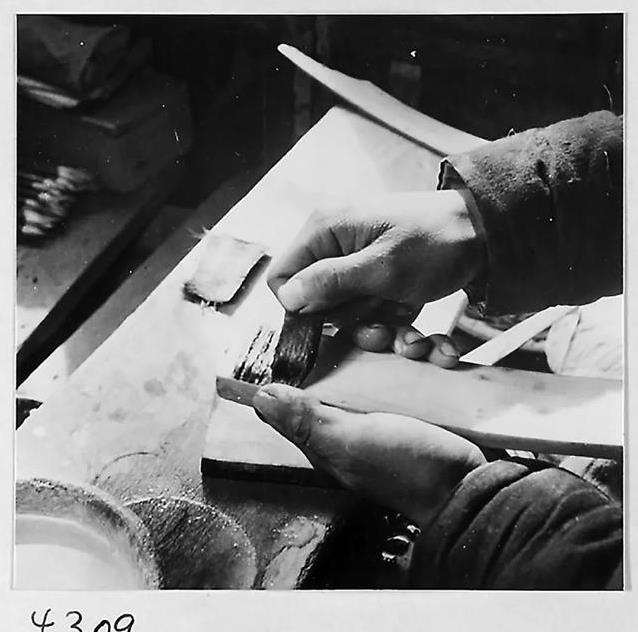

做毛笔可不是简单活儿。戴月轩的笔,讲究“提而不散,铺下不软,笔锋尖锐,刚柔兼备”。从选毛到装笔,工序多得让人眼花。挑绒、涮笔、挠帖子、混帖子、拉材子,每一步都得心细如发。朱自清在散文里提过,他在北平看到戴月轩的笔,贵的能上千万,齐白石的定制款更贵得离谱。

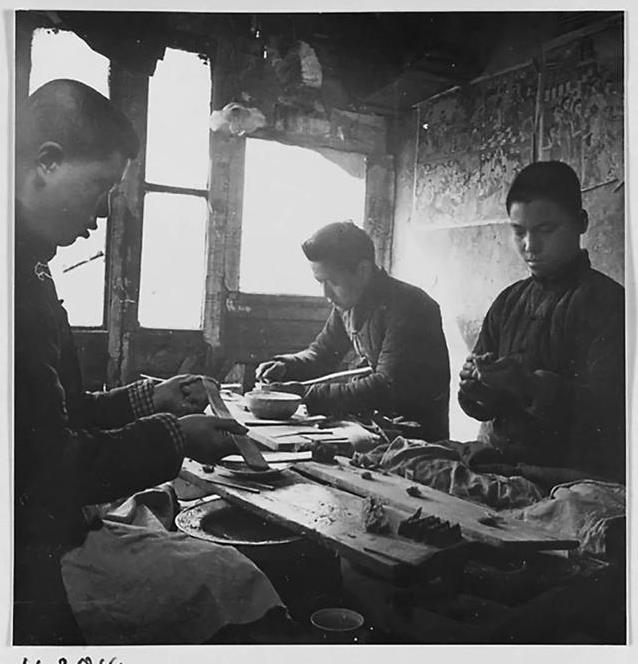

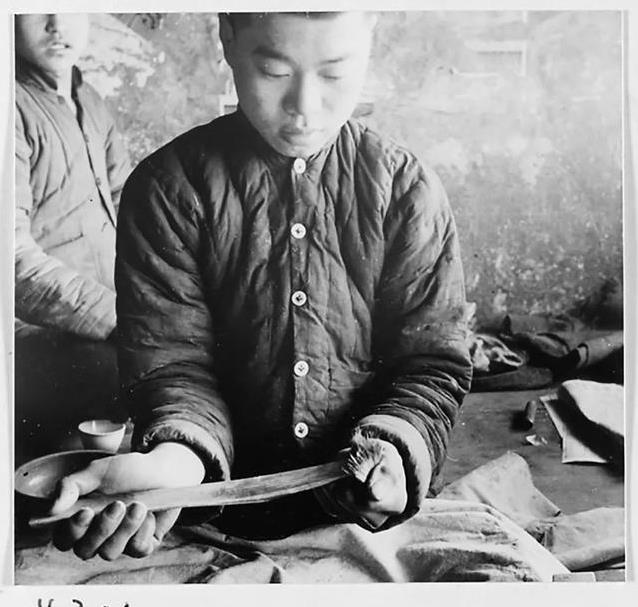

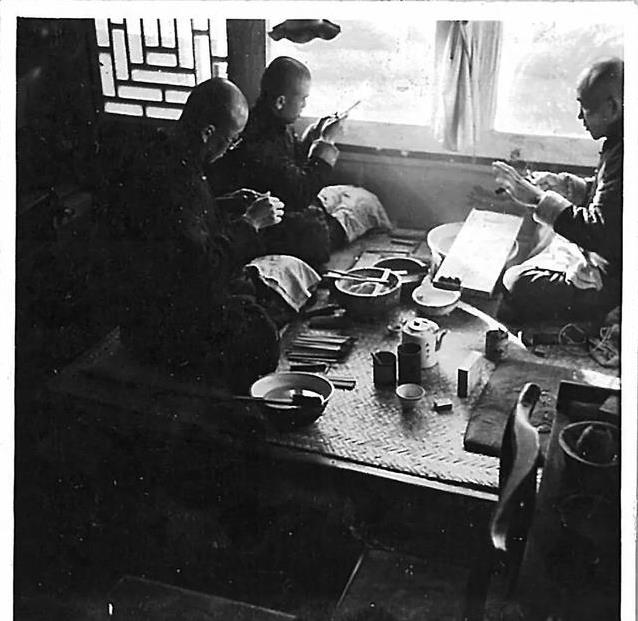

过去,琉璃厂外打磨厂胡同也热闹,住满了制笔的手艺人。东边是小作坊,一个人也能干活;西边是大店,有字号有门面。1949年后,这些手艺人聚到一起,成立了北京制笔厂。老师傅贾春发说,民国时,两间房就能开作坊。晚上睡觉的木板,白天当工作台,盘腿坐在炕上干活,日子简单却有滋味。

制笔的活儿,讲究手稳心细。一位师傅领120支笔的材料,干三天交活,工钱按活算,省下的材料归自己,浪费了得赔。和平门外胡文昇笔店,师傅们还在“择笔”,把笔里的杂毛一根根挑出来。手艺好,吃饭不愁,但想开店做成戴月轩那样的,难上加难。

钢笔来了,毛笔的日子不好过了。朱自清都感慨,毛笔的命好像更苦。可戴月轩的传人们没放弃,钻研手艺,守住这块金字招牌。他们的坚持,就像在告诉大家,传统这东西,靠的是匠人的心血和不服输的劲儿。