“奥迪Q5L补后24.83万起,较9年前便宜15万”“日产轩逸落地价跌破11万”……2025年,燃油车市场的价格松动肉眼可见。有消费者直言“燃油车主该感谢新能源车的发展”,正是新能源车型的快速崛起,打破了燃油车此前的定价惯性,让曾经高不可攀的豪华品牌、合资车型变得更加亲民。但与此同时,“降本减配”“资产减值”“好车停产”的吐槽也从未停歇,这场由新能源引发的燃油车市场变革,究竟是“普惠”还是“阵痛”,不同立场的消费者有着截然不同的答案。

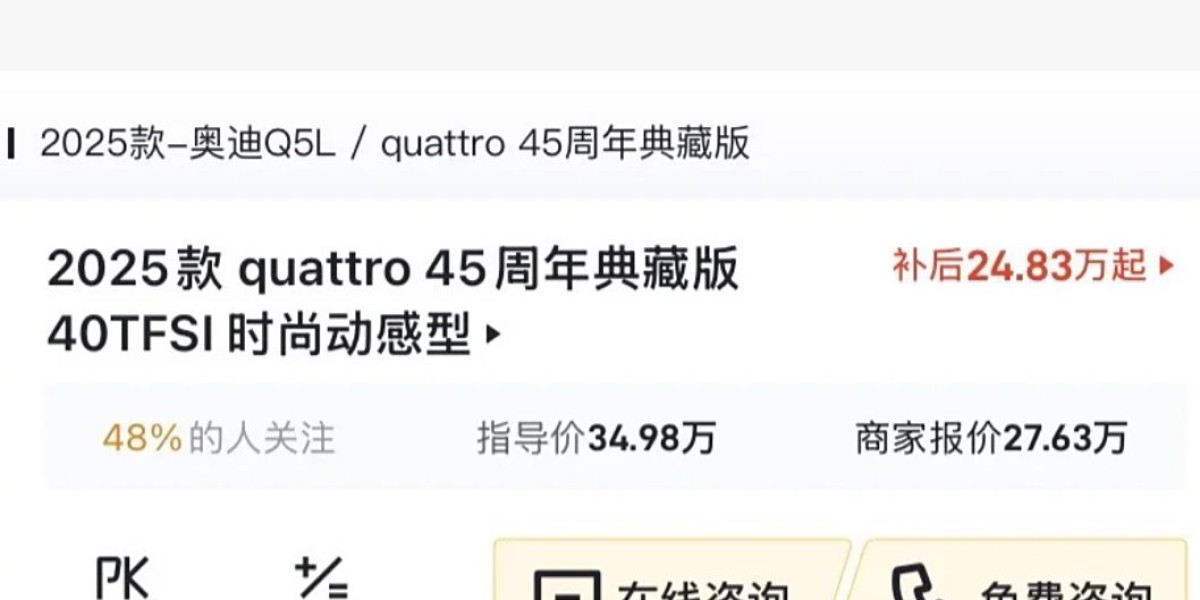

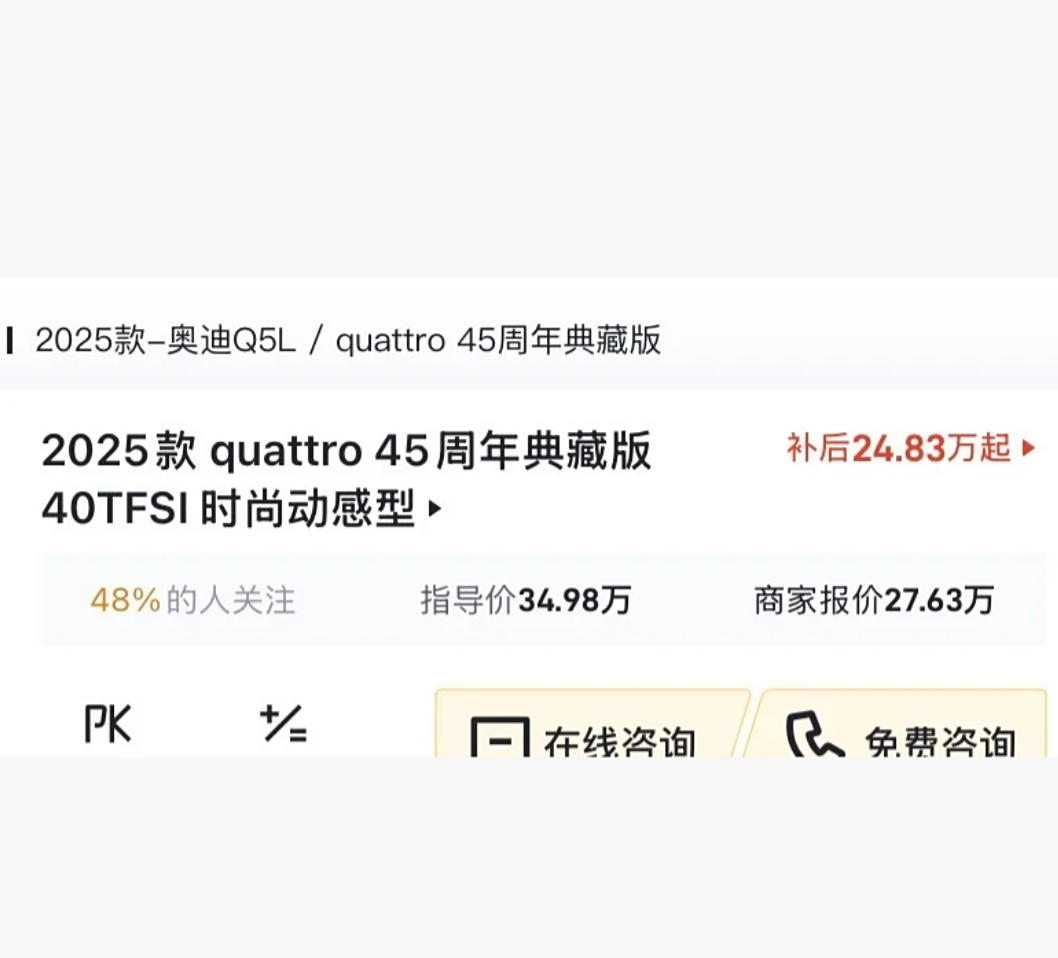

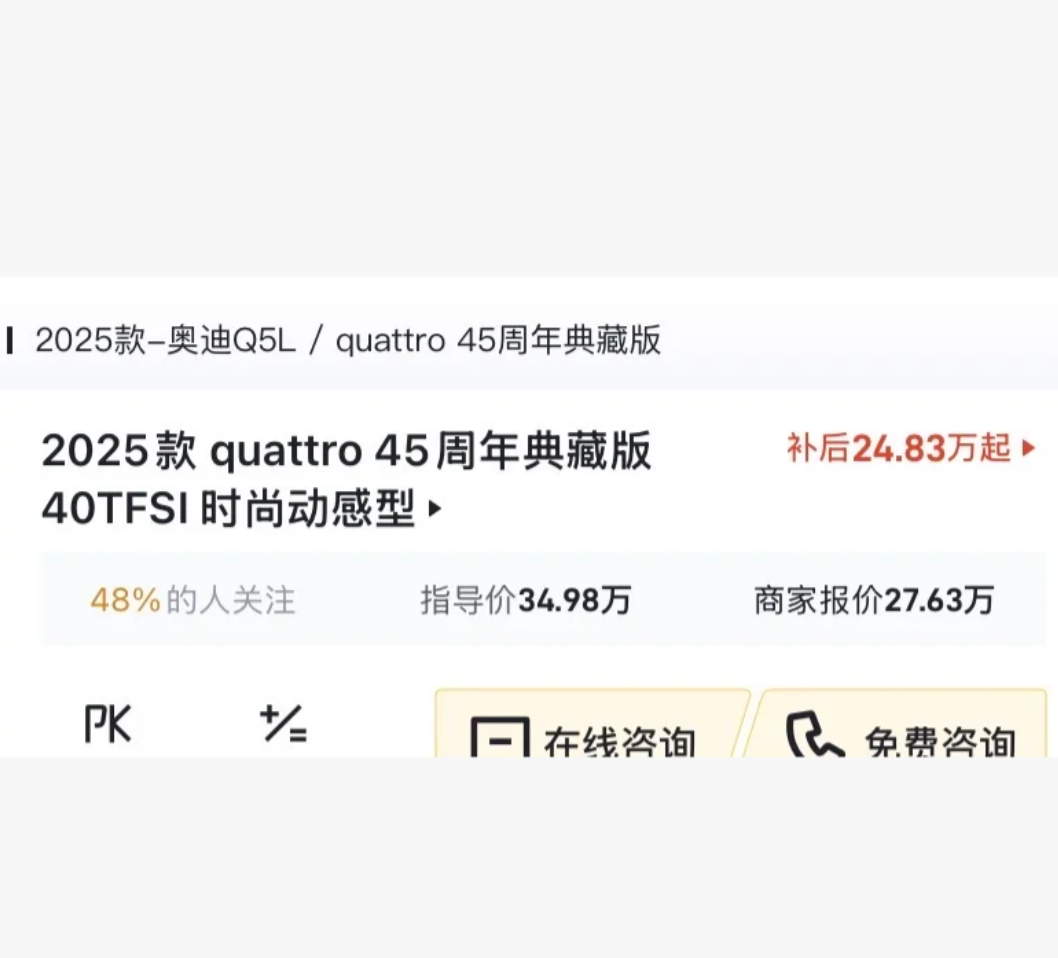

新能源车的冲击,最直接的体现是燃油车价格的“亲民化”。从市场数据来看,曾经指导价40万出头的奥迪Q5 2016款,落地价需40万,而2025款奥迪Q5L quattro 45周年典藏版,商家报价已降至27.63万,部分补贴后车型甚至低至24.83万,9年间价格降幅达15万;即便是家用轿车领域,2012款日产轩逸落地价超10万,如今同级别燃油车不仅价格稳定在相近区间,还叠加了“赠送一年保险”“月供满返5000元”等优惠,购车门槛显著降低。这种降价并非个例,从凯迪拉克到日产,从豪华品牌到合资家用车,几乎都在新能源车型的竞争压力下,调整了定价策略与促销力度——对尚未购车的消费者而言,无疑是实实在在的红利。

但对燃油车主和潜在买家来说,“降价”背后也藏着不少顾虑。最核心的争议是“降价是否伴随减配”。有网友吐槽“不卷的时候燃油车也在降本减配,现在为了压价更过分了”,曾经标配的优质避震、大尺寸轮毂、高性能卡钳,在部分新款燃油车上被简化,甚至一些实用配置也成了“选装”;还有消费者发现,部分老款经典燃油车(如飞度)因销量下滑面临停产,“50万以下最好的代步车”逐渐淡出市场,让偏爱传统燃油车驾驶质感的用户倍感惋惜。

“资产减值”则成了已购燃油车主的心病。一位宝马车主算了一笔账:若没有新能源车冲击,一辆宝马五系使用六年后,残值约16万,效费比1.23;而在新能源普及后,同款车型六年后残值降至12万,效费比跌至0.89,“花更多钱,却要承担更高的贬值风险”。这种担忧并非空穴来风——随着新能源车型在续航、补能、智能配置上持续升级,燃油车的二手市场需求逐渐萎缩,保值率下滑成为必然,已购车用户的“资产缩水”成了无法回避的现实。

此外,燃油车用户的“隐性成本焦虑”也在加剧。尽管油价未出现大幅上涨,但有消费者对比国内外补能成本后吐槽“感谢中石化没把油价降到3块钱,不然油车也不会降价”,言语中透露出对未来燃油供应、养护成本的担忧;同时,新能源保险费用的上涨也间接影响了整个汽车保险市场,部分燃油车主发现,自己的保费也随行业整体成本上升而增加,“没享受到新能源的便利,却要承担连带成本”的感受,让他们对“感谢新能源车”的说法难以认同。

有趣的是,这场争议中也不乏理性声音。有网友指出“新能源和燃油车是相互成就”:新能源车靠技术创新打开市场,燃油车靠降价和性价比守住基本盘,最终受益的是消费者;也有人认为,“降价减配”本质是市场选择的结果,若消费者更看重配置而非价格,车企自然会调整策略。比如国产燃油车星瑞的崛起,就证明了“靠配置和品质也能在竞争中立足”,而非一味依赖降价。

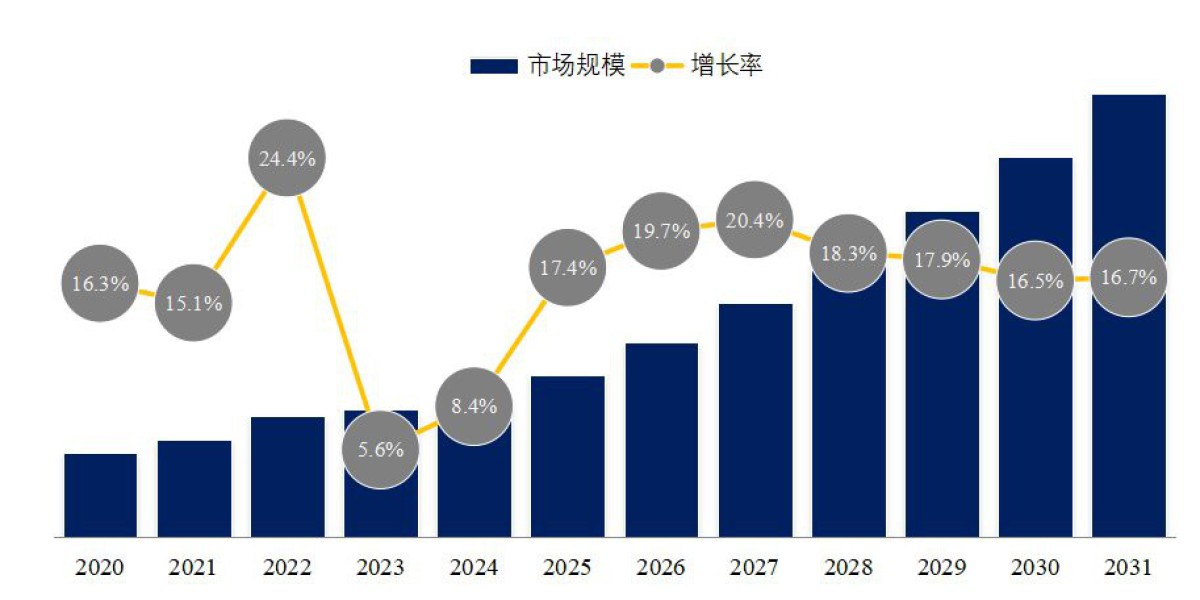

从行业发展视角来看,新能源车对燃油车的“倒逼”,本质是汽车市场从“增量竞争”转向“存量博弈”的必然结果。燃油车通过降价、优化金融方案吸引用户,新能源车凭借技术迭代抢占市场份额,这种竞争最终推动整个汽车行业向“更高性价比、更优体验”转型。对消费者而言,无论是选择降价的燃油车,还是拥抱新能源,核心仍是“按需选择”——若追求成熟稳定的驾驶体验、便捷的加油网络,当下的燃油车性价比正处于高位;若看重智能、低碳与长期使用成本,新能源车型仍是更优解。

如今,燃油车的降价潮还在持续,新能源的技术迭代也未停歇。这场变革中,没有绝对的“赢家”与“输家”,但可以确定的是,市场竞争的最终方向,一定是让消费者拥有更多选择、享受更多实惠。而那些关于“减配”“减值”的争议,也将成为推动车企优化产品与服务的动力,让汽车市场在博弈中走向更成熟的未来。