文/羊城晚报全媒体记者 孙磊 通讯员 许阳莎

图/钟智

8月16日上午,“乡野自有答案——《深山欲雪》新书分享会”在广州花城文学院举行。著名自然文学作家傅菲、写作者陈思呈等,围绕自然文学与傅菲新作《深山欲雪》的创作展开对谈。

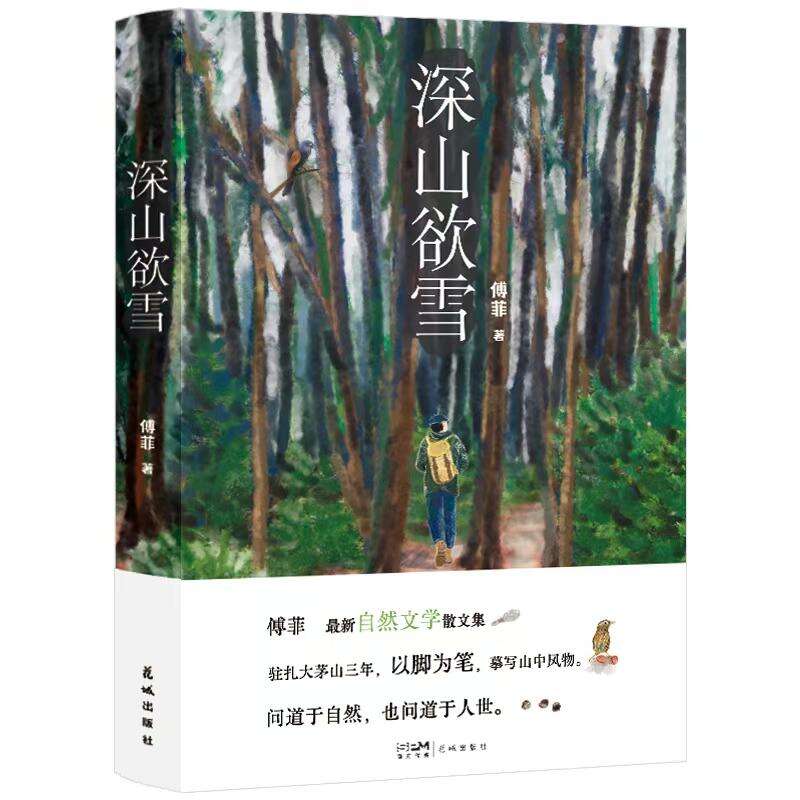

作为“深山三部曲”的收官之作,《深山欲雪》凝结了傅菲多年的心血,由花城出版社于今年5月推出,并在2025南国书香节上达成希腊语版权输出。在分享会上,傅菲讲述了本书创作背后的艰辛与探索。

为了深入了解大茅山的自然生态与山民生活,他耗时近三年,徒步走遍了峡谷、荒野、山脉、河流,进行了大量实地走访。《深山欲雪》以知行合一的田野调查、独特的自然观察和充满哲思与美感的文字,为读者呈现了深山的奥秘与自然文学的独特力量。傅菲坦言,这是三部曲中他耗费心血最多的一本书。

自然文学是对时代的呼应

主持人谢晓探讨了自然文学近年来备受关注的现象,并提出了其与城市焦虑加剧的关系的思考。对此,傅菲深入分析了时代背景。他认为,工业化、城镇化、人口迁徙以及由此带来的身份认同困境、城市生活的普遍繁忙与压力,共同造就了现代人对回归自然的渴望。

“自然文学、生态文学是对时代的呼应。”傅菲指出,这种文学形式为城市读者提供了一种通过阅读来抚慰内心、重新连接自然的途径。

陈思呈则认为,自然文学的魅力在于它能够唤起人们对生命最元初、最朴素、最美好的部分的感知。她提到阅读《深山欲雪》及《在乌苏里的莽林中》等作品的感动,认为自然文学能让人用全新的眼光看待平凡事物,并为生命“打开多扇窗户”,保持思维的弹性和感知的敏锐。

创作自然文学:回到现场,用心感受

谈及自然文学创作的门道,傅菲分享了自己多年写作的宝贵经验。他提出,自然文学写作必须“始终返回自然的现场”,通过亲身观察与体验获取灵感。创作者还需具备博物学知识和艺术化语言表达能力,但更重要的是对自然的深刻思考与热爱——“以愉快的、热烈的心情去热爱大自然,就是一门最好的入学功课。”

通过分享在山谷中观察老鹰捕食小鸡、在大安山峡谷发现豹的脚印等经历,傅菲指出,自然文学创作不仅是表达,更是一种价值观的传递,要通过文字展现对自然与生命的敬畏。

谢晓引用刘亮程的创作观,认为好的散文不能“贴到地面上”,而是要“让思想飞起来”。 傅菲以“落叶是世界上最小的轻舟”为例,阐释了联想赋予平凡事物奇幻美感的力量。“在我的眼中没有什么东西是不可以写的。”傅菲说,“因为任何东西只是一个载具,承载我对世界的思考,我对世界的情感。”

陈思呈则以乡村厕所遇癞蛤蟆、桂圆夜落铁皮屋顶等生动细节,说明微小事物蕴含的震撼。她认为,散文写作就是要捕捉这些心灵震撼的微渺瞬间。“我觉得万物是平等的,在写作的世界里,作家就像一个造物主,把一切呼唤过来、召唤过来,描述它。”

AI之所不能:散文创作的核心在于“立人”

谈及人工智能对写作领域的冲击,特别是散文这类根植于个人体验的文体能否被AI替代时,两位作家发表了见解。

傅菲认为,AI虽能组合词语句子,但缺乏对深层语言逻辑的理解,更无法承载作家独特的个性、气质与世界观,也难以驾驭如《红楼梦》般需要深厚人文底蕴的宏大创作。

陈思呈则指出, AI写作的根本局限在于无法理解和复制写作者独一无二的个人感受与生命体验。“我的感受只有我自己知道。”她强调,面对同一事物,不同个体的感受千差万别,而散文写作的核心价值,正在于表达这种不可被预设或模仿的主观真实。

分享会尾声,傅菲深情回顾了与花城的渊源。“我的第一篇自然文学作品就发表在《花城》,今天《深山欲雪》又来到了花城。”这场关于深山、乡野与文学的对话,不仅是一场文学盛宴,更是一次心灵的洗礼,恰如傅菲笔下静待落雪的深山,引人遐思。

《深山欲雪》以文学力量引领都市人重建与自然的精神联结,将持续为我们传递来自乡野的真相与答案。