作者:毛烁

过去三十年,中国依靠完备的工业体系和全球最庞大的供应链,成为了名副其实的“世界工厂”。这一体系支撑了制造规模,形成了高度协同、高效运转的产业供应网络,更让中国成为全球工业创新与实践的重要舞台。

“世界上没有一条供应链比中国对我们更重要。”苹果公司CEO Tim Cook这样评价。

然而,随着AI浪潮的到来,这套体系正面临下一个核心议题:中国工业体系的下一个进化方向在哪里?传统的产能和效率指标,又能否仍能衡量工业价值?

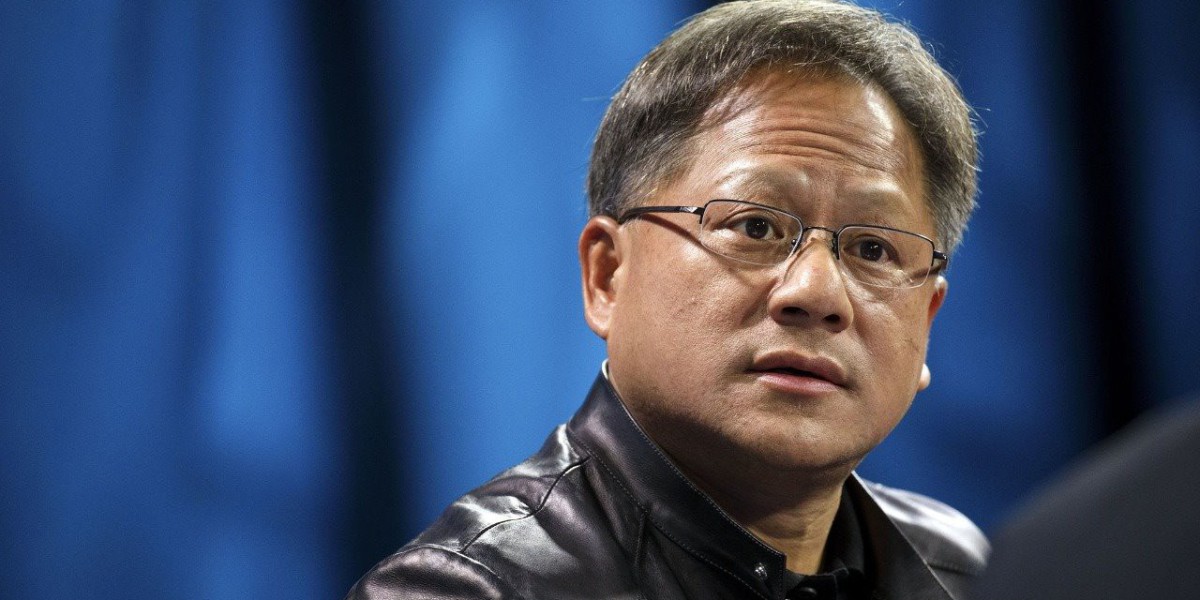

在第三届中国国际供应链促进博览会上,黄仁勋提供了新的视角。他认为,工业升级的关键,或许在于智能本身。在这一视角下,“工业+机器人”将成为通向下一阶段工业体系的核心抓手。

中国拥有全球最丰富的应用场景、完备的产业链条,以及庞大的工程与开发者生态,这为下一代工业体系的探索提供了得天独厚的“土壤”。在这样的环境中,越来越多的实践开始尝试将传统制造能力与AI、机器人技术深度融合,逐渐描绘出“世界工厂”向“世界AI工厂”转型的轮廓。

范式革命:从“人工”到“智能涌现”的工业级跃迁

“以前,软件需要人工手动编程,并在CPU上运行;而现在,AI从数据中学习知识,并且在GPU上运行。这是人类编程的逻辑到机器学习智能的转变。”黄仁勋在演讲中直言道。

然而,这一范式的“迁徙”带来的直接结果是,软件、模型和数据之间的关系被彻底重构,技术路线也随之发生根本性变化,生产力引擎也同步从‘被动执行’转向‘主动涌现’。

具体到在工业体系和具身智能领域中,这种变化也映射出三重结构性的技术定义。

其一是“表征学习”(Representation Learning)。让系统能够洞察过去无法识别的质量波动与工艺细节。

其二是世界模型(World Model)。让系统可以在虚拟与现实交织的空间中推演复杂场景,预测未来风险和机遇;

其三是具身智能(Embodied AI)。赋予机器人真正理解物理世界的能力,使其能够与人类安全高效地协作。

这种转变,进一步颠覆了制造业的底层逻辑,将以往依赖“人工穷举的规则”,转变为“让模型通过学习自主应对复杂任务”。随之而来的是工程体系的演进——从传统以机械和控制为主,拓展为融合数据工程、模型工程和仿真工程的全新综合体系。

当然,这并非是“机器取代人”的革命,而是更深层次的人机协同:人类长期积累的隐性经验被转化为数据和模型,赋能整个生产系统,构建起“感知”到“执行”的闭环,从而真正具备持续“思考”和“进化”的能力。

这种闭环并嵌套于一系列新的工程路径:

“感知层”通过多模态传感和自监督学习,精准刻画环境与工件;推理层依托世界模型和先进的规划技术(如MPC、Diffusion Policy、VLA),推演场景;决策层结合模仿学习(IL)与强化学习(RL),在仿真环境中迭代出最优策略;执行层在数字孪生环境反复验证后,将策略安全下发至产线,并通过数据反馈不断优化模型。

这一路径下,生产系统开始具备持续学习与自我进化的能力,并推动核心指标呈现出“数据驱动的“二次增长曲线”。

然而,这种智能演化并非工业领域的孤立现象,中国的平台经济已为这种模式提供了大规模的现实验证。就在黄仁勋在演讲中提到的几家企业中,无论是微信的精准推荐、淘宝的智能搜索与广告优化,还是抖音的实时内容分发,这些标志性平台都展示了算力与数据循环驱动下的规模化推理和智能运营能力。

这正是黄仁勋一直强调“AI Factory”定义的底层逻辑——现代数据中心不再是单纯的算力堆栈,而是演变为批量生产智能的“工厂”,这些“AI 工厂”消耗能源,却不断输出极具价值的 token。未来,衡量生产效率的标准将从 GPU 数量或算力峰值,转向“每小时可产出的智能 token 数量”。

简单来说,AI Factory”理念核心是“数据循环 + 算力驱动 + 可量化智能产出”,而平台经济的运行模式(推荐算法、广告优化、内容分发)本质上也是在做大规模、连续的智能推理与优化。

“双核”驱动:“AI Factory” 的“手”和“脑”

要承袭“AI Factory”的理念,就需要找到通向规模化落地的路径。目前,这一进程正在演化为“大脑+肢体”的双核驱动模式。原因是,只有当智能系统拥有强大的“大脑”,并配合精准灵活的“肢体”,才能释放出真正的“生产力”。这正是NVIDIA 在近两年不断强化“物理AI”的底层逻辑。

在NVIDIA的“三台计算机(DGX、AGX、Omniverse with Cosmos)”中,对“大脑”能力的验证和实现,体现在Omniverse与Cosmos的深度协同。

其中,Omniverse是NVIDIA推动工业数字化的关键抓手。通过OpenUSD将跨软件、跨引擎、跨设备的几何、材质、物理、语义等多模态数据沉淀为“可组合”“版本化”“可协作”的工业级数据语言。而后,通过把这些数据接入实时仿真与协作的工业操作空间Omniverse,来打通从工程、运营到供应链的数据闭环。

相比Omniverse,Cosmos的“语义空间”进一步扩展到了“世界模型”的高度。所以,NVIDIA把Cosmos定义为“世界基础模型(World Foundation Model)”,该模型能把传感数据、物理过程、语义结构纳入统一的可学习框架,为仿真、机器人、自动驾驶等物理智能提供预测和规划的底层能力。

如同黄仁勋在CES 2025 上所言,Cosmos能像“奇异博士”那样,为机器人生成无数可能的未来情境,从而加速策略验证与训练。

当“Cosmos+Omniverse”深度协同,工业领域中的产线规划、工艺验证、物流仿真、维护预测等曾经依赖经验的环节,都将转向以模型驱动的方式。

事实也证明了这一点。在演讲中,黄仁勋强调,中国已经有数百个以模拟数字孪生为核心的研究项目,用于工厂设计与优化。而Omniverse便能在其中承担着紧密联动虚拟空间与现实生产,加速数字孪生的应用与落地的作用。这意味着“虚实融合”的方法论,正在成为中国制造的新常态。

其中,有代表性的是,台积电正在用Omniverse和AI工具将传统的二维晶圆厂设计图转化为可交互的三维布局。过去,需要数天甚至数周才能完成的复杂管道系统模拟和路径优化,如今几秒钟就能完成,大幅加快了其新厂的设计和建设速度。

富士康则在其 Fii平台中,结合Omniverse和Siemens技术,把机器人工作单元、装配线乃至整个工厂的布局迁移到数字孪生中,并将虚拟机器人接入真实的物料控制系统,动态优化AMR和人工协作流程。这类标准化的数字孪生模型,使得新工厂的设计和部署能够快速复用,实现“复制+微调”的规模化落地。

有了足够聪明的“大脑”,还需要精准而灵活的“肢体”。NVIDIA Isaac平台,正在承担这一使命。基于高保真物理引擎和可扩展仿真框架,平台的Isaac Lab可为机器人训练提供“可微分、可扩展”的策略开发环境,覆盖从模仿学习、强化学习到 Sim2Real(从仿真到现实)的全链路迁移能力。具体价值上,NVIDIA Isaac能将过去数月才能完成的训练和部署,在数周甚至几天内压缩完成,彻底改变了传统机器人开发周期冗长、迭代缓慢的痛点。

从“大脑”到“肢体”,整个AI Factory的架构逐渐跑通了工业级“生产链”的“闭环”。

上游,Omniverse + Cosmos 构成数字世界底座。Omniverse作为的数字孪生平台,完成建模、复杂物理仿真与 3D 重构(如 NuRec)等;Cosmos则补齐数据生成能力空白:从 Omniverse 场景中生成物理一致的合成视频或场景,用于扩展算法训练使用,尤其是在欠采样或边缘场景下。

中游,策略训练与推理能力的输出。Isaac平台在模拟环境中执行训练、交互、验证环节。Cosmos则提供合成数据,供 Isaac 平台训练机器人策略。此外,Cosmos Reason也会参与到“中游”阶段,为策略训练和验证提供“物理思维”层面的反馈。

下游:高效迁移与落地执行。 通过Isaac平台以及NVIDIA 最新更新的Jetson平台负责将训练好的策略部署到真实机器人中,完成“Sim-to-Real”的执行。

“从虚拟世界构造,到数据生成,再到物理理解,最后到现实部署”这一整体的闭环,将进一步加速了新工业的落地路径,让工业智能、具身智能进入规模化落地的“快车道”。

“黄金”机遇:中国成为引爆AI”工业革命“的“完美土壤”

无论从规模、速度,还是生态协作的开放程度来看,中国具备了孕育“AI Factory”,开启新工业革命的优势要素。

“这里,是全球AI创新的核心力量”这是黄仁勋对中国产业规模与价值的精准刻画。

中国,拥有全球最丰富的应用场景,为AI的演进提供了无可比拟的“数据燃料”。从劳动密集型的3C电子装配,到高精度要求的半导体制造,再到流程复杂的汽车工业,中国制造的多样性和复杂性,意味着AI模型能够在高度真实、变量丰富的环境中快速迭代。此外,丰富的环境下,AI的“鲁棒性”得以验证,更推动了从实验室走向产业化的加速度。

创新生态是中国AI发展的另一大“加速器”。

黄仁勋提到,中国在创新科技方面的影响力,是研究人员和企业家共同创造的,如今,中国有超过 50 万开发人员,形成了庞大的创新生态。在这一生态中,NVIDIA与开发者一同成长,加速将前沿构想转化为现实应用。这一数字的背后,体现了中国创新生态发展“指数型”的网络效应。中国开发者群体的执行力与工程化能力,让技术的“从 0 到 1”与“从 1 到 100”的周期被极大压缩。

更重要的是,中国如今已经成为全球顶尖的AI研发与开源高地。黄仁勋特别提到了DeepSeek、阿里、腾讯、MiniMax、百度等企业在大模型和基础设施领域的突破,并强调“中国的开源AI是推动全球进步的催化剂”。

这一评价背后,更深刻的产业逻辑是:开源让技术从封闭的“技术象牙塔”走向共享的社区,降低了企业应用AI的门槛;标准化接口、可复现基准和共享算子,加快了从 PoC(概念验证)到规模化部署的落地进程;同时,全球开发者通过共同监督和协作,推动了可信、安全的AI系统构建。

这种开放而快速迭代的生态,对具备大规模制造和工程组织能力的中国而言,是天然的落地优势。中国强大的产业链可以迅速围绕新的“度量标准”进行协同优化,让智能化生产体系在更短周期内跑通闭环。

从丰富的应用场景、强大的工程团队,到全球领先的开源生态,中国已经具备了在“AI 工厂”理念下重构“工业体系”的要素。

当这股浪潮率先在中国拍岸,“世界工厂”的逻辑已不再停留于产量与成本,而是向由数据、算力、算法与物理世界深度耦合的智能化路径跃迁,从“世界工厂”进化为“世界 AI 工厂”。

一个新的黄金时代,将在中国这片“肥沃”土地上加速展开。

写在最后:“道、器、术” 中国式“新工业革命”之路

总体而言,把“世界工厂”的现实与“AI 工厂”的愿景叠加,便能看出中国式的“新工业革命”升级图景:

“道”——工业的本质,是把信息增益转化为价值。AI Factory 让“学习”成为制造体系的底层机制,信息不再在SOP固化处停滞,而是在“数据—模型—仿真—执行”的循环中不断进化,驱动产线的智能化螺旋上升。

“器”——AI“工具”可以将世界的几何、语义与物理,抽象为统一的工程语言,而强大的工程组织力和产业链体系,便能将这些“语言”变成快速迭代的产线实践。

“术”——以 Tokens/Hour为核心的工程方法论,让智能化生产能像传统制造一样被量化、排期、交付。这种度量标准,可以塑造全球领先的智能化工业模式——将信息、算力与物理世界紧密耦合,形成前所未有的系统闭环。

中国,这个拥有世界级工程组织力、密度极高的产业链协同、以及规模庞大开发者生态的国家,具备了让“世界模型 + 数字孪生 + 具身智能”组合快速走向真实产线的能力。

当数据成为燃料,开发者成为引擎,开源生态成为催化剂,“AI Factory”便真正成为了这场“新工业革命”的生产框架。而NVIDIA,正打造出全栈的工具链,为这场跃迁,提供底座!