孩子犯错、犯规、不懂事......家长到底该不该惩罚孩子?怎么惩罚?这都是令很多家长为难的事。

惩罚不是简单地打骂孩子或挖苦讽刺孩子,惩罚是手段,目的是教育,而不应为了惩罚而惩罚。

惩罚

心理学中,惩罚是为抑制或消除某个反应(行为)的发生,其中可分为正惩罚和负惩罚。

正惩罚是通过施予令人不愉快的刺激来减少行为的发生,如没有写完作业就需要自己收拾屋子等(根据孩子个人情况)。

负惩罚是通过去除一些愉快刺激来减少行为的发生,如没有写完作业就不能和同学出去玩、看电视等。

谁都会犯错,惩罚应该合情合理、形式灵活、因人而异。

惩罚孩子的正确“打开方式”

1.让孩子承担自然后果

如果孩子已经做了错事,家长需要给孩子承担自然后果的机会。一些家长觉得孩子还小,错了就错了,甚至还可能帮忙包庇、掩盖,为其开脱,这样做的后果不光是孩子还会继续这种行为,甚至不以为然。

卢梭曾提出过“自然惩罚法”,指当孩子在行为上有过失时,家长不要给予过多的批评,而是让孩子自己承受过失行为带来的后果,让他们直接感受到心理上的惩罚,不愉快的感受等,引起自发地反思和行为的纠正。

这种方式是使孩子能够形成一种自我惩罚的模式,如愧疚、自责、后悔、反省等心理上的感受,触动他们内心的痛苦,留下深刻的印象,在未来再次被唤起的时候,就可以自行压抑住。

2.及时惩罚

惩罚需要在孩子的某些不良行为反应后立即出现,在不良行为还未得到强化的时候,这样他们才会把惩罚与行为联系起来,才有效,这是惩罚的一致性。

如果惩罚延迟了,孩子就不会把惩罚的目的同自己的错误行为联系在一起。心理学的研究表明,延迟几个小时的惩罚基本不能防止同类错误的再次发生。

比如,如果孩子直接在超市货架上拿还未结账的零食要打开直接吃,这时最好要在孩子吃之前就制止并及时教育,以免真的吃到后获得的愉悦感抵消掉惩罚带来的不快,效果就打折了。

3.让孩子知道被惩罚的真正原因

惩罚要有针对性,惩罚针对的是孩子的行为而不是孩子本身。且惩罚应该是理性的,而不是情绪化的。

教育学家马卡连柯说过,“如果没有要求,那就不可能有教育”。他还说,要求中要包含尊重。

家长应该就事论事,“你这件事做得不够好,但你还是爸爸妈妈的好孩子”,而不是对孩子说“你连这个都做不好,真差劲”这种不尊重孩子人格和否定孩子本身的话。

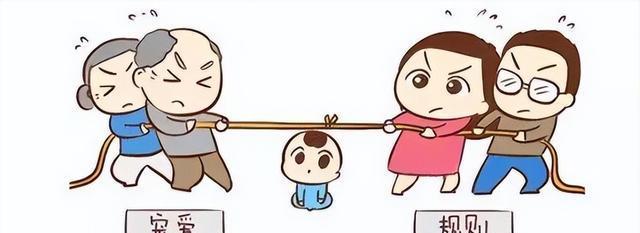

4.家庭成员间要保持一致性

孩子的价值观正在逐渐形成的过程中,对这个世界的秩序感也在慢慢建立,如果一个行为,家里长辈的态度不能够统一,孩子会很混乱,不知道应该如何做。

很常见的现象就是,一些老人会没有原则地惯孩子,父母如果想要对孩子的不良行为进行管教时,会遭到老一辈的制止和非理性的维护,还不能明辨是非的孩子自然会选择为自己“开脱”的一方,免受伤害。

与此同时,孩子的不良行为未得到及时正确的管教,反而一次次强化了错误的行为,且孩子感受到家长对某一行为的态度不一致,更不清楚正确的做法是怎样的。

5.暂时隔离,减少关注

有时候光靠普通的说教已经无法有效制止孩子的一些无理行为时,可以尝试着对其剥夺关注,一定程度的“冷处理”。

对于父母的制止态度,有的孩子当下可能处于反抗的情绪状态,听不进去父母的话,家长可以考虑将其“隔离”在安全的独立空间,减少环境对孩子的刺激,给孩子冷静下来自我反思的机会。

孩子有时候的一些不合理的行为的动机中包含想要获取他人的关注的心理需要。家长可以尝试撤销对孩子的关注,抑制对不良行为的强化作用。

6.既往不咎,表达期望

对已经发生的错误且已经教育过的,不再过分强调和追究,反复地重复孩子的错误及惩罚,会使孩子不断加深对犯错的恐惧心理,可能会丧失自信心,变得畏手畏脚。

惩罚的目的是消除孩子的不良行为表现,所以家长惩罚的时候也要注意表达出期望孩子做到的正确行为,口头上可以表达为“我知道你能做到的”“我希望......”等鼓励性的语言。

有人总结出惩罚的公式可以是:共同约定规则+客观描述错误+自行承担后果+表达未来期望。各位家长朋友可以尝试一下。

编辑:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超