一说到教育,家长们最喜欢挂在嘴边的词就是“内驱力”。

好像只要孩子有了这东西,就能主动爬起来学习,天天早起不磨蹭,作业拿过来就写,还能一边啃奥数题一边弹钢琴,顺便考个双满分。

听着特励志吧?但现实呢?

你越喊,他越躺平;你越逼,他越拖延;你急得想拍桌子,他呢,反手给你来一句:“反正我不写。”

说白了,所谓“孩子没内驱力”,很多时候根本不是孩子的问题,是大人一开始就跑偏了。

家长把“教育”当成往脑子里灌东西,把“内驱力”当成魔法口令,喊了一百遍才发现,孩子的心门还是关得死死的。

那怎么办?先别急着喊口号,把方向拉回来才是正经事。

01 先别指挥,先共情

大多数父母一开口就是:“作业写了没?”“你这样以后怎么行?”“别人家孩子都比你强。”

听着好像合情合理,但在孩子耳朵里,那就是一连串的“否定”和“审判”。孩子又不是木头,你那点焦虑他听得出来,可就是感觉不到一点理解。

于是,你越催,他越想逃。

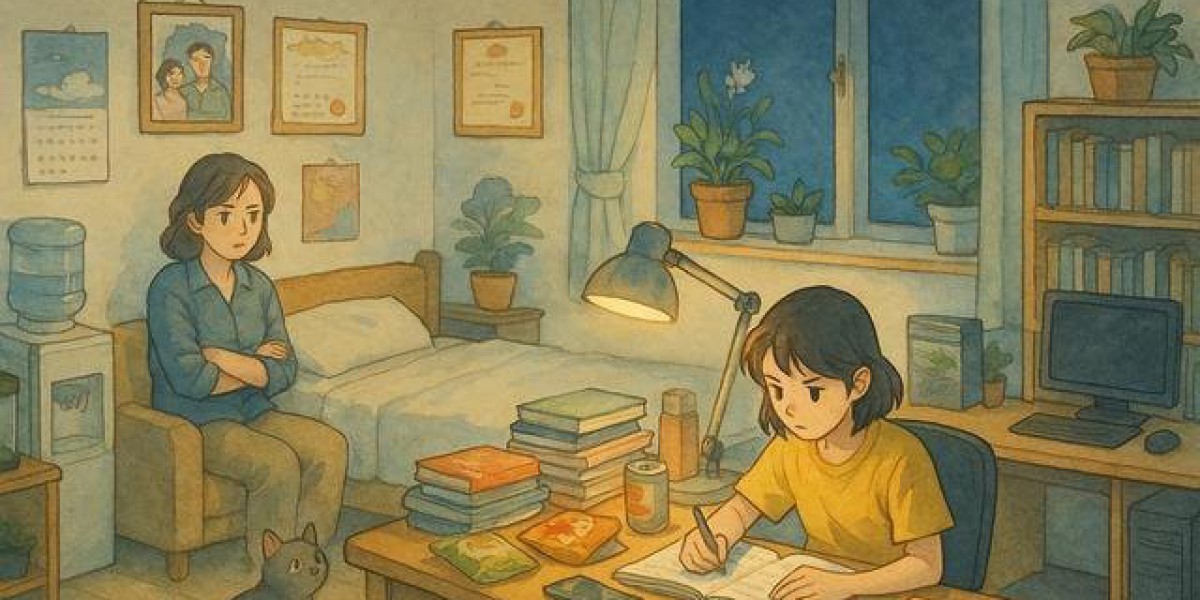

就说我邻居家那小子,有天晚上九点多了还在书桌前发呆。

妈妈隔着门喊:“都几点了还不写?磨磨蹭蹭的!”里面没动静。推门进去,正想发火,看见孩子手里捏着断了芯的铅笔,练习册上画了好几个叉。

后来才知道,那道数学题他卡了快半小时,越急越想不出。

其实这时候,说一句“今天是不是有点累了?”比“赶紧去写”管用多了,至少能让孩子卸下防备。

因为,教育从来都不是谁压服谁的游戏,是关系里的双向奔赴。孩子能感觉到被理解,才愿意往前迈一步。

一句“我懂你”,远比百句“你必须”有用。

关系摆在前头,教育才有机会进行。

02 最伤人的不是批评,而是否定

很多家长会说:“我是在为你好啊。”但孩子接收到的信息完全不是一回事。

你说“你怎么这么笨”,他听到的是“我没价值”;你说“都说了你不听”,他脑子里的声音是“我很失败”;你说“这样以后怎么混”,他就开始觉得“我没有未来”。

所以说,教育又不是任务清单,孩子也不是流水线产品。

他们要的不是不停的指令,是被看见、被听见。哪怕你说一句:“我知道你已经努力了”,都比那句“怎么又错了”更能点亮孩子的眼睛。

我同事家闺女,以前特爱画画,后来突然不碰画笔了。

一问才知道,有次她妈看了画说:“画的什么呀?乱七八糟的,还不如把时间用在练字上。”就这么一句话,孩子再也没主动拿过画笔。

很多时候,不是孩子缺乏动力,是我们把他的动力掐死在一句话里。

03 内驱力,从每一次成功开始

我们都爱讲“自律”“坚持”“要努力”,可问题是,孩子根本不知道该怎么落地。

他面对的不是“缺乏梦想”,是目标太大,看不到希望。就像你让一个刚学走路的孩子去跑马拉松,他除了原地哭,还能干嘛?

与其喊:“赶紧写作业!”

不如陪着一起做个小计划,比如今天完成两页数学题就好。与其高喊“考高分”,不如鼓励他“比上次多对两道题”。

小目标、小成就,才是孩子能看见、能抓住的东西。

我家小子以前背单词总拖,后来我们约定,每天只背5个,背会了就可以去玩。第一天他还不太信,背完真的没额外加任务,第二天主动问:“今天背哪5个?”当孩子亲自体验到“我做到了”,那种成就感会在心里发芽。

真正的内驱力,就是从这一句“原来我也可以”开始的。你发现没?

这种小成功带来的劲头,比说多少大道理都管用。

04 自信不是被夸出来的

很多孩子动不动就说“我不行”,不是他们真的不行,是从小到大,父母帮得太多。作业有人盯,生活有人包办,连试错的机会都没有。

长此以往,他当然学会了依赖,也越来越害怕独立。

孩子的自信,不在你夸了多少句“你真棒”,在他亲手做过、亲眼看见过自己的进步。自己系好鞋带,哪怕歪歪扭扭;勇敢在课堂举手回答问题,哪怕说错了;独立完成一次作业,哪怕错一半。对孩子来说,那都是实打实的“我能行”。

我表姐以前总帮孩子整理书包,有次忘了,孩子第二天带错了课本,回来哭了半天。表姐没骂他,就说:“下次自己检查一遍,肯定不会错了。”后来那孩子每天睡前都自己把书包理一遍,再也没出过岔子。父母要做的,不是全包,是留白。

让孩子有空间去试、去错、去赢。哪怕只是小小的一次胜利,都会成为他内心最坚硬的支撑。

05 父母的角色,是同行者

很多家长把自己当成“项目经理”,想把孩子的人生安排得明明白白。

几点起床,几点看书,周末上什么补习班,排得比工作日程还满。结果呢?孩子越走越没劲,因为他感觉不到自由,也体会不到尝试的意义。

真正聪明的父母,明白自己不是裁判,是同行者。

你不需要替孩子跑完全程,只需要在关键时刻,站在他身边。不是“我说你听”,是“我陪你走”。成长本来就应该允许摔倒、允许慢一点、允许走弯路。

因为,孩子不是要被雕刻成完美机器,是需要一个懂得看见他的人。

上次在公园看见个爸爸,孩子学骑自行车总摔跤,他就在旁边说:“没事,摔了就自己爬起来,爸爸在这儿。”既没上手扶,也没催他快点,就那么陪着。

后来孩子终于能骑两米远了,回头冲他爸笑的那下,眼里全是光。

所以啊,一个真正有内驱力的孩子,不一定是最聪明的,但一定是最愿意成长的。

要唤醒孩子的主动性,你不必讲一百句大道理,也不必设计复杂的奖励机制。在关系里保持理解,在沟通里少一些否定,在目标上拆小步骤,在生活中留给他一点点赢的机会,就够了。

内驱力从来不是喊出来的,是孩子在一次次“我能行”的体验里长出来的。

父母要做的,就是在他最需要的时候,安静地站在旁边。

你们说,是不是这个理儿?

校对 庄武