“这不仅是父亲的病历,更是我们家的‘救命档案’。”近日,中山大学孙逸仙纪念医院医学教育基金会收到一笔特殊捐款——市民钟女士以父亲钟先生的名义捐赠5000元,希望帮助困境患者。这份善举的背后,是一份保存了30年的手写病历,记录着一段医者仁心与患者感恩的“双向奔赴”,也映照着一家百年医院对生命的敬畏与守护。

从“生命急救”到“大爱延续”

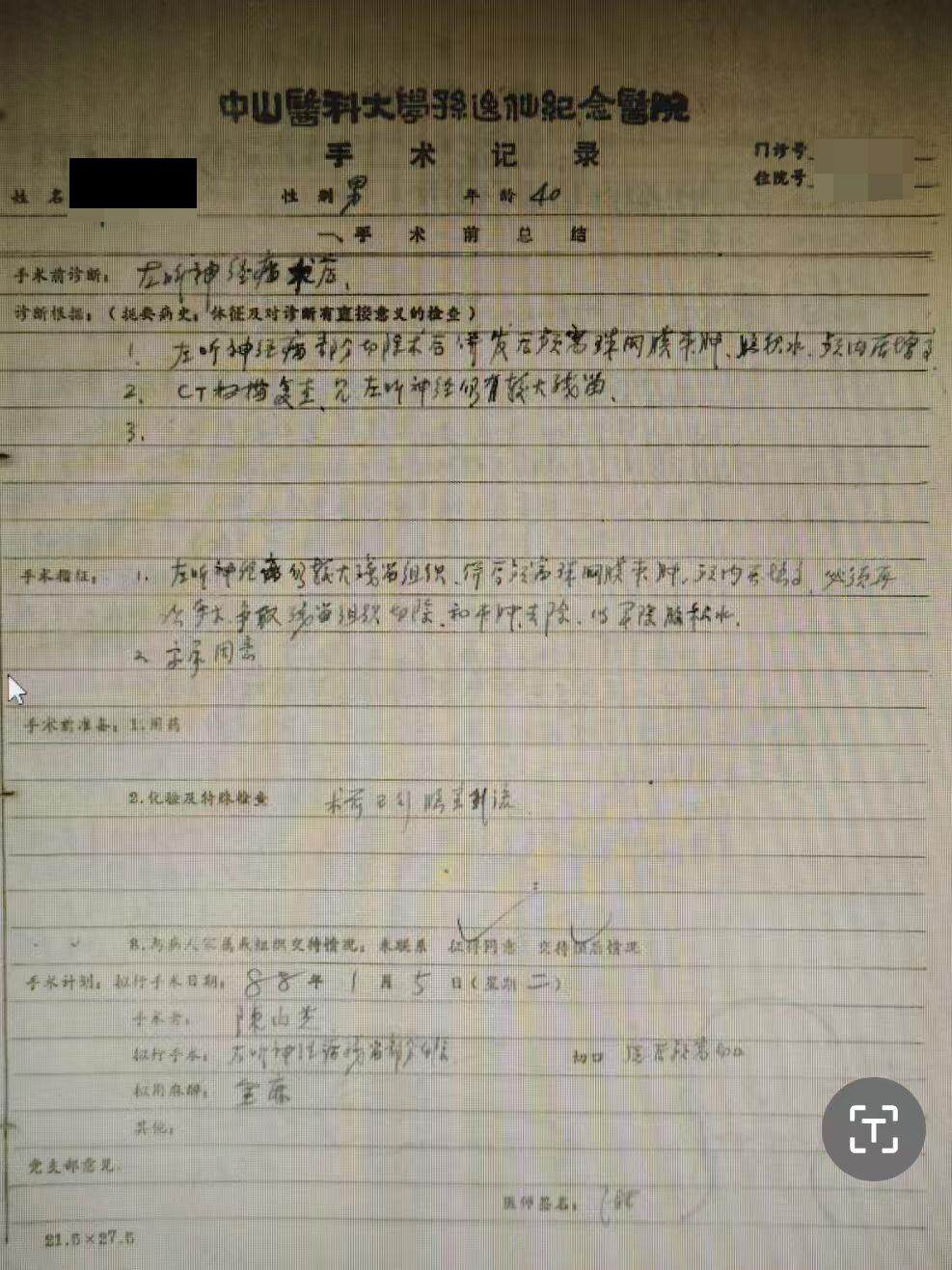

时间回到1988年初,彼时钟女士尚未出生,她的父亲钟先生因左听神经瘤术后并发脑积水,生命垂危,紧急从汕头转诊至中山大学孙逸仙纪念医院神经外科。

“当时情况很危急,是陈由芝教授和医护团队全力抢救,才把父亲从鬼门关拉了回来。”钟女士从家人的讲述中,拼凑出当年的惊险场景。手术后,钟先生身体逐渐稳定,一家人的生活重回正轨。直到今年,年事已高的钟先生需要做健康检查,钟女士想整理父亲过往的就医资料,抱着“试试看”的心态,来到医院病案室查询30多年前的病历。

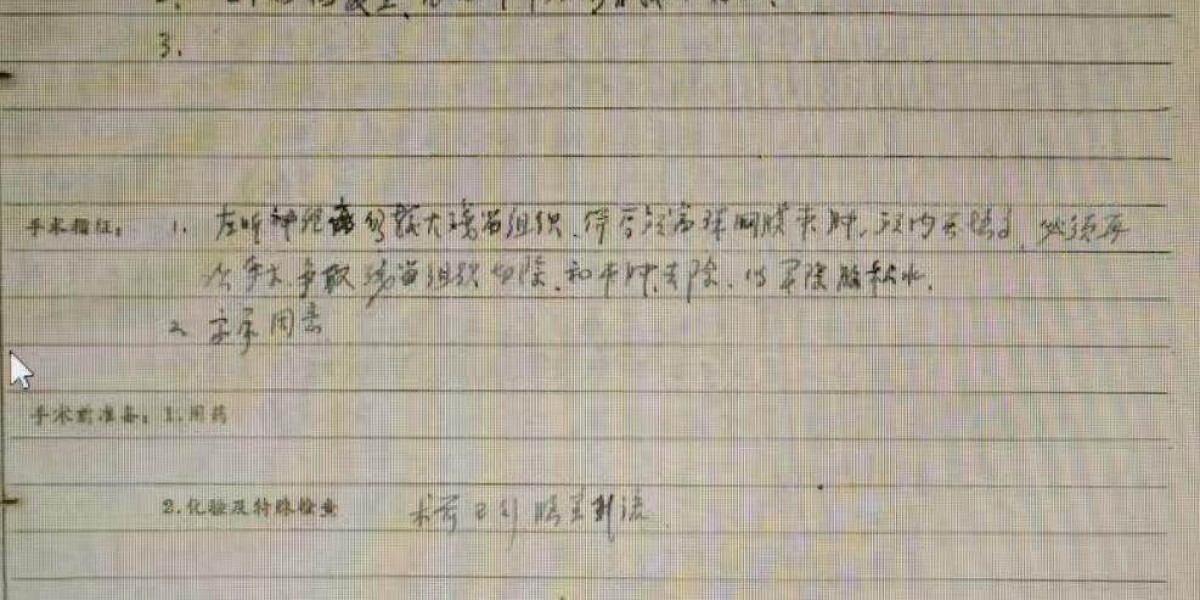

“我以为这么久的病历早就找不到了,没想到工作人员查了没多久,就把一本泛黄却完好的病历递到我手里。”翻开病历,钟女士的眼眶瞬间湿润:纸页上,入院诊断、手术方案、病情分析等清晰完整,主刀医生陈由芝教授手写的病情分析字迹工整,甚至连术后护理的注意事项都标注得细致入微。

“30年前没有电子记录,全靠医生一笔一画写下来,这份认真和负责,就是父亲能康复的原因啊!”钟女士说,看着病历,她仿佛看到了当年医护人员围着父亲忙碌的身影,也更懂了“医者仁心”四个字的重量。感动之下,钟女士有了捐款的念头:“当年医院救了父亲的命,给了我们家完整的幸福,现在我们有能力了,也想帮一帮那些和我们当年一样难的家庭。”

几番打听后,她找到医院医学教育基金会,以父亲的名义捐出5000元,“希望这份爱能传下去,让更多人感受到温暖”。

老教授忆起旧患者

“每一份病历,都是一段牵挂”

当退休多年的陈由芝教授看到这份旧病历时,记忆瞬间被唤醒:“这是汕头来的那位患者!我记得他的脑积水情况比较复杂,手术做了挺长时间,术后恢复得不错。”尽管已经过去30年,陈教授仍能清晰回忆起钟先生的病情细节。

得知钟女士代父捐款的举动,陈教授十分动容:“当年我们只是做了医生该做的事,没想到患者和家属记了这么多年,还想用这种方式回馈社会,这是对我们最大的认可。”

当然,钟先生的病历能完好保存30年,并非偶然。作为中国第一家西医院,中山大学孙逸仙纪念医院有着190年的历史,医院病案室里,不仅藏着钟先生这样的“个人生命档案”,还有建院初期的竹牌挂号单、英文手写病历,这些泛黄的文书,见证着中国西医发展的历程。

“从(二十世纪)七十年代开始,我们就建立了严格的病历保存制度,哪怕是超出法定保存年限(30年)的病历,也会分门别类归档,现在存档的原始病历已经超过200万份。”该院有关人员介绍,为了让“老病历”发挥新价值,2011年医院引入病案扫描系统,将所有历史病历数字化,既方便永久保存,也让患者查询更便捷;2017年开通的线上病案复印服务,更是让患者足不出户就能申请、缴费、收病历,“很多在外省的患者,不用专门跑一趟广州,就能拿到几十年前的病历,这就是科技给医疗服务带来的温度”。

在病案科工作人员眼里,每一份病历都有“生命”:“它不仅记录着患者的病情,还是医学教学的‘活教材’、科研创新的‘密码本’,更藏着医患之间的温情。我们保管好每一份病历,就是守护好每一段生命故事、每一份信任。”

文、图|记者 张华 通讯员 黄睿 林伟吟 苏福娣