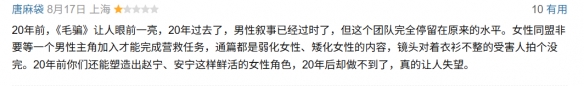

由优映文化打造的真人互动影游《极速营救》自2025年8月14日登陆Steam平台以来,便以特别好评”的整体评价赢得了玩家的广泛认可。这款游戏的成功并非偶然,它背后是曾创作出《毛骗》系列、《杀不死》、《异物志》等高分作品的成熟团队,他们将其在影视创作中积累的叙事经验和现实主义风格完美融入了互动影游这一新兴形式。

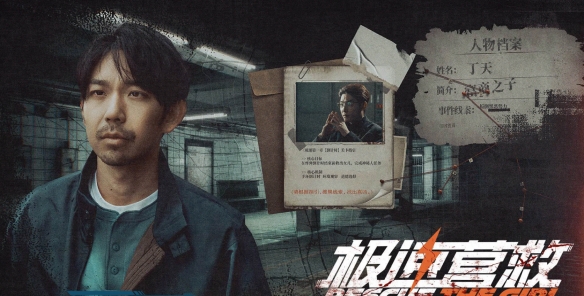

《极速营救》讲述了一个充满悬念与紧张感的故事:玩家扮演因事故被革职的警察邵宇,与女儿相依为命。一通神秘来电打破平静生活,女儿遭绑架,他自己体内也被植入炸弹,绑匪胁迫他完成一系列危险任务。任务过程中,邵宇与几位性格迥异的少女结伴同行,每一次选择都将直接改写众人的命运。这种设定不仅增强了游戏的互动性,更创造了一种深入的情感联结,让玩家不再仅仅是旁观者,而是成为故事走向的实际参与者。

游戏在设计上采用了以视频叙事为主体、分支选择为干预的方式。虽然操作点不算密集,但每个分支点都可以在不同选项间跳转,让玩家能够探索不同的故事走向。游戏引入了“洞察值”和“好感度”两个数值维度,玩家的选择会影响这些数值的获取,从而导向不同的结局(关于结局的问题将在后文当中详述)。应当说,《极速营救》的成功不仅在于其扎实的剧情和出色的演技,更在于它成功引发了玩家的情感共鸣和道德思考。游戏中男主角邵宇面临的种种抉择,在推动了游戏进程的同时也是完成了对于玩家的道德拷问。这不仅是一场虚拟冒险,也是一种情感的共鸣与思考,促使他们反思自己在生活中可能面临的道德困境。

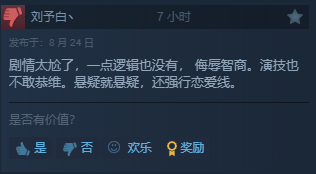

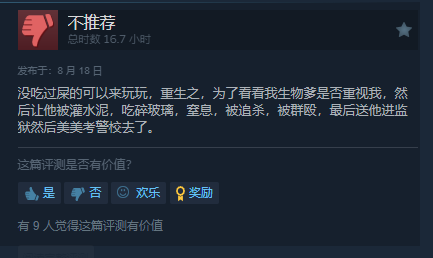

尽管在总体上来说《极速营救》的价格对得起其价格,制作堪称精良,不过,如果以更加“严苛”或者“专业”的眼光来审视的话,游戏当中仍然存在着几个问题(正是这几个问题导致了游戏的差评)只有通过对这几个问题的分析,我们才能更加全面的了解这款游戏(以下内容涉及剧透)。

第一个问题是游戏当中存在的恋爱线。上文已经提到游戏的主线剧情是围绕男主角邵宇拯救女儿,而后被卷入打倒恶少丁天的事件之中。但是,作为一个悬疑向的游戏,其前半截的剧情推动却始终围绕着三位女主来展开,不断重复着认识一个女主、然后两人一起经历事件、然后关系加深的流程。这种不合理的设计与男主贯穿始终的动力无疑是相悖的,在游玩的过程当中,玩家的体验是割裂的,一方面男主的手表与任务始终在不断提醒玩家“现在,我的首要任务是想尽一切办法把女儿救出来”,但是另一方面,游戏当中又不断提供与女主的暧昧升温剧情,正是后者的存在使得前者的策略几近失败。

作为一个有着许多优秀作品的成熟团队,优映文化当然知道这会破坏观众的代入感,那么这设计应当就是有意而为之的一种妥协的产物,正是为了适配“影游”大潮,所以情感线被添加进了《急速营救》当中。因此,在这个意义上,这个看似是游离于《极速营救》之外的情感线设计,实际其与游戏的关系是外密的——处于其外,但是正是内在性之体现,质言之,情感线不是非恋爱式影游当中的多余要素,而是说情感线是游戏的本质要素——这源于优映文化对于“影游”的定位以及资本市场的要求。只要市场的要求与对于“影游”的定位不变,情感线与所有非恋爱影游的关系将始终是外密式的,这所展现的正是占据头部位置的恋爱类型影游将自身的特殊标准普遍化的过程,同时这也与短剧行业的产能过剩相关,大量的短剧厂商转换赛道,带来了大量的相关内容。

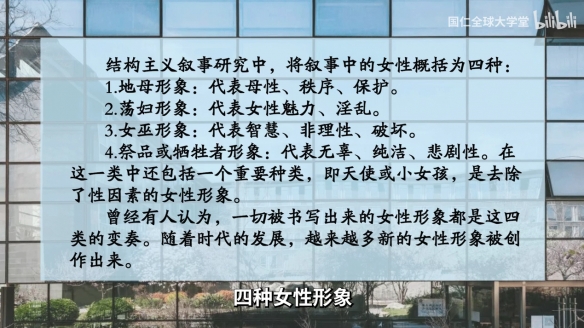

第二个问题是女性位置。尽管《极速营救》在表面上讲述的是女性复仇的爽剧故事,但细看之下,四位女主角的“独立大戏”好像总缺了那么一点底气——她们的复仇之路,终究得靠男主角邵宇“入场协助”才能真正完成。这不免让人联想到一些经典影视作品中反复出现的女性形象套路,在这里我们以戴锦华老师对女性在文艺作品中形象的归纳(结构主义)为例。

△戴锦华:好莱坞通过规范各种客体女性形象来抚慰男性社会性的、生理的、心理的困境

以上四种形象的共同点是,女性始终是男性欲望的某一个部分的展演,或者说她始终在欲望着男性的欲望。说得直白一点,文静就像是那个永远包容、温柔体贴的“大地母亲”,哪怕自己哥哥的死与邵宇有关,她却依然能选择原谅甚至保护他;瑞贝卡则对应“荡妇”,她的出现很大程度上满足了玩家对“性吸引力”的想象;安宁是“危险女巫”的代名词,狂野、失控、需要被驯服;而阿紫,更像是一个等待被保护的“牺牲品”。她们看似主动复仇,却依然被框在了几种非常典型的女性刻板印象之中。

当然,这并不代表她们完全没有主体性。她们复仇的意志是真实的,那份“不论付出什么代价都要报复到底”的决绝甚至带点悲壮英雄主义色彩。但问题就在于,为什么她们的复仇大计,总得靠邵宇这个“工具人”来推动呢?这种设计无疑削弱了她们真正独立行动的力量感——好像没有男主角插手,故事就推进不下去。

不难看出,这种角色安排背后依然是市场与商业逻辑在起作用。既要满足“女性坚强”的政治正确,又不敢真正脱离男性主导的情感结构和安全区。结果就是,角色看起来很“飒”,骨子里却依然没能跳出老套路(巧妙的是只有在失败结局当中,女主才得以成功,关于这将在下一部分展开叙述)。这种纠结与妥协,或许正是《极速营救》在角色塑造上最明显的矛盾点。

第三个问题是结局问题。游戏当中目前存在着四个结局(以下内容涉及大量剧透),分别是幕后主使是安宁、幕后主使是梅梅(男主女儿)、幕后主使是神秘男子、以及男主不帮忙复仇。最后一个结局是坏结局,前三个结局是正常结局。首先来说坏结局,在坏结局当中男主没有帮忙复仇,然后文静以自己的死完成了复仇(这个结局充分证明了,在上一个部分当中”女性的复仇必须借由男性的帮助才能得以完成“这一叙事的不准确性),这个版本的结局所提供的信息是最少的,因而它对于之前所有剧情的重构也是最少的。在这里我们需要明确一点,在一定程度上,意义的建构总是回溯性的,也就是说,结局会回溯性的改变前文的内容,即使他没有添加任何内容。

重点要说的是前三个版本,前三个版本为了让游戏的悬疑感更加强,因而添加了一个幕后黑手的角色,尽管三个版本的幕后黑手不同。幕后黑手的这一设计回溯性的改变了之前的所有内容,涨破了之前的叙事框架。应当说,《急速营救》是由两个叙事框架构成的,其一是寻女、其二是复仇两者互相嵌套,但是幕后黑手的存在使得这两个叙事框架总会涨破其一,这让之前建构的努力付之一炬。比如幕后黑手是梅梅,这使得寻女的叙事框架失效,前半段以及男主核心性格塑造(爱女儿,能为她付出一切)沦为无用。再比如安宁是幕后黑手,则使得复仇叙事沦为笑柄,四位女主似乎是在各处惩奸除恶的游侠,这使得后半段对她们的叙述失效。而幕后黑手是神秘人则是让两个框架都尽数失效,一切都是”大人物“的安排。

应当说明的是,这种结局的失败使得之前的内容都不可逆转的失败了,三个真结局在故事的完整性上来说都不如坏结局。

总体而言,《极速营救》无疑是一次商业上的精准命中和情感设计上的成功范例,它以成熟的影视叙事功底和扎实的角色塑造,实现了与玩家的深层情感联结和广泛市场共鸣。但是,其表象之下却有着三个难以忽视的创作裂隙:强行嵌入的恋爱线撕裂了叙事动力,女性角色仍未跳脱男性欲望客体的传统框架并始终处于一种二元极端,而多重结局的非一致性更解构了前期苦心经营的叙事整体性。这些问题共同指向同一本质——在“影游”这一新兴形态中,商业类型化要求与叙事艺术自律性之间的深刻张力。

它的成功,是一种妥协的成功;它的失败,亦是一种必然的失败。它清晰地映照出当前互动影游领域的一种普遍困境:资本与市场正在如何重塑叙事逻辑,又如何将一种(源于恋爱游戏类型的)特殊规则,悄然泛化为整个品类的普遍标准。《极速营救》因此成为一个极具价值的样本:我们既赞叹其情感触达的商业智慧,也必须正视其艺术表达上的退让。它的好评与争议,共同为后续创作者划下了一条值得深思的界限:如何在迎合市场与捍卫故事的完整性之间,找到下一个时代的平衡点。