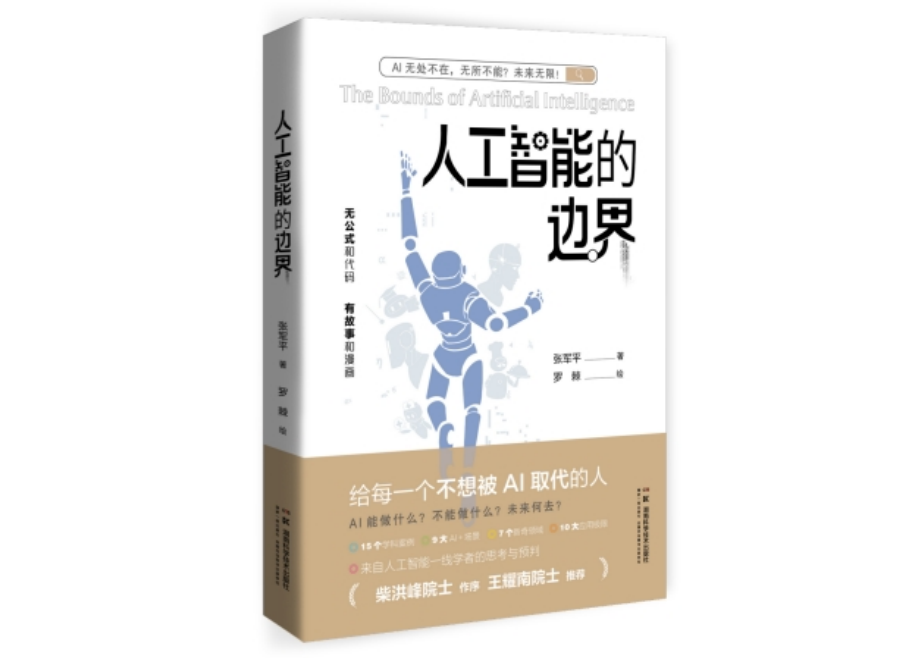

《人工智能的边界》

作者:张军平

版本:湖南科学技术出版社

2025年7月

人工智能的设计主体还是人类

在第三次人工智能热潮里,人工智能似乎已经无处不在,各行各业都在尝试用人工智能来替代某些传统元素,从而获得新质生产力。人工智能似乎无所不能,能听、能看、能说、能唱、能决策、能控制。但它是否能完全取代人类呢?

这可以从三个层面来剖析:(1)人工智能可以部分取代人类完成的工作;(2)人工智能能否完成人类所有的工作;(3)人工智能能否像人脑一样完成这些工作。

对于第一个问题,答案显然是肯定的。本书的内容正是在介绍这场正在发生的AI变革。对于后两个问题,答案却是否定的。这可以从五个主要层面来分析,包括人对自身的了解、人类的努力、人与自然进化的比较、对任务的形式化,以及耗能情况。

人能否完全了解自己呢?我们不妨想象一只只能在二维平面上行走的蚂蚁。如果这个二维平面实际上是一个莫比乌斯环(举例来说,将一个纸条一端扭转180度后再和另一端粘起来,即可形成莫比乌斯环),蚂蚁又无法垂直于这个环走到环的边界,或者环的两侧边界在蚂蚁的认知中是无限的。那么,如果蚂蚁沿着莫比乌斯环一直向前爬,它会不知不觉地爬到环的背面,再爬回正面。当莫比乌斯环上缺乏任何可辨识位置的信息时,对蚂蚁而言,这个世界可能是没有尽头的,因为它没有办法脱离这个环来了解这个世界。但如果有一个高一维(即三维)的生物在观察蚂蚁,那个生物就会很清楚,蚂蚁其实生活在一个陷入死循环的特殊几何结构的世界里。

《我,机器人》(2004)剧照。

人类想完全了解自己,其中的原理与生活在莫比乌斯环上的蚂蚁类似。如果缺乏跳出这个环的能力,人类是无法完全了解自己的。就像孙悟空纵然能一个筋斗翻十万八千里,在五指山撒泡尿以证明到此一游,却最终还是没逃脱如来佛的手掌一样。既然自身都无法完全明了,如何让以人类为模仿主体的人工智能更了解人类呢?就更不用说要完全取代人类,形成与人类一样功能的强人工智能了,毕竟人工智能的设计主体还是人类。

再者,人工智能热潮中集聚了全世界最聪明的科学家,他们在为通用人工智能(AGI)努力奋斗着。然而,这并不意味着其他领域或者以前的科学家就不聪明。在人类文明史上,每一项技术的突破都凝聚着同样聪明的科学家的智慧和努力。

目前的人工智能研究,可以用飞机与鸟来比拟。像鸟类一样飞行,一直是没有翅膀的人类的梦想之一。在14世纪末期,传说我国明朝的士大夫万户就曾将自制的火箭绑在椅子上。他两手各举一只大风筝,坐在椅子上(也有说法是他坐在一只仿制的飞鸟上),希望等火箭将他带上天后,可以用风筝滑翔着地。但当火箭点燃后,很不幸发生了爆炸,他成了牺牲者。他因是“第一个试图利用火箭飞行的人”而被世人铭记。

《我,机器人》(2004)剧照。

真正有意义的飞行始于1903年,莱特兄弟发明了飞机。自此以后,人类研发的飞机越飞越远、越飞越高,载客量也越来越大。但是,时间过了120多年,全世界那么多聪明人为飞机的设计做出过贡献,但至今尚未出现能够像真鸟一般飞行的仿生鸟。我们也还没仿制出如瓢虫或隐翅虫一般能效极高、想象力极丰富的飞行翅膀。人工智能的发展过程与此有着相似之处。当今人工智能在性能上的大突破,主要是归功于将不少人工智能任务聚焦于与鸟的飞行类似的单一指标上,即转化成预测任务或大模型里等同于预测的自回归来求解,而其他智能元素在现阶段或多或少被忽略了。这导致人工智能实现出来的智能,与人类的智能有着显著的不同。这也提醒我们,需要有清醒的认识,即使投入了最聪明的科学家,也很可能会与研制飞机一样,虽然在模仿人类智能的某些方面取得巨大突破,但要模仿出像人一样的智能体,还为时尚早。

算法更多是从信息处理的角度模拟人脑的功能

为什么会如此呢?不妨看看自然界的进化历程。生命在地球上已存在约38亿年,而现代人类——智人的出现时间不过30万年。如果把生命的时间浓缩成一年,则人类文明的时间相当于8分钟多一点。虽然人类利用这点时间成了地球的绝对主宰,制造了大量的工具和建筑物,但和自然进化的生命相比,这些工具和建筑物在细节上仍然很粗糙,所谓慢工出细活。就拿吸管或针来说,虽然人类能做出尖锐的、中空的针,但在显微镜下观察,其结构仍然显得过于简单。相比之下,蚊子的“吸管”(口器)里藏着六根针,其中两根像刀片,两根像锯子,它们通过相互配合来割开皮肤,另外两根针里的唾液管负责吐出具有麻醉作用的唾液,而食管则负责吸血。其实也不止蚊子的口器如此复杂,仔细观察就会发现毒蛇的尖牙、蜘蛛的尖牙、蝎子的尾针等都有着更为复杂的显微图像。而噬菌体的结构,类似登月舱,不禁让人惊叹生命进化的精妙设计。

自然进化的生命还有一个人类至今也未能成功模仿的特点,那就是基因的按时表达能力。如果我们把双螺旋结构的基因看成是一段程序,这段程序里包含了我们大部分已解码成功的外显子和部分已经解读但还有很多未知内容的内含子。外显子和内含子的共同作用决定了人类的成长。这段程序比人类目前能编制的任何程序都要精妙。它发展出的很多功能像是装了定时器一般能够按时表达,但却没有无限制地延长自己的代码长度。

相比之下,人类编制的代码还只能针对特定任务,来一个新任务还得重新编程。虽然大模型的“预训练+微调”的做法不需要对算法进行大的改动,但调参依然是一项艰巨的任务,且只能处理类似的科学问题。

另外,我们设计的软件(算法)和硬件能否替代人脑?从算法层面看,目前主流的深度学习和生成式人工智能并未采用与人脑类似的形式。比如目前用于优化深度模型必备的反向传播算法或其变形体,并没有证据表明人类的大脑使用类似的机制进行推理和计算等。相反,这些算法更多的是从信息处理的角度模拟人脑的功能。

另一个被认为有希望模仿大脑的模型是脉冲神经网络。它模拟了生物神经系统中信号的传播方式,通过在突触间交换“神经递质”来传播脉冲信号。其主要的优势是耗能低、可塑性强,但目前表现出的性能还无法与深度学习这一主流技术媲美,甚至不得不通过借鉴深度学习的思路、背离其生物启发的初衷来增强其性能。而硬件模仿方面,虽然能见到号称与人脑神经元数量相仿的数字大脑的报道,但数字大脑要拥有与人脑相同的功能还言之过早。综合来看,要形成与自然进化媲美的智能体,人类还有相当长的路要走。

《我,机器人》(2004)剧照。

除此之外,要想让人工智能能够替代一切工作,我们还需要解决将问题形式化的任务。但正如20世纪80年代提出的莫拉维克悖论所言:“人类觉得简单的,机器觉得复杂;人觉得复杂的,机器觉得简单。”从某种意义上来说,它表明还有相当一部分的工作无法形式化,也意味着人工智能不可能完成所有人类的工作。

另外,耗能问题也是亟待解决的问题。现在人工智能的性能突破,非常依赖散播在世界各地的显卡或GPU集群。它对电量的依赖,正快速逼近甚至超过人类在某地区可提供的最大电力负荷。反观人类,一天消耗的能量远低于人工智能在显卡时代的需求,却也能自如地进行快思维和慢思维,做着人工智能觉得困难的因果推断。

更何况,人工智能是人类设计的。而人类至今也没有弄明白人类最为紧要的意识从何而来。虽然能见到的关于意识的书籍已经不少,但还没有哪一本被公认是完全正确的。

而人工智能如果要取代人类,那么意识的问题是必须弄明白的。但这个问题也许永远没有答案。而人工智能,在没有解决这些问题之前,也许只能是一台没有灵魂的机器。然而,我们还是要保持警醒,如果不发挥人的能动性,不持续学习,假如真有一天人工智能全方位替代了人类的工作,人类很有可能不会因此变得更聪明,反而有可能会因为过分依赖人工智能而变得更低能。

本文选自《人工智能的边界》,已获得出版社授权刊发。

原文作者/张军平(复旦大学计算与智能创新学院教授)

摘编/何也

编辑/张进

导语校对/赵琳