海洋酸化让小小有孔虫的壳变脆了!科学家发现,随着二氧化碳越来越多,海水变得像加了醋一样酸,严重影响了这些微小生物的“家”。这事儿听起来远,可跟咱们每个人都有关!

有孔虫是海洋里不起眼的小家伙,身体只有芝麻大,却能造出坚硬的碳酸钙壳,像给自己盖了个小房子。这种壳不仅保护它们,还帮海洋锁住碳,维持生态平衡。可现在,人类活动让大气里的二氧化碳猛增,海水吸收这些气体后,酸性变强,壳的“建筑材料”碳酸钙越来越难形成。数据显示,自工业革命以来,海水pH值已经下降了0.1个单位,听起来不多,但对有孔虫来说,壳的质量和厚度都开始“缩水”。

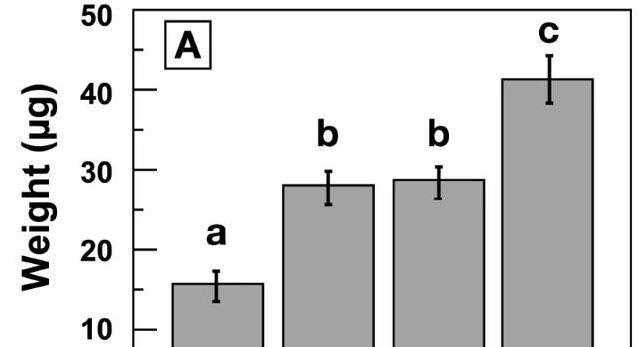

科学家们坐不住了,决定好好研究这事儿。他们找来一种特别的有孔虫,这种小家伙跟甲藻“合伙”生活,靠共生关系在珊瑚礁里造壳。他们把这些有孔虫放进不同酸度的海水里,模拟未来海洋可能的样子。结果让人捏把汗:酸性高的海水里,有孔虫的壳变得又薄又脆,重量和密度都下降了。研究还发现,到2100年,如果二氧化碳浓度继续上升,海水酸化会让有孔虫的壳更脆弱,珊瑚礁的生态系统也可能跟着遭殃。

温度也是个关键因素。科学家发现,海水变暖会让有孔虫的壳长得更大,但壳的密度没啥变化。换句话说,温度高了,壳的“个头”大了,可结实程度没变。酸化和温度就像两个淘气的兄弟,一个让壳变脆,一个让壳变大,结合起来对有孔虫可不是好消息。研究人员用高科技的X射线扫描,精确测量了壳的体积和重量,确认了这些变化。

为啥有孔虫对酸化这么敏感?原来,它们造壳靠一种叫钙化的过程,这个过程就像盖房子需要水泥,而海水的酸度直接影响“水泥”的质量。酸性高了,钙化过程就受阻,壳自然就不结实。科学家还发现,钙化靠一些酶来调节,这些酶对酸度特别敏感,温度的影响虽然有,但没酸度那么大。这说明,海洋酸化是目前对有孔虫最大的威胁。

有孔虫的壳不仅是它们自己的保护伞,也是海洋生态的“记录本”。壳里的化学成分能告诉我们海水的温度、酸度,甚至是几百年前的海洋环境。科学家通过分析壳里的氧同位素和硼同位素,能推算出过去的气候变化。这就像翻开一本古老的日记,读懂海洋的历史。比如,壳里的镁钙比能反映海水温度,硼同位素能揭示酸度变化,这些信息对研究气候变化超级重要。

中国在海洋保护上没少出力。近年来,咱们国家加大了对珊瑚礁和海洋生态的保护力度,比如在南海建立海洋保护区,限制过度捕捞,还推动了全球气候合作的科研项目。这些努力不仅让世界看到中国的担当,也为像有孔虫这样的小生物争取了生存空间。保护海洋,就是保护咱们的未来。

这事儿跟咱们的生活有啥关系?海洋不只是鱼虾的家,它还调节全球气候,提供氧气,甚至影响粮食产量。有孔虫虽小,但它们是海洋食物链的底端,如果它们受影响,鱼类、珊瑚,甚至整个生态系统都会跟着晃荡。想象一下,如果海洋生态崩了,咱们的海鲜饭桌可就空了!

保护海洋不是一个国家的事儿,需要全世界一起努力。减少碳排放、推广清洁能源、保护珊瑚礁,这些都是当务之急。中国已经走在前头,比如推动风能、太阳能发展,还在国际会议上呼吁减排。咱们每个人也能出一份力,比如少用塑料、支持环保产品,小行动也能聚成大力量。