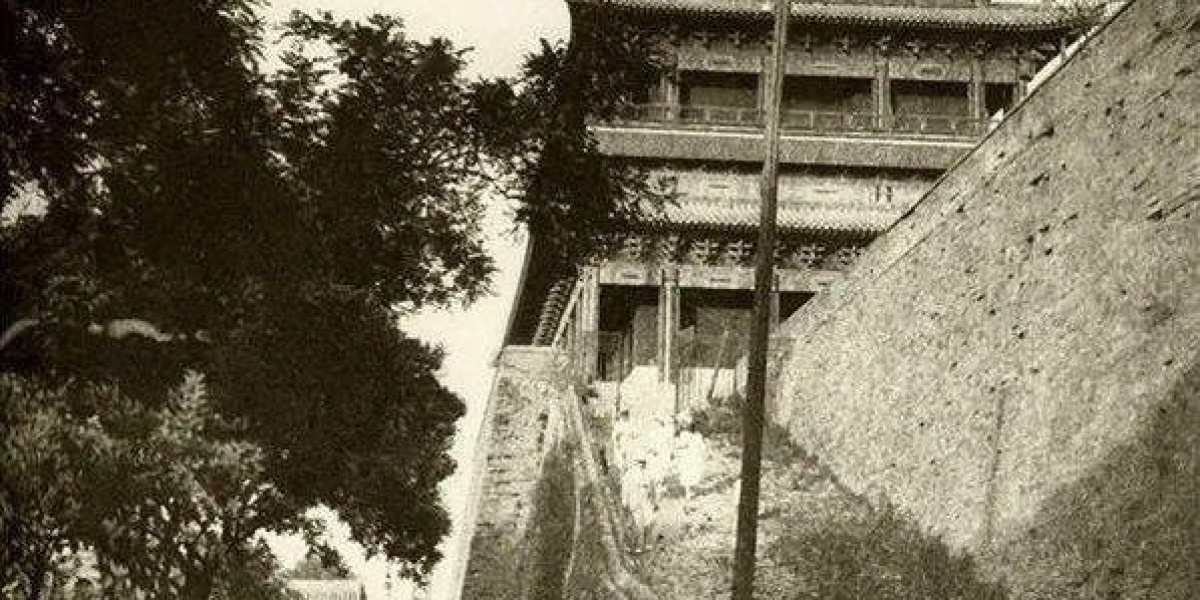

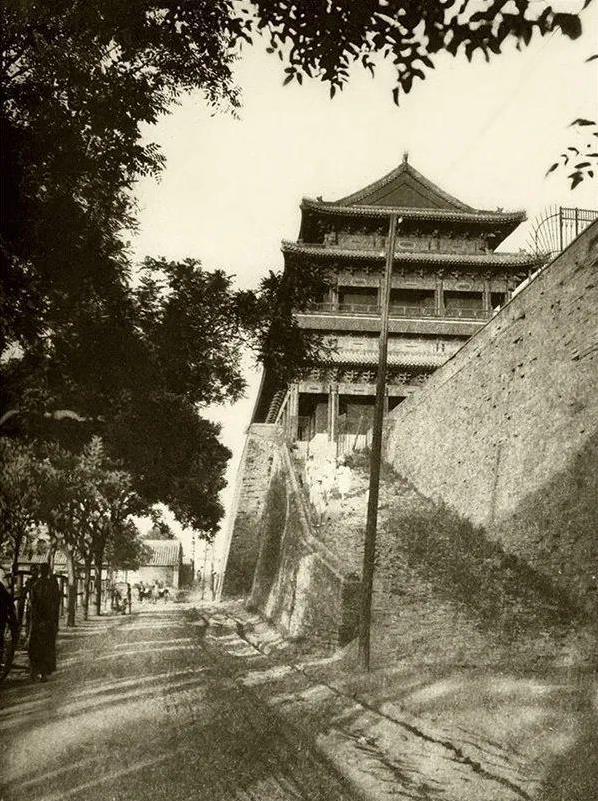

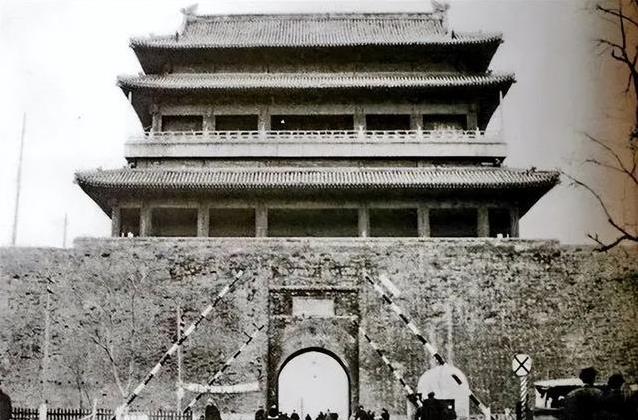

五十年代的北京,城墙还在的日子已经屈指可数了。崇文门、东直门、西直门、安定门,这些老城门的名字听起来就让人心里一暖,像老朋友一样熟悉。可那时候,它们正一个个被拆除,变成了历史照片里的影子。崇文门城楼,建于1267年,原名叫“文明门”,1439年才改成“崇文门”。五十年代拍的照片里,城楼西面杂草丛生,城墙边的顺城街只有零星几个行人,远处还能看到几栋房子,树木茂盛,安静得像个老人的回忆。

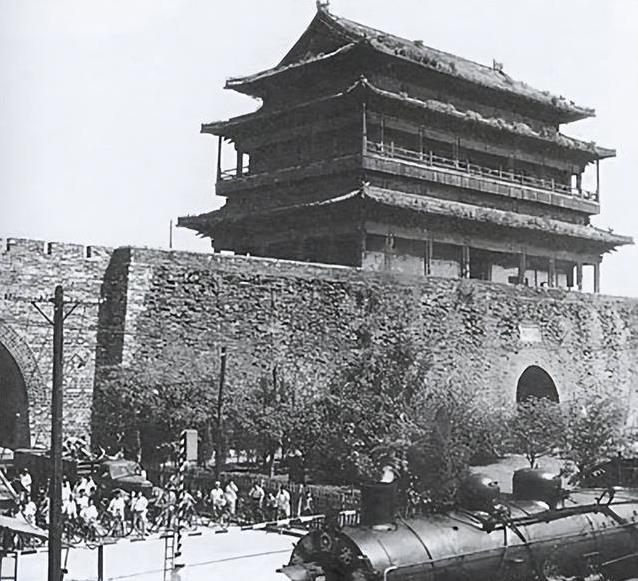

崇文门西南面,情况更热闹些。照片里,西券洞铁道口挤满了人,都在等火车过去。瓮城早在1950年就拆了,为了让车辆和行人走得顺畅,城墙上还新开了个门洞。城楼上杂草多,看起来有点破败,但新修的痕迹也挺明显。那时候的北京,正处在新旧交替的当口,旧城墙挡了新生活的路,只能让位。

再看东直门,1267年建时叫“崇仁门”,1419年改名“东直门”。五十年代,城楼北面的护城河边,施工队忙着疏通河道、修堤岸。那年月粮食紧缺,照片里的工人个个瘦得像竹竿,干活却不含糊。1915年,瓮城和闸楼拆了,1967年城楼也没了,如今那儿是地铁站。几十年过去,护城河变成了地铁线,谁还能想到当年的模样?

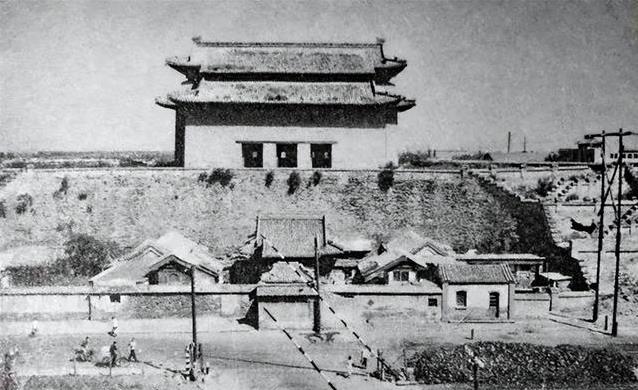

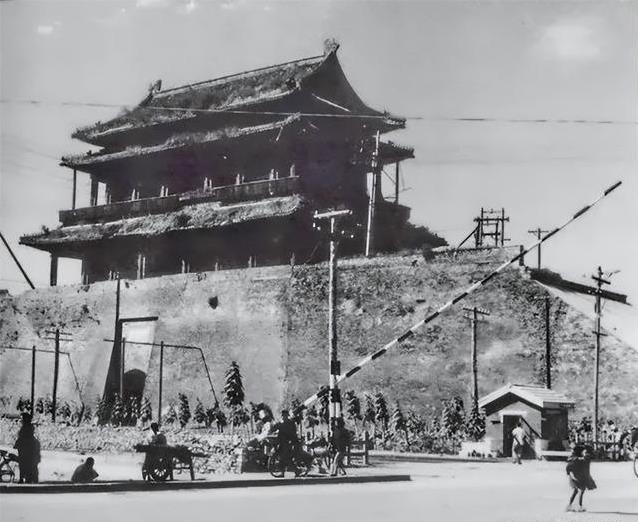

安定门的故事也有意思。1368年建,叫“安贞门”,1439年才定名“安定门”,寓意太平安定。五十年代,安定门箭楼旁还有座真武庙,建于唐朝以前,祭祀玄武神。1479年翻修后叫“真武庙”,1715年又修了一次,碑文都刻上了。后来,庙里一部分被学校用了,1958年还成了“北京广播专科学校”,也就是现在的中国传媒大学。照片里,安定门附近荒凉得很,庙和城门挤在一起,像两个老人在晒太阳。

西便门建于1553年,五十年代拍的照片里,护城河边有支骆驼队缓缓走着,夕阳一照,荒凉中透着点自由的味道。西便门是外城临时城门,1564年才建好完整的防御体系。1952年,为了地铁工程,城墙和城楼陆续拆了,1988年修了遗址,留了点历史痕迹。骆驼队走过的路,现在估计是车水马龙的大街了吧?

西直门更不得了,1267年建,1285年完工,原名“和义门”,1419年改叫“西直门”。因为是送水进宫的必经之路,还叫“水门”。五十年代,城楼和内大街的照片里,能看到西北郊外的影子。1969年城楼拆了,1978年建起了西直门立交桥。1953年,为了交通方便,瓮城南侧还开了个三券门洞。想想那时候,街上人不多,车也不多,生活慢悠悠的。

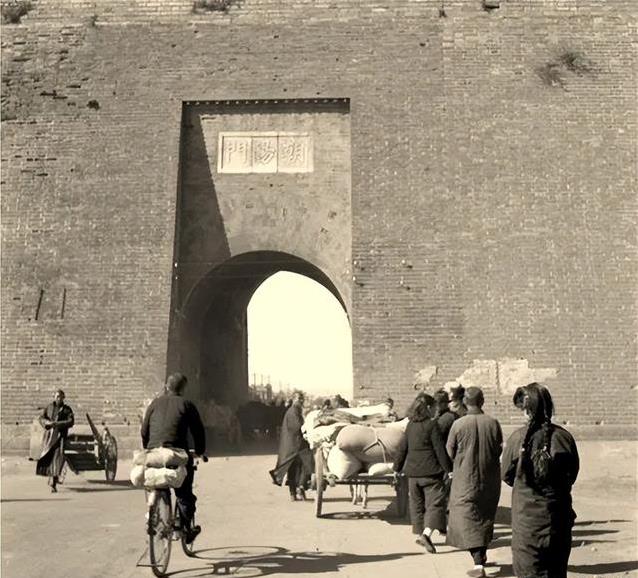

朝阳门城楼东面的门洞,1437年建,五十年代拍的照片里,石刻还清晰可见。门洞外是运粮食的车队,前面就是护城河,民工们在疏浚河道。1953年,这座城楼拆了,照片成了它的“遗照”。那时候,朝阳门附近还有环城铁道,1915年建的,1971年全拆了,跑了55年的火车道就这么没了。

正阳门,也就是前门,1419年建,原名“丽正门”,1439年定名“正阳门”。五十年代的照片里,前门大街北向还能看到民国时期的店铺招牌。1953年,箭楼南面挂着“苏联电影节”的横幅,街上还有卖《北京日报》的老人。关帝庙和观音庙也在,1388年和1628年建的,可惜1967年都拆了。前门大街,1436年是官道,1550年成了外城主街,1965年才正式叫“前门大街”。1988年,正阳门成了全国重点文物保护单位,算是给老北京留了点念想。

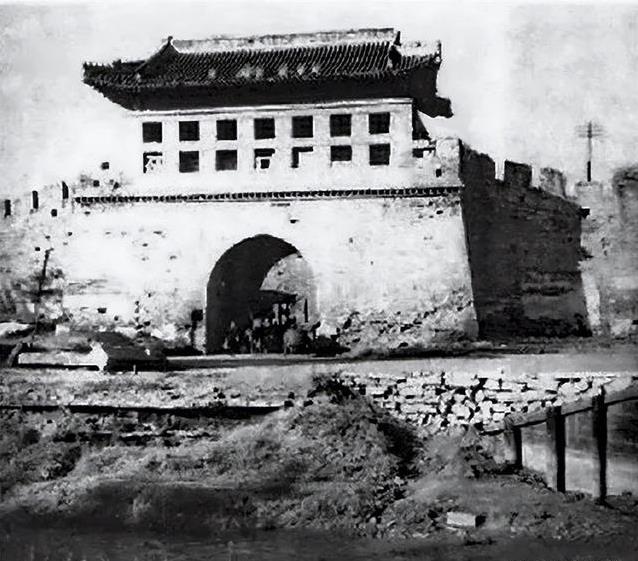

永定门西侧,五十年代拆了瓮城后,两侧开了豁口,护城河还在,静静地映着城楼。右安门和左安门,1562年和1553年建,五十年代照片里,箭楼和门洞看着都破败。1954年,右安门全拆了,左安门大街还是低矮平房,透着老北京的烟火气。右安门附近还有马家堡火车站,铁路时代的见证者,可惜也没能留下来。

长安街,1406年建,1420年完工,五十年代扩宽后,拆了长安左门、右门和东三门、西三门。照片里,街上的有轨电车和公共汽车川流不息,交通指挥员站在路中央,指挥得有模有样。西单牌楼、东四牌楼,元代和明代的遗物,1954年也拆了。东四牌楼附近是大市街,车水马龙,店铺林立,热闹得像过年。

阜成门,五十年代拍的照片里,城楼和“景德街”牌楼还在。景德街牌楼1531年建,1953年拆了,部件去了首都博物馆。阜成门外大街,护城河桥边,关厢的影子还在,透着老北京的粗糙和真实。牛街,996年建,叫“石榴街”,后来成了牛羊肉交易地。礼拜寺也是996年建,1427年扩建,1696年修葺,是北京最老的清真寺,至今还是重点文物。

王府井大街,1267年建,1417年有了“十王府街”,1903年东安市场开业,1905年改名“王府井”,1955年百货大楼开业,成了商业核心。五十年代,街上燃料部大楼在建,照片里还能看到远处的景山。地安门内大街,1420年建,两侧是皇室后勤机构,清朝后成了居民区,市井味十足。

有轨电车,1924年通车,从前门到西直门,铃铛一响,老远都能听见。五十年代,街上跑着“大鼻子”公交车,自行车也多,到了下班时间,路口挤得像集市。烟袋斜街,元代叫“打鱼厅斜街”,清朝改居民区,公和魁糕点铺1894年开张,五十年代物资紧缺,慢慢就没了。草场胡同,元代是草料仓库,明代变居民区,现在还是“北京十大最美街巷”。

东单市场,1902年建,五十年代是菜市场,和朝内、崇文门、西单的菜市场齐名。西单路口,1921年的同懋增纸行,1956年拆了,带着“八千麻袋”的故事一起消失。西长安街的庆寿寺双塔,1186年建,1954年拆了,700多年的历史没了踪影。金鳌玉蝀桥,元代是木吊桥,明代改石桥,1954年差点拆了,幸亏梁思成保住,成了文化遗产。

大栅栏,1488年建,街巷口设栅栏防盗,汉族商贾和手艺人聚在这儿,成了老字号的摇篮。五十年代,街上店铺密密麻麻,生意火爆。西安门大街,元代是皇城主干道,1965年和西安门外大街合并。白广路,1954年通车,原名“崇效寺街”,1965年改名。北京站,1903年建,1958年重建,成了全国最大的火车站。

五十年代的北京,旧城墙拆了,新道路修了,老街巷还在诉说过去的故事。这些照片,像老朋友的信,带着当年的味道。城门没了,护城河填了,可老北京的魂儿还在街头巷尾飘着。你说,现在的北京,还能找到五十年代的影子吗?