2025年7月21日,欧洲南方天文台公布了一条震撼全球的消息:人类历史上首次,科学家亲眼目睹了一颗“婴儿行星”的诞生过程。那一刻,望远镜前的天文学家集体沉默,这不仅是一项天文突破,更是一次直击灵魂的震撼——因为它悄然唤起了我们内心最深的疑问:我们从哪里来?在这浩瀚宇宙中,我们真的只是一个孤独的例外吗?所以,别急着划走。你看到的,不只是一颗遥远的新星,而是另一个“我们”正在被点亮。

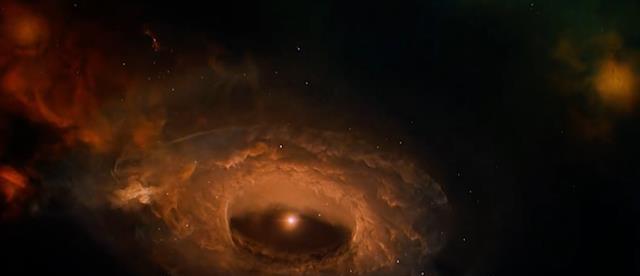

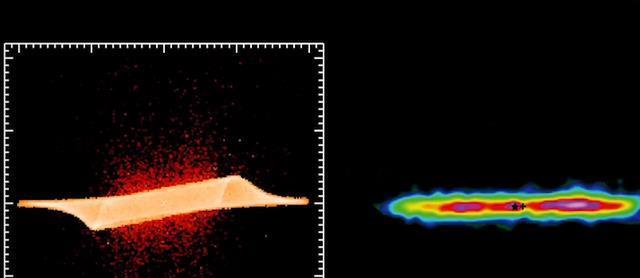

过去几十年里,科学家对行星是怎么形成的,其实早已有完整的理论模型:在年轻恒星周围,会形成一个由气体和尘埃组成的“行星盘”,这些原始物质逐渐聚集、碰撞、融合,最终孕育出一颗颗行星。但问题是:这个过程太漫长、太遥远、也太隐秘了。我们一直只能通过间接证据推测,比如盘的结构异常、热量分布不均、或者模拟计算。而这一次,科学家终于拍下了“正面证据”——首次用红外望远镜,直接捕捉到了一个原行星在发光发热的瞬间!这颗婴儿行星就诞生在一颗名为HD 135344B的年轻恒星周围。那颗恒星,被一个厚厚的尘埃盘包裹着,而婴儿行星——正藏在这张“星际子宫”的一道螺旋结构里。科学家在盘内侧发现了一个明亮的“红点”。它不是背景恒星,也不是偶发的热扰动,而是一个有“自我热源”的实体:它的亮度远远超过尘埃盘平均水平,既能反射恒星的光,也在自己持续发热。

更重要的是,它的位置至关重要:距离母恒星大约22个天文单位,正好相当于天王星绕太阳的轨道;它嵌套在尘埃盘的核心地带,却没有清空周围物质,这说明它仍处在吸积阶段。这些特征拼在一起,科学家几乎可以肯定:这是一个正在“孕育”的星球,而且还处在“胚胎发育期”。看到这:你可能会问,这么远的地方,科学家们是怎么“看到”的?难道望远镜就像照相机一样,随手一拍就能捕捉到宇宙的秘密?其实,事情远比想象的要复杂!我们都知道,宇宙中的尘埃盘可不是透明的玻璃球,它们就像厚重的迷雾,把新生的行星“藏”得严严实实。普通的光学望远镜在这种环境下几乎“睁眼瞎”,但科学家们并没有就此放弃。他们利用了L波段红外观测这一“黑科技”,因为红外线能像X光一样穿透厚厚的尘埃层,敏锐地捕捉到任何带有自发热辐射的年轻天体。在甚大望远镜高分辨率红外像仪的帮助下,科学家们终于在HD 135344B的尘埃盘内部,发现了一个异常明亮的红外信号。

它的位置非常巧妙,就位于螺旋臂的内侧,亮度远远超过周围的背景,而且形态清晰、位置稳定——这绝不是一颗普通的尘埃团或背景恒星,但科学研究讲究证据链,绝不允许凭一时“惊喜”就下结论。于是,团队进行了多轮的繁衍分析与排查:他们首先排除了这可能是一颗偶然路过的背景恒星,也否定了尘埃盘上的临时热斑或瞬态事件。每一步排查都环环相扣,直到所有假设都被一一击破,剩下的唯一可能——这就是一颗正在经历早期吸积阶段的原行星。这个原行星不仅能反射母恒星的光,更重要的是,它自身就像一个小太阳一样在发热。这说明它正处在“成长”的阶段——气体和尘埃不断被它吸积,产生巨大的能量和热流,这是行星成长过程中最鲜明的“体温信号”。更令人兴奋的是,这颗原行星的红外亮点与周围尘埃盘结构之间,还存在明显的扰动和引力交互。研究团队通过进一步的成像和分析,发现亮点周围的尘埃盘呈现出对称的双螺旋臂结构,这正是理论中“新生行星搅动盘面”所应有的形态。

你可能会以为,一颗刚刚诞生、还在努力“吃饭长大”的原行星,不过是宇宙尘埃盘里不起眼的一粒“米”。但现实远比你想象的复杂——这颗小小的星球,正悄悄左右着整个星系的未来走向。就拿我们的太阳系来说。科学家早已发现,像木星和土星这样的巨型行星,不仅仅是“体型担当”,更是整个行星系统命运的塑造者。木星尤其关键——在太阳系形成初期,它那强大的引力就像一个“宇宙搅拌棒”:一边清扫着周围的尘埃和小天体,避免地球频繁遭受撞击;一边重新分配小行星带和火星轨道的物质,为地球的稳定轨道、大气形成、甚至液态水的存在,扫清了障碍。没有木星的“适时搅局”,地球或许根本无法成为孕育生命的摇篮。而在HD 135344B这个系统里,科学家看到的也正是类似的剧情。这颗新生原行星的位置非常关键——它既没有被尘埃盘的动力驱逐到遥远的地方,也没有因为太过“贪吃”而搞乱整个盘面。

编辑:陈方