本文转自:中国新闻出版广电报

杨平

树木挺拔高耸,枝叶交织成一片巨大的树冠,宛如天空的庇护伞。白蜡树四周环绕着柔和的光晕,散发出独特的魅力。

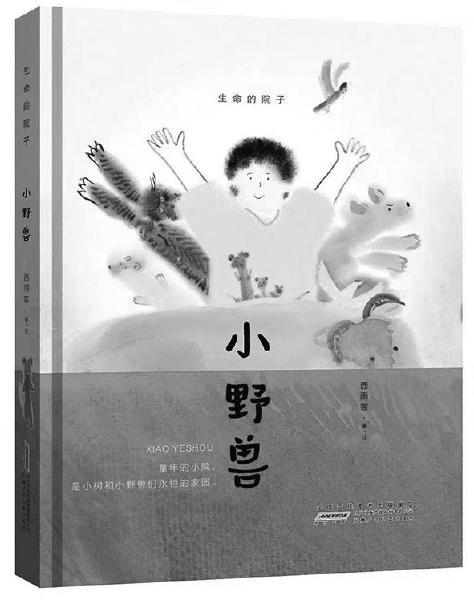

——摘自《生命的院子·小野兽》

阅读儿童文学作家西雨客的作品《生命的院子·小野兽》(安徽少年儿童出版社),对“生命小院”的意象颇有共鸣。西雨客在后记里作出了明确的思想表述:“生命小院是儿童心灵的最初栖息地,那些与自然、与长辈相处的点滴,会像种子一样在心底生根发芽,影响其一生的精神走向。”再后来,我又读到作家张炜在他的新著《狐狸,半蹲半走》里充满意象的情感式表达:“回望自己的童年,首先看到的是一片林野、林野深处的小屋,然后是小屋里的外祖母。她一直在那里,不,她一直在我心里。”作家的表述,从不同角度印证了童年时期特定空间对精神成长的重要性。

当普鲁斯特在玛德琳蛋糕的香气中唤醒整个童年,当老舍笔下的四合院、曹文轩的油麻地成为几代人的精神印记,我逐渐意识到:儿童文学中“生命小院”的书写,绝非简单的童年回忆复刻,而是为儿童构建精神基座的关键“工程”。它既是保存认知本真的容器,也是连接自然与代际的纽带,更是对抗现代性断裂的精神桥梁。

“生命小院”是儿童精神底色的多维建构场。“生命小院”的核心价值,在于它为儿童提供了认知世界的“原初实验室”。这个场域里,自然感知、社会启蒙与情感传承相互交织,共同绘制精神底色的初始图谱。这种多维度的建构并非偶然,而是符合儿童认知发展规律的必然过程。

从哲学维度看,“生命小院”保存着人类最本真的认知形态。儿童尚未形成主客二元思维,他们会把蚂蚁队列看作“小人国军队”,将落叶飘动解读为“树叶在跳舞”。西雨客笔下的孩子,把蒲公英绒毛当作“天空寄来的羽毛信”。这种主客相融的感知方式,被梅洛-庞蒂称为“身体与世界的原初对话”,而“生命小院”正是这场对话的绝佳舞台。反观卡夫卡《地洞》中成人对空间的焦虑,本质是主客体分裂后的精神返乡冲动——这更反衬出“生命小院”对认知本真的珍贵保存。哲学家胡塞尔曾提出“回到事物本身”的哲学诉求,而“生命小院”中儿童的认知方式,正是这种诉求在童年阶段的自然呈现。

从生物学视角看,“生命小院”的感官体验会刻入神经发育的底层代码。老舍笔下的四合院,用“梧桐影、蟋蟀声、缸中睡莲”构建了微型生态系统;曹文轩的油麻地,以“芦苇荡、水鸟、泥鳅”形成独特生物群落。这些具体的生态元素(光影、声响、气味)通过感官输入,在神经层面搭建起“原始宇宙模型”。正如马尔克斯《百年孤独》中“冰块记忆”成为对抗虚无的支点,“生命小院”的感官细节,终将成为儿童成年后应对困境的精神锚点。

在这里,自然认知、社会规则与情感传承同步发生:西雨客笔下的“生命小院”里,孩子与小猫争夺阳光的过程(朦胧的社会边界感知),观察野草顶开石板的倔强(生命力认知),最终沉淀为“温暖而坚韧”的精神底色。这些维度或平行或交叉,构成了儿童认知世界的独特视角——正如荣格所言,童年的心理积淀,会以“原型”的形式影响人一生的选择。大量心理学跟踪研究显示,童年时期形成的核心认知模式,会在个体的职业选择、人际关系处理等方面显现持久的影响力。

西雨客《生命的院子·小野兽》为何能引发共鸣?因为它为城市儿童搭建了“替代性体验场”:那些“与小猫抢阳光”“看蘑菇顶开落叶”的细节,让没有真实小院的孩子,也能通过文字触摸自然的温度。这种书写不仅是对个体记忆的保存,更是对文化基因的传递——就像老舍的四合院、汪曾祺的高邮小巷,“生命小院”的文学意象终将成为民族的精神共同记忆。文学作品中的空间意象是文化传承的“隐性基因”,能跨越时代连接不同代际的情感。

那么,如何让“生命小院”在文字中生长?儿童文学创作要让“生命小院”真正扎根儿童心灵,需把握三个核心原则,这些原则的提出基于对儿童心理特点与文学创作规律的双重考量。

其一,用“感官真实”替代“概念灌输”。生物学研究已证明,童年记忆的核心是感官体验。创作应多写“具体的细节”而非“抽象的道理”。儿童对抽象概念的理解能力较弱,而对感官细节的接受度极高,这是由其认知发展阶段决定的。

其二,让“代际对话”成为小院的“精神支柱”。外婆、奶奶等长辈角色,是“生命小院”的灵魂——他们既是自然智慧的传递者(教孩子认野菜),也是情感安全的守护者(挡住残酷的现实)。创作中应避免把长辈写成“功能性符号”,而要展现“互动中的传承”:比如西雨客笔下“外婆蹲在院里摘豆角,孩子蹲在旁边数蚂蚁,祖孙俩不说话却像在说很多话”,这种留白式的互动,比直白的“说教”更有力量。代际知识的传承更多发生在非语言的互动中,这种“隐性传承”比显性说教效果更持久。

其三,为“儿童认知”保留“诗意空间”。当孩子说“落叶在跳舞”,不必纠正“是风吹的”,而可以写“落叶跳累了,就趴在树根上歇脚”。这种尊重,正是保护“主客相融”的认知本真,让“生命小院”始终保持哲学层面的“天人合一”底色。儿童心理学建议,在儿童认知发展的特定阶段,保留其想象空间有助于创造力的培养。

无数事实证明,拥有健康精神基座的个体,在面对复杂世界时往往具备更强的适应能力与内心韧性。“生命小院”从来不是物理意义上的一方天地,而是儿童精神世界的“第一块基石”。它保存着认知的本真,镌刻着感官的记忆,传递着代际的温度。当城市的发展让真实的小院逐渐远去,儿童文学的责任,便是用文字为每个孩子搭建一座“永恒的生命小院”——让他们在那里看见蚂蚁搬家,听见外婆讲故事,触摸阳光的温度,最终带着这份底色,成长为“与世界温柔相拥,也与世界勇敢对撞”的人。这,正是童年书写最珍贵的意义。