水稻作为我国主要的粮食作物之一,其产量与品质直接关系到国家粮食安全和农业可持续发展。然而,在水稻种植过程中,各类病害的发生往往对其生长造成严重威胁,其中水稻白叶枯病便是一种极具破坏性的细菌性病害。该病害分布广泛、传播迅速,一旦发生流行,轻则导致减产,重则可造成绝收,对水稻产业构成重大挑战。深入了解水稻白叶枯病的危害特点,掌握科学有效的预防措施,对于保障水稻生产安全具有重要意义。

一、水稻白叶枯病的危害表现

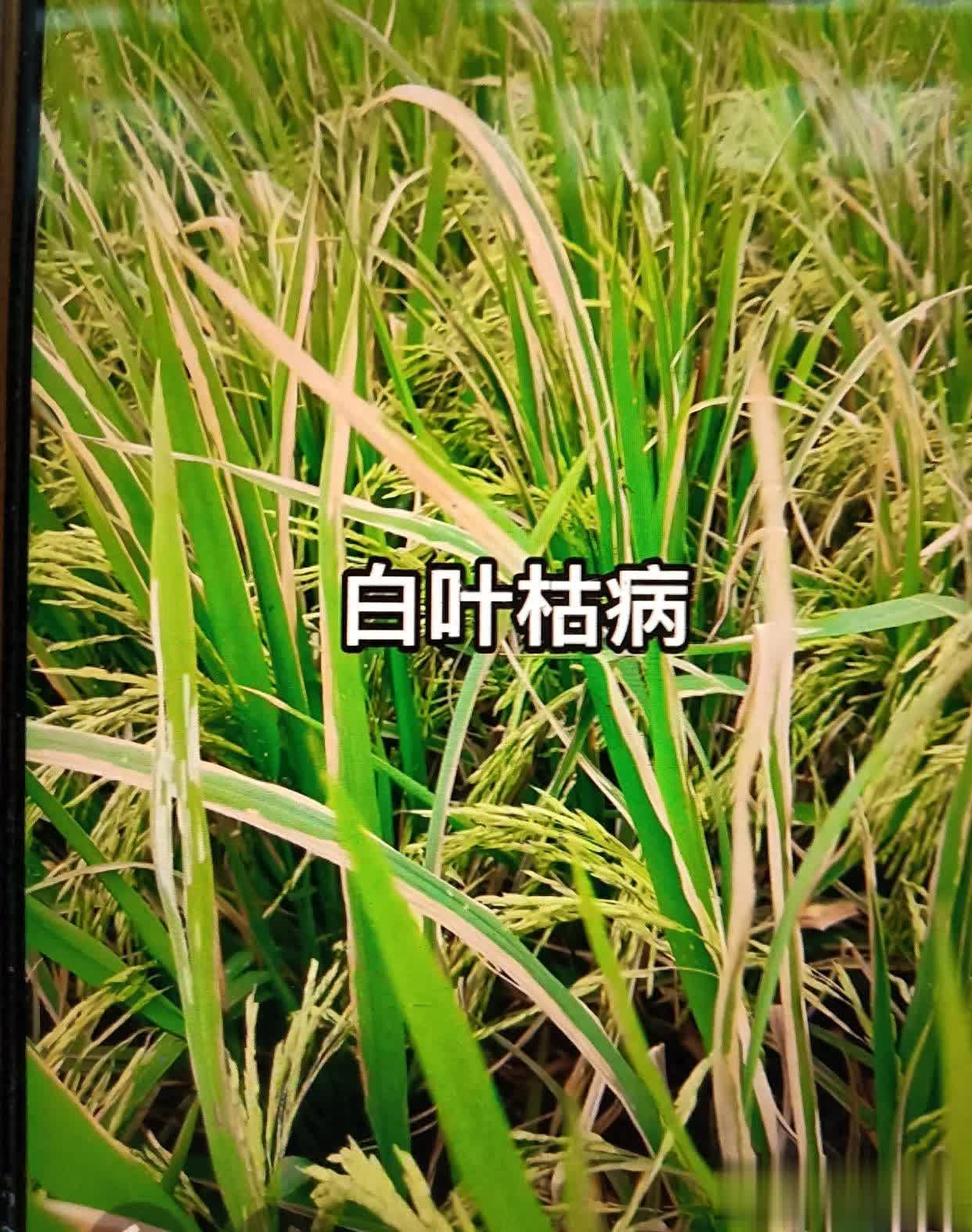

水稻白叶枯病是由黄单胞杆菌属的水稻白叶枯病菌(Xanthomonas oryzae pv. oryzae)引起的细菌性病害,其危害贯穿水稻的多个生长阶段,具体表现如下:

(一)对植株生长的影响

病菌主要通过叶片的水孔、伤口侵入植株体内,在维管束中繁殖扩散,破坏输导组织功能。发病初期,叶片叶尖或叶缘出现黄绿色或暗绿色斑点,随后逐渐沿叶脉向叶片基部扩展,形成黄褐色或白色的条斑,条斑边缘常伴有黄色晕圈。随着病情加重,病斑可覆盖整个叶片,导致叶片枯黄、卷曲、早落,严重影响植株的光合作用。若病菌侵入穗部,还会导致穗颈褐变、穗粒发育不良,使植株生长受阻,株高降低,有效分蘖数减少。

(二)对产量和品质的破坏

水稻白叶枯病对产量的影响因发病时期、发病程度而异。分蘖期发病,会导致有效分蘖数显著减少,成穗率下降;孕穗期至抽穗期发病,对产量的影响最为严重,不仅会使每穗粒数减少,还会导致结实率降低、千粒重下降。据统计,轻度发病田块减产可达10%~20%,中度发病田块减产30%~50%,严重发病田块减产可达60%以上,甚至绝收。同时,发病后的稻谷品质也会明显下降,籽粒不饱满、色泽暗沉,垩白率增加,加工品质和食用品质降低。

(三)对稻田生态的威胁

病菌可在病株残体、种子及土壤中越冬,成为次年发病的初侵染源。在适宜的温湿度条件下,病菌通过风雨、灌溉水、农事操作等途径快速传播,容易在稻田中形成连片发病区域,破坏稻田生态平衡。此外,为控制病害而过量使用化学农药,还可能导致土壤和水体污染,影响稻田生物多样性,对农业生态环境造成潜在危害。

二、水稻白叶枯病的发生流行条件

水稻白叶枯病的发生与流行受多种因素综合影响,掌握其发病规律是制定有效预防措施的基础:

(一)病原菌基数

病田残体、带菌种子是主要的初侵染源。若前茬水稻发病严重,病残体未及时清理或处理不当,会导致土壤中病原菌积累;使用带菌种子播种,会使病菌直接侵入幼苗,增加发病风险。

(二)气候条件

该病为高温高湿性病害,适宜发病的温度为25~30℃,相对湿度在85%以上。夏季高温多雨、台风暴雨频繁的地区,有利于病菌的繁殖和传播。连续阴雨天气会延长叶片表面湿润时间,促进病菌侵入;暴雨还会造成叶片机械损伤,为病菌侵入创造条件。

(三)栽培管理措施

- 肥水管理:过量施用氮肥会导致植株徒长、组织柔嫩,抗病能力下降,同时田间湿度增加,有利于病菌滋生。深水灌溉、串灌、漫灌等不合理灌溉方式,会加速病菌通过水流传播。

- 种植密度:种植过密会使田间通风透光不良,湿度升高,植株间相互摩擦造成伤口,增加发病机会。

- 农事操作:在水稻生长期间,移栽、除草、施肥等农事操作若造成叶片伤口,且操作后遇雨,容易导致病菌侵入和扩散。

(四)品种抗性

不同水稻品种对该病的抗性存在显著差异。感病品种在适宜条件下极易发病,而抗病品种则能有效抑制病菌的侵染和繁殖。若大面积种植单一感病品种,一旦病原菌传入,极易引发病害流行。

三、水稻白叶枯病的综合预防措施

针对水稻白叶枯病的危害特点和发生规律,应采取“预防为主、综合防治”的策略,将农业防治、物理防治、生物防治与化学防治相结合,构建全方位的防控体系。

(一)农业防治

1. 选用抗病品种

选用抗病品种是预防水稻白叶枯病最经济有效的措施。应根据当地的气候条件、栽培制度和病原菌生理小种类型,选择经审定的抗病或耐病品种,如湘早籼45号、甬优1540等。同时,注意合理搭配品种,避免单一品种长期种植,以延缓病原菌抗药性的产生。

2. 种子处理

带菌种子是病害远距离传播的主要途径,必须做好种子处理。可采用温汤浸种:先将种子用冷水预浸4~6小时,再放入55~60℃的温水中浸种15~20分钟,期间不断搅拌,最后捞出用冷水冷却,晾干后播种。也可使用药剂浸种,如用20%噻菌铜悬浮剂500倍液浸种24~48小时,捞出洗净后播种,以杀灭种子表面携带的病菌。

3. 合理轮作与田园清理

实行与非禾本科作物(如大豆、油菜、棉花等)轮作,可减少土壤中病原菌的积累。水稻收获后,及时清除田间病株残体,集中烧毁或深埋,避免病菌在田间越冬。深耕翻土,将表土病菌翻至深层,减少初侵染源。

4. 科学肥水管理

- 施肥:坚持“前促、中控、后补”的施肥原则,合理搭配氮、磷、钾肥料,避免过量施用氮肥。增施有机肥和磷钾肥,增强植株抗病能力。分蘖期适当控氮,防止植株徒长。

- 灌溉:采用浅水勤灌、干湿交替的灌溉方式,避免深水漫灌和串灌。雨后及时排水,防止田间积水,降低田间湿度。灌溉时应避免从发病田块引水,防止病菌随水流传播。

(二)物理防治

在病害发生初期,及时拔除病株,带出田外烧毁或深埋,以减少田间病原菌数量。对于发病较轻的田块,可人工摘除病叶,降低病害扩散风险。同时,在进行农事操作(如移栽、除草)时,避免造成叶片伤口,操作后若遇降雨,应及时喷施保护性药剂,防止病菌侵入。

(三)生物防治

利用有益微生物或其代谢产物抑制病原菌的生长繁殖,是绿色防控的重要手段。目前,用于防治水稻白叶枯病的生物制剂主要有:

- 春雷霉素:一种放线菌产生的抗生素,对水稻白叶枯病菌有较好的抑制作用。可在发病初期,用2%春雷霉素水剂500~600倍液喷雾,间隔7~10天喷施1次,连续喷施2~3次。

- 荧光假单胞杆菌:通过竞争营养和空间、分泌抗菌物质等方式抑制病原菌。可在播种前或移栽前,将其制成菌剂拌种或泼施于田间,构建有益微生物群体,增强植株抗病性。

- 生物有机肥:施用含有枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌等有益微生物的生物有机肥,可改善土壤微生态环境,提高植株免疫力,减少病害发生。

(四)化学防治

化学防治是控制水稻白叶枯病流行的重要应急措施,但应严格掌握用药时机和剂量,避免滥用。

1. 防治时期:在水稻分蘖期、孕穗期等关键生育期,若遇高温高湿天气或田间出现发病中心,应及时喷施药剂进行防治。

2. 推荐药剂:

- 噻菌铜:一种高效、低毒的噻唑类杀菌剂,对细菌性病害有特效。可选用20%噻菌铜悬浮剂500~700倍液喷雾。

- 叶枯唑:专一性防治水稻白叶枯病的杀菌剂,内吸性强,持效期长。可选用20%叶枯唑可湿性粉剂500~600倍液喷雾。

- 氯溴异氰尿酸:具有广谱杀菌作用,对细菌、真菌均有防治效果。可选用50%氯溴异氰尿酸可溶性粉剂1000~1500倍液喷雾。

3. 施药方法:喷雾时应均匀喷施于叶片正反两面及植株基部,重点喷洒发病中心及周围植株。施药后若遇降雨,应及时补喷。注意轮换使用不同类型的药剂,避免病原菌产生抗药性。

四、结语

水稻白叶枯病作为威胁水稻生产的重要病害,其危害具有严重性和广泛性,防控工作需立足“预防为主”,充分发挥农业防治的基础作用,合理运用物理防治、生物防治和化学防治措施,构建综合防控体系。同时,应加强监测预警,及时掌握病害发生动态,科学指导防控工作。通过推广抗病品种、强化栽培管理、规范药剂使用等措施,最大限度降低病害损失,保障水稻产量和品质,促进农业可持续发展。