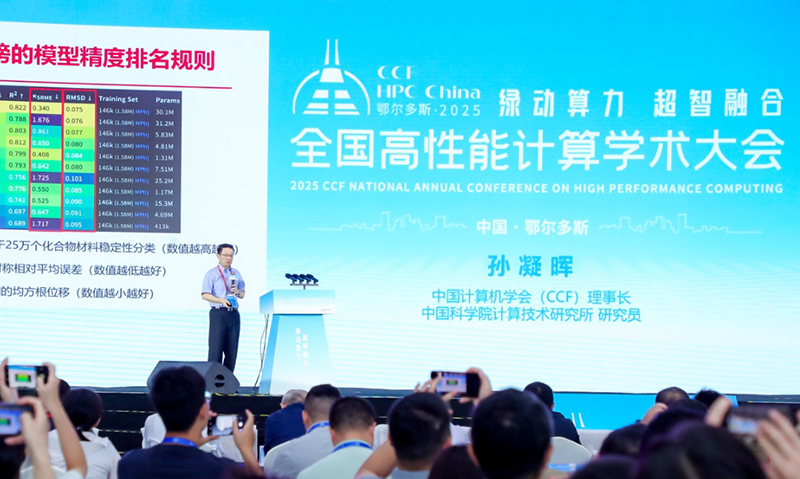

8月14日,以“绿动算力 超智融合”为主题的第21届CCF全国高性能计算学术大会(简称“CCF HPC China 2025”)在内蒙古鄂尔多斯开幕。中国科学院计算技术研究所研究员、中国计算机学会理事长孙凝晖作题为《AI赋能科学发现》的主旨报告,系统阐述了人工智能如何重塑现代科学研究范式,推动科学探索实现质的飞跃。

孙凝晖院士指出,AI for Science(AI4S)正在突破传统科研的边界,推动科学发现从“人力驱动”向“智能驱动”的历史性跃迁。他强调:“这一变革为解决复杂科学问题提供了全新范式,正在深刻改变人类认知世界的维度。”

报告回溯看科学智能发展的里程碑事件。孙凝晖特别提到,2020年DeepMind的AlphaFold在CASP14大赛中成功预测三分之二的目标蛋白结构,标志着“人工智能预测生物大分子结构的新纪元正式开启”。他表示,2024年诺贝尔奖确定了人工智能技术进步的科学意义,代表科研范式正在发生重大改变,其主要特点是融合了大模型、大算力、大数据、大团队,从而服务科学研究。

孙凝晖将科学发现的历史演进归纳为五个阶段:基于观察的科学实验范式、依赖科学家智慧的理论范式、依托超级计算机的计算范式、基于科学大数据的第四范式,以及当前正在形成的AI驱动的科学智能范式。他形象地比喻道:“信息技术赋能科学的手段如同从‘增强肌肉(算力)’到‘提供营养’(数据),再到‘赋予大脑’(人工智能)的进化。”

从信息化视角看,他提出,AI4S的核心在于将构建OOHV四个环节,包括观测(Observe)、模拟(Orient)、猜想(Hypothesis)与实验(Verify),形成一个“OOHV全环”的智能闭环。这四个环节已经形成了一些典型案例,例如空天大模型、AlphaFold、ScienceOne科学基础大模型、AI化学家等。

谈及AI对科研的作用时,孙凝晖认为,AI4S的主要作用是提高科学研究效率,信息学科的主要任务是为其提供工具,例如利用多模态大模型自动读写论文、处理科学文献、构建领域知识图谱,实现“降本增效”。同时,AI4S还有更大的作用是突破人类认知极限,但AI并不是万能工具,传统高性能科学计算手段依然需要。

孙凝晖还深入剖析了AI4S面临的三大挑战:数据、模型与计算。他指出,在数据方面,科学数据需长期积累,且必须解决误差、对齐、与物理性质“铆定”等问题。AI-Ready的科学数据需要计算与科学双重视角,例如构建数据件通用工具、AI4S插件工具。在模型方面,数据驱动、知识嵌入、物理约束、人际协同、群里智能是AI4S的几个主要台阶。在计算方面,AI4S对计算机系统提出了新的要求,支撑HPC+AI应用的智能超算系统需要8/16/32/64位宽的全精度计算,对系统级互联网络性能的要求也更高,也需要依赖传统科学计算。众核、Chiplet、SoW等高度并行的计算架构、HBM近存计算/存内计算架构、可扩展互连架构等新优化方法将进一步推动计算效能提升。

随着大模型、大算力与大数据的深度融合,科学发现正迈入一个由人工智能驱动的崭新时代。“我们计算机学科的任务,是提供更好、更普及的工具来服务科学发现。”孙凝晖说。

展望未来,孙凝晖描绘了一幅融合算力、数据与模型的智能超算图景。“数据上是解决复杂问题,模型上出现一个通用的科学智能大模型,学科上最重要的标志是催生出一个新的学科分支,科学上最高级是成果发现。”(记者 肖春芳)

来源:光明网