听说现在的学霸,不流行补课了?

听到这话的时候,我刚把一张小学数学卷子摔在了地上,脸上的表情,比《让子弹飞》里张麻子那句“我他娘的是个读书人”还要复杂。

问题是,如果补课都不能当学霸,那我小时候那些周六晚上抱着三本练习册,躲在厕所灯下狂刷题的夜晚,是不是都白瞎了?

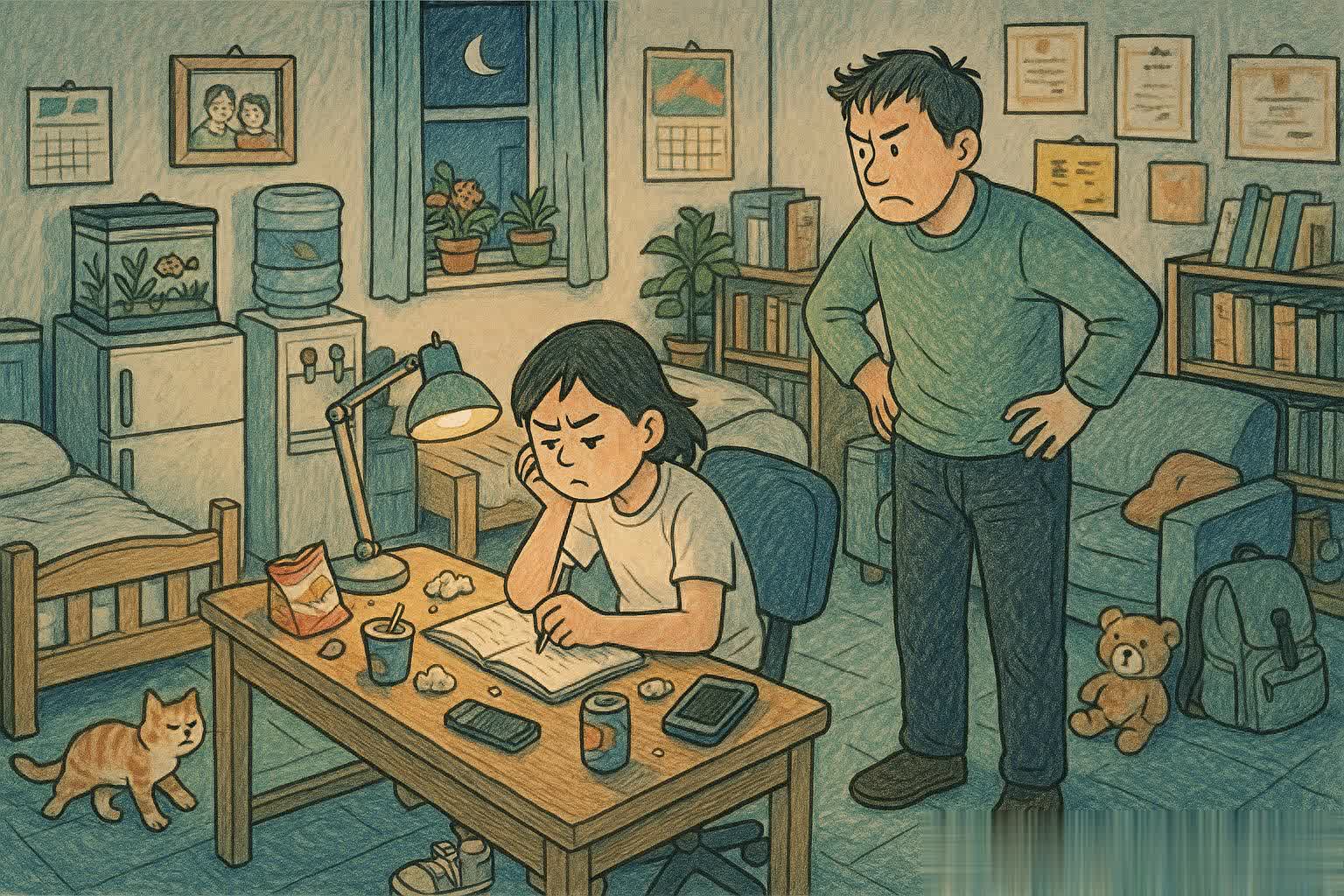

回想起来,我妈曾用她那“学习是唯一出路”的咆哮,把我从奥数卷子的阴影里揪出来,结果现在告诉我:

这出路没铺完,已经拆迁了?

一、起跑线上的“人造学霸”,靠钱堆出来的“信息差”

说实话,小学前两年,那些被早教、拼音卡片、英语绘本、奥数思维题泡过的孩子,像开了挂似的。他们能在课堂上秒答老师的问题,写字像印刷机打印出来的,做题快得像Ctrl+C、Ctrl+V。

但实际上,只是因为人家提前学了两轮,背后是父母用时间、金钱和鸡血堆出来的“信息差红利”。

我上小学那年,家门口住着个叫牛牛的孩子。牛牛他妈是传说中的“鸡娃锦鲤”:上来一套剑桥少儿英语,下去一轮火花思维数学,平时饭桌上都在讲“九九乘法表的节奏感”。

牛牛同桌是个叫小石头的农村娃,没上过早教,拼音都靠课本里现学,硬是在前几个月,被牛牛碾压得像被压路机碾过的橡皮泥。

但三年级一过,小石头突然开始逆袭,牛牛的学习曲线却像拔苗助长后的韭菜,割一次矮一截。

不得不说,“信息差红利”这玩意就像三体人掀起的维度打击,开始你会觉得全世界都不公平,可一旦维度回归现实,思维能力就是最终决定战斗力的压舱石。

再比如我表弟强子,五岁时就被送去上英语启蒙,一路从剑桥三级背到PET、KET、FCE,外加一个全英文夏令营。

每次聚会他妈都在朋友圈直播:“看看我们强子,一口地道伦敦腔。”直到有一次,老师让他用英文造句:“I go to school with my...”,他脱口而出:“with my iPad and my translator。”

从此,老师看他就像看喜剧演员,语法没错,笑点精准。

结果他同桌小马,小时候玩泥巴长大,英语全靠自学,三年级开始全校第一,一度让强子妈在家门口立了个“封鸡令”:

严禁一切补课入口。

二、初中:套路失效,“模型脑”纷纷下线

到了初中,戏就开始精彩了。

小学那点提前学的内容,像餐前小菜,吃完了就没货了。这时候,谁是真材实料,谁是背模型的“伪学霸”,就一眼能看出来。

关键是,补课派这时候的问题开始暴露:啥题都想往熟悉模型里套,一遇到“反套路题”立马宕机,像老年智能手机打不开新版本微信。

而另一拨靠自学摸索的孩子,平时可能做题慢一点,错题率高一点,但遇到变化题、压轴题,反而越战越勇,不靠模板,靠逻辑链自我生成解题路径。

这时候,补课派的心态开始崩,错题不再是“我没背熟”,而是“我怎么会没模型可套?”

再看那些思维派的孩子,错题是宝,他们一遍遍咀嚼逻辑、反复演练推理,好像在组装一台逻辑发动机。

虽然耗时,但一旦启动,马力十足。

初中那年,我参加区里数学竞赛,临场时一看题,全是些“看上去像套路,其实是装疯卖傻”的反套路怪题。

一个补课大佬翻了三页纸都找不到模型,最后交白卷走人,脸黑得像天台夜景。轮到我这个“野生解题者”,硬是用物理思维、生活经验和一点点毒鸡汤哲学,把题给解出来。

赛后老师惊呼:“你这不是解题,这是蒙太奇式推理。”

我也没多说,心里却想着:“套路能走天下,但走不了人类未来。”

三、高中:不靠模型,靠脑子

高一一开学,学霸圈子开始重组。

一些补课成瘾的孩子进入知识焦虑深渊,老师刚讲完一个新题型,他们已经在找“有没有类似例题”;而那些靠逻辑链条打天下的“野生学霸”,终于站在了属于他们的高地——他们不怕变,不怕难,只怕没逻辑。

高考题一变,他们如鱼得水,因为他们本来就没靠模型活着。

高中真正的学霸,往往是那些走过了套路,摔过了跟头,最后用自己方法一点点摸出来的。

他们可能没上过补习班,但每天晚自习像苦行僧一样推导公式;他们可能不懂什么叫“高考押题”,但能看透题目的命题逻辑;他们不是模型搬运工,而是思维设计师。

高二那年,理综模拟考试出了道化学大题,所有人都懵了。

课外辅导的那帮同学一个个开始翻笔记、翻模型,最后得出个选项:C。我一看,凭着三年前用烧水壶总结出来的“气压与溶解平衡原理”,稳稳选了A。卷子发下来,80的人选C,只有我们宿舍那几个“野生流”全对。

化学老师感慨:“现在孩子做题啊,就像走迷宫靠背地图,一改路标就傻眼。”我听完冷笑一声:

“我们走的不是迷宫,是熟路,闭着眼都能过。”

讲到底,补课不是原罪,补课依赖才是毒瘤。

靠补课起步没问题,靠补课封神才是笑话。教育不是跑马圈地,你快一阵、我快一阵,但终点拼的是谁能持久。越是向上爬,越得靠脑子本身的“自举能力”——不是外力拎着上,而是逻辑体系自己托自己上去。

毕竟,学霸这件事,能走上神坛的,从来都不是“谁上得多”,而是“谁想得深”。补课的尽头不是清北,而是反思。

孩子的成长从来不靠班型、作业量和鸡血量表,而是靠脑子真正拧紧了那颗“为什么”的螺丝。

至于那些在小学靠培训赢得的“起跑线优势”,终究只是铺了一条通往“初中水土不服”的VIP专线。聪明的爸妈,早就在孩子小的时候,就开始打磨他的理解力,而不是刷题量;他们知道,未来的题目,不是记住一个模型,而是创造一个新解法。

所以,谁还信补课能通关高考啊,通的只是培训班的收银台罢了。