你知道吗?月球其实也有“大气层”——只不过这层“大气”薄得离谱,每立方厘米只有几十个原子,比地球实验室里的高真空环境还要稀薄得多,科学家管它叫“外逸层”。但问题来了:这些“飘”在月球周围的原子,到底是从哪儿来的?

这个问题困扰了月球科学家几十年。过去主流观点认为,太阳风(太阳释放的带电粒子流)是主要推手——这些高能粒子像“小炮弹”一样轰击月表,把月岩里的原子“撞”出来,形成外逸层。但最近,维也纳工业大学的研究团队用阿波罗16号带回的真实月岩做实验,结果让人大跌眼镜:太阳风的“贡献”被严重高估了!

“纸上谈兵”错在哪儿?

要弄清楚外逸层的来源有多难?打个比方:假设月表是块光滑石头(科学家过去模型里常这么简化),太阳风粒子撞上去,很容易把表面原子弹飞;但真实月表根本不是这样——覆盖着一层像海绵一样多孔、松散堆积着的月壤(也就是我们常说“月球尘土”)。当太阳风粒子钻进这些微小孔隙时,可以想象成一颗子弹打进沙堆——能量在碰撞中被层层消耗掉了大部分,并不能有效“撞”出原子来!

过去的模型恰恰忽略了月壤这种特殊结构,导致计算出的数据比实际高了整整一个数量级(比如原本算的是每秒撞出10个原子,但实际可能只有1个)!

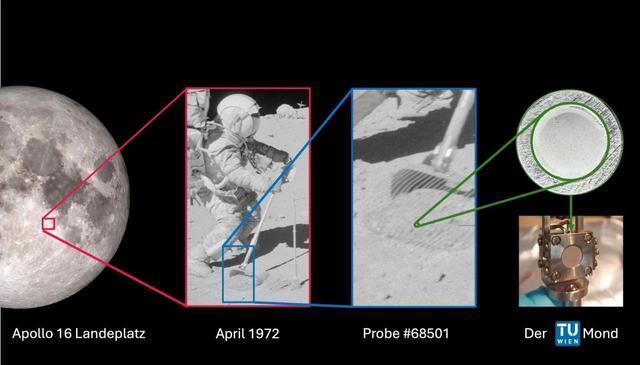

“月岩本尊”来作证

为了验证这个猜想,维也纳团队干了件“硬核”的事:直接用阿波罗16号带回的真实月岩做实验——要知道这些样本可是50多年前从月球带回来、全球仅存几百克、比黄金还珍贵!

他们用特制设备精准测量月岩被太阳风离子轰击后的质量损失(相当于测一测到底掉了多少原子);同时结合3D模拟还原月壤的真实孔隙结构——结果完美印证了猜想:太阳风对月表侵蚀的效率,比之前模型算的低得多!

谁才是真正推手?

那问题又回到原点:外逸层的原子到底从哪儿来?

研究团队提到一个关键线索:之前另一项基于阿波罗样本同位素分析得出结论——从地质时间尺度看(比如几亿年)微陨石撞击才是主力。这次实验数据正好从另一个角度支持了这个结论——太阳风贡献太小了!

和我们有啥关系?

别觉得这只是实验室里的数据游戏——它对人类探月可太重要了!NASA的阿尔忒弥斯计划正推动新一轮登月热潮;欧洲和日本联合探测水星(同样有稀薄外逸层)也快传回数据了。要准确解读这些探测结果,必须先搞清楚外逸层到底咋形成——而维也纳团队这项研究正好补上了关键拼图!

下次抬头看月亮时不妨想想:那些若有若无的“月气”里藏着多少秘密?说不定下一个颠覆认知的发现就藏在某块阿波罗样本里呢~

你觉得未来月球探测还会解锁哪些冷知识?

欢迎留言聊聊!

编辑:陈方