本文转自:青岛日报

把量子技术“种”进海洋

——对话我国海洋量子技术倡导者、中国海洋大学教授顾永建

| |

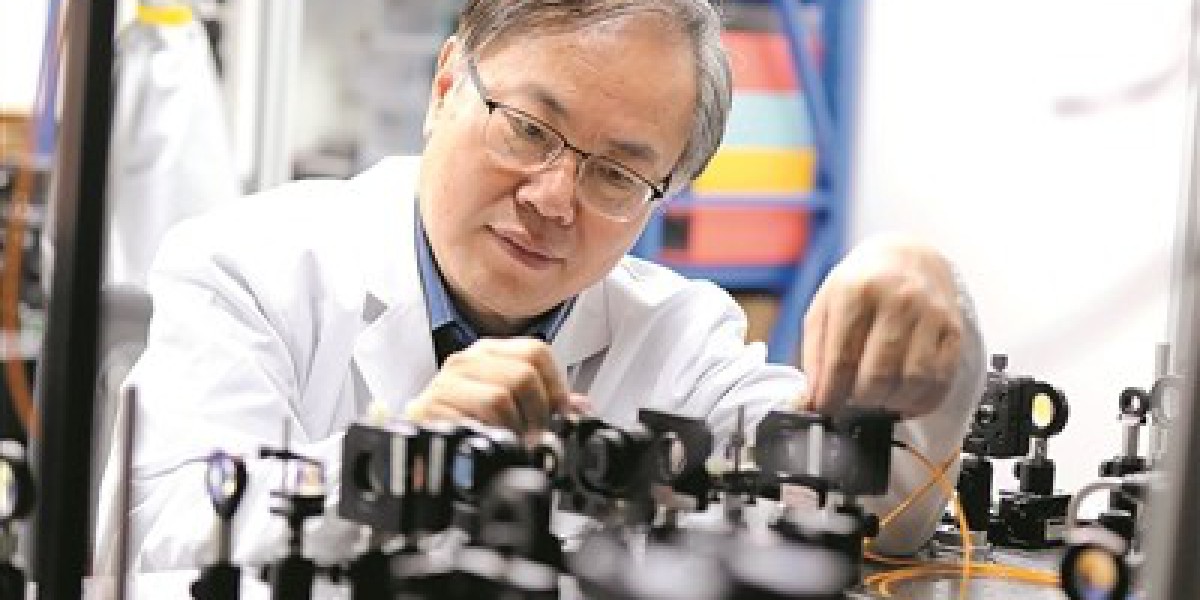

| ■顾永建在实验室调试仪器。 韩 星 摄 |

●量子就像“微观世界的小精灵”,它的行为规则和我们熟悉的宏观世界中的行为规则完全不一样。比如我们说“一个杯子”,它要么在桌子上,要么在地上,不可能“又在桌上又在地上”。但量子世界里的电子,它可以同时出现在多个位置,这就是量子叠加态

●量子是解决“测不准、传不远、算得慢”的利器,而研究海洋恰恰需要这些能力——低频信号难探测、水下通信距离受限制、海洋天气预报需要超强计算……这些都是量子技术能发挥作用的阵地

●传统加密就像“用一把复杂的锁来锁门”,钥匙的获得依赖于“破解锁的难度”。但量子计算机一旦成熟,就像有了超强计算能力的“万能钥匙生成机”,再复杂的锁也能轻松打开。而量子加密是保障信息安全的最新利器

●量子产业不是“短跑”,而是“马拉松”,风险和机遇并存。现在很多人觉得量子是“风口”,投钱就能赚钱,这是一个误区。但青岛也应该有所作为,以免错失这一轮发展机遇

●整体来说,量子不只是微观世界的物理规律,更是解决海洋问题、推动产业升级的钥匙。青岛有海、有人才、有产业基础,只要坚持下去,一定能在蓝海逐“量”的赛道上,跑出属于自己的精彩

□青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷

顾永建,中国海洋大学信息科学与工程学部副部长、教授、博士生导师。长期从事量子物理与量子信息及其与海洋交叉领域的研究,在水下量子密钥分发系统、跨介质光通信系统、基于色心的海洋量子传感器及量子光纤水听器等海洋通信或传感技术与装备方面国内领先,在相关领域发表SCI论文200余篇。

初秋的中国海洋大学校园里,正下着淅淅沥沥的小雨。刚刚给本科生上完课,顾永建从雨中匆匆走过,迈进了信息科学与工程学部的大楼。“我马上到实验室,你把设备准备好,咱再把项目梳理一下。”他一边给团队年轻的副教授肖芽打电话,一边带着记者推开了实验室的门。

在实验室的光学平台上,激光束透过棱镜折射出光斑,光纤与探测器有序连接,正实时捕捉着光子的运动轨迹——这是顾永建团队开展水下量子通信和传感研究的日常场景。这些设备组成了一幅蓝图,无声描绘着我国量子技术在海洋领域应用的未来。

“水听器项目答辩顺利吗?今天现场展示效果怎么样?”见了肖芽,顾永建关切地询问道。他口中的水听器,指的是采用了量子弱测量技术的新型设备。在水下,该设备可以“听”见别人“听”不到的声波频率,应用前景非常广阔。而这个“小设备”是顾永建团队将量子技术用于海洋的一个缩影。

当“抽象”的量子技术从实验室走向产业赛道,当微观世界的物理规律与广袤海洋的探测需求相遇,会碰撞出怎样的创新火花?顾永建从跟着收音机里的频道学英语起步,历经北京大学、天津大学、中国科学技术大学的学术积淀,最终扎根青岛,开辟了“海洋量子技术”这一特色研究方向,成为连接量子基础研究与海洋应用创新的关键桥梁。

作为国内最早从事量子信息研究的学者之一,顾永建是青岛量子信息产业发展的积极推动者。从研究量子力学的“反直觉”特性,到开发水下量子密钥分发的技术突破;从培养首批量子信息研究生和本科生,到推动青岛海洋量子计算落地……顾永建正以科学家的严谨和开拓者的勇气,在量子与海洋的交叉领域不断探索,为我们揭开量子世界的神秘面纱,也勾勒出青岛在量子信息产业赛道上的发展蓝图。

从跟着收音机学英语的孩子到量子领域的“追光者”

记者:顾教授,有关资料曾提到,您小时候就跟着收音机自学英语。从自学英语到考入北京大学,再到师从中国量子光学和量子信息领域的开创者和奠基人、中国科学院院士郭光灿,您的求学之路颇为传奇。是什么契机让您最终选择量子信息作为终身研究方向?

顾永建:1974年,我还是个10岁的孩子,偶然在收音机里听到北京人民广播电台的“业余英语广播讲座”,讲课的老师们一口标准的牛津口音,一下子就把我吸引住了。那时候没有电视,我就攒钱买了配套教材,跟着收音机一句句学,为后来的学术之路打下了语言基础——多年后考中科大博士时,满篇GRE词汇的英语试卷我考了70多分,后来阅读时,几乎没“遇到”生单词,这都是当年听广播练出来的“童子功”。

1981年考大学时,“学好数理化,走遍天下都不怕”是社会共识,北大物理系更是号称“中华第一系”,全国的状元都往这儿汇聚。我当时没多想,就觉得“物理是最能解释世界本质的学科”,以山东省高考第三名的成绩,揣着录取通知书就去了北京。不过那时候的物理教育还是偏向传统方向,量子力学对我来说,也只是课本上一堆抽象的公式。

后来,我又在天津大学完成了硕士学业,对量子光学领域的了解更深入了一步。但真正与量子结缘,始于我读到了郭光灿院士的名著《量子光学》。这本书堪称我国量子光学领域的奠基之作,书里把微观粒子的运动规律讲得既透彻又生动,也让我突然意识到,原来量子不只是理论,还能变成解决实际问题的工具。我当即给郭院士写信,申请去中科大做了访问学者。

访问学者结束,已经有稳定工作的我做了一个“冒险”的决定:考去中科大读全日制博士。也就在读博期间,我真正走进了量子世界——原来电子可以“同时在两个地方”、光子能像“双胞胎”一样远距离纠缠,这些看似违背常识的现象,恰恰是量子技术的魅力所在。

记者:量子力学“反常识”的特性,让很多人感到晦涩难懂。您能不能用一个简单的比喻,让普通人也能理解“量子”是什么?

顾永建:其实量子就像“微观世界的小精灵”,它的行为规则和我们熟悉的宏观世界中的行为规则完全不一样。比如我们说“一个杯子”,它要么在桌子上,要么在地上,不可能“又在桌上又在地上”。但量子世界里的电子,它可以同时出现在多个位置,这就是量子叠加态。

要理解量子,首先要理解“比特”这个信息科学重要的基本单位。它只有“0”和“1”两个状态,就像开关只有“开”和“关”两个状态,非此即彼。如果把经典比特放在地球上,那么它就像地球的北极点和南极点,是两个“点”。但量子比特,就是“整个地球表面”——球面上每一个点都是一个独特的“量子态”,既处于“0”态,也处于“1”态。这种“叠加性”,让量子比特的信息量远超经典比特,也为量子计算、量子通信提供了“超能力”。

“量子纠缠”可以比作“一对有心灵感应的双胞胎”——不管这对双胞胎相隔多远,这两个人的状态同步相关。两个纠缠的光子,哪怕一个在青岛、一个在上海,只要测量其中一个的状态,另一个的状态会瞬间确定。这种“量子关联”,就是量子通信实现安全传输的核心原理。

只要放下固有认知,把量子世界当成一个“新的游戏规则”,你会发现它不是遥不可及的理论,而是能解决实际问题的“工具”,比如让通信更安全、让计算更快、让测量更灵敏。

在青岛开辟“海洋量子技术”应用新赛道

记者:您博士毕业的时候,放弃了华南师范大学、北京交通大学、大连理工大学等高校的邀请,选择来到中国海洋大学——当时海大在量子领域还是一片空白。您为什么会做出这个选择?又是如何在青岛开辟出“海洋量子技术”这个特色方向的?

顾永建:我第一次来青岛,就被这片海吸引了——海大的海洋特色全国独一无二,而当时还没人将量子技术和海洋结合,这不是“空白”,而是“机会”。

我记得刚到海大时,很多同事问我“量子和海洋有什么关系”。我当时就说:“量子是解决‘测不准、传不远、算得慢’的利器,而研究海洋恰恰需要这些能力——低频信号难探测、水下通信距离受限制、海洋天气预报需要超强计算……这些都是量子技术能发挥作用的阵地。”

于是我们从最基础的“水下光量子通信”开始突破。光通信需要用光子传递信息,但海水对光的衰减严重,就像太阳光照进深海会越来越暗一样,光子在水下走不了几米就会被吸收。我们团队测试了不同波长的激光,把单光子探测技术引入光通信,优化了光电探测器的灵敏度,让海水中的光通信距离变得更远。

过段时间,我们准备出海做50米以上距离的水下量子密钥分发实验。这个距离听起来不长,但在全球水下量子通信领域,目前还没有公开报道过超过50米的海试成果。现在“空天地海”量子通信网络的构建,就缺“水下”这一块拼图。海大作为海洋领域的龙头高校,有责任把这块短板补上。别人对海的了解没我们深,对光在水下的传播规律没我们熟,这就是我们的优势——把量子技术“种”进海洋,让它在蓝海里生根发芽。

记者:您刚才提到了“量子密钥分发”,这也是量子通信最核心的应用之一。量子密钥分发为什么比传统加密方式更安全?咱们团队在这方面有哪些具体成果?

顾永建:传统加密就像“用一把复杂的锁来锁门”,钥匙的获得依赖于“破解锁的难度”——比如形容一把锁难开,可以说“需要算几百年才能解开”。但量子计算机一旦成熟,就像有了超强计算能力的“万能钥匙生成机”,再复杂的锁也能轻松打开。而量子密钥分发,是从“根上”解决安全问题,它的安全性不依赖于计算难度,而是基于量子力学的基本规律——“你一观测,它就变了”。

我给你举个例子:与普通光通信传输信息的形式不同,用量子技术传递密钥时,是用单个光子作为“信使”,每个光子携带一个比特的信息。如果有人想窃听,他必须拦截这个光子并测量它的状态。但根据量子力学,一旦测量,光子的状态就会被破坏。更妙的是,即使窃听者把测量后的光子再发出去,接收方也能通过对比光子的状态,发现“这不是原来的光子”,从而知道有人窃听,然后把这段数据作废。

我们团队做的水下量子密钥分发,就是把这种“安全传递”搬到了海里。目前我们已经研发了三代样机,从最初的10米距离,一步步提升到现在的50米目标。而且我们不只是做原理研究,还在做工程化探索——比如设计能适应海水压力的密封舱,开发能抵抗海洋噪声的信号处理算法,让设备能在实际海域稳定工作。

现在,我国水下量子通信应用还是“无人区”。我们的目标很明确:根据不同的应用场景,先实现50米、100米的突破,未来逐步扩展通信距离,最终构建陆海空立体通信网络,让水下通信更安全,也为海洋科考数据的传输加上“量子安全锁”。

青岛发展量子信息产业的“优势”与“风险”

记者:当前,青岛把量子信息纳入未来产业重点发展的八大赛道之一。作为青岛量子领域的资深专家,您认为青岛发展量子信息产业有哪些独特优势?又面临哪些挑战?

顾永建:青岛发展量子信息产业,有三个“别人抢不走”的优势:第一是海洋特色,这是我们刚才聊到的,青岛有海大、崂山实验室等一批海洋科研机构,有全国领先的海洋探测、船舶制造产业,量子技术和海洋的结合,青岛有天然优势;第二是产业基础,青岛有海洋领域头部科创平台,还有海尔、海信等制造企业,能为量子技术的工程化、产业化提供支撑;第三是政策支持,青岛把量子信息列为未来产业,每年布局颠覆性攻关项目支持,这对吸引人才、集聚资源很重要。

但我也要说句实在话,量子产业不是“短跑”,而是“马拉松”,风险和机遇并存。现在很多人觉得量子是“风口”,投钱就能赚钱,这是一个误区。目前量子计算还处于“中等规模含噪声”阶段,量子通信、量子传感器等都还没完全实现产业化,其应用场景也需要进一步拓展。

就量子计算而言,即使现在全球有几个国家宣称实现了“量子霸权”,大多也只是解决了理论上的问题,真正面向产业的应用很少。所以我常说三句话:第一,量子产业发展迅猛,这是机遇。第二,量子产业有风险,技术上没到大规模产业化阶段,不能指望短期内规模化盈利。第三,要不要发展量子产业,需要智慧和决断——如果不做,坐等技术成熟,青岛就错过了产业升级的机会;如果盲目投入,也可能血本无归。

未来产业的核心就是“不确定性”和“颠覆性”,青岛要做的,是在不确定性中找确定性,在颠覆性中谋突破。

记者:在科研和产业的相互促进中,前沿技术的原始创新引领着产业的发展;产学研合作也促进着技术的升级。在这两个方面,您和团队有哪些成果?

顾永建:目前,我们正在与中电信量子集团等企业合作,计划在青岛落地海洋量子计算项目,甚至引入量子计算机真机。这个项目如果能落地,对青岛来说是“零的突破”——目前国内城市和高校中,拥有量子计算机真机的屈指可数,青岛要是能有一台,不仅能吸引更多量子人才来青,也能让本地企业、科研机构提前用上量子计算资源。

现在,相关合作已经有了实质性进展。比如,我们有与中电信量子集团合作的量子计算相关的研究项目,主要研究海洋动力过程的量子算法,用量子计算模拟海洋运动规律,让海洋天气预报更精准。再如,我们可以使用中电信量子集团、本源量子公司的量子计算机真机,这一合作能帮我们节省大量科研成本。此外,我们跟问天、幺正、图灵等量子科技企业也有很好的合作。

此前,我们已经做了一些前期的原创性研究工作,比如研发了量子卷积神经网络、量子循环神经网络等,前不久还在人工智能领域国际顶刊IEEE TPAMI上发表了相关成果,这些都在为量子计算机落地后的应用做“算法储备”。我们的目标是,一旦量子计算机硬件成熟,就可以第一时间用于海洋计算。

整体来说,量子不只是微观世界的物理规律,更是解决海洋问题、推动产业升级的钥匙。青岛有海、有人才、有产业基础,只要坚持下去,一定能在蓝海逐“量”的赛道上,跑出属于自己的精彩。

培养更多懂海洋的量子人才

记者:除了科研和产业推动,您在量子人才培养方面也做了很多开创性工作。您为什么这么重视本科生的量子教育?在培养“懂量子、懂海洋”的复合型人才方面,您有哪些心得?

顾永建:我常说,量子人才培养要“从娃娃抓起”,但这个“娃娃”不是小学生,而是本科生。2004年我初来海大时,国内还没几所高校给本科生开量子信息课,很多学生考上研究生后,才第一次接触量子,起点就比别人低。我当时就想,要让海大的学生“赢在起跑线上”——从本科生开始学量子,到研究生阶段就能直接做前沿研究。

2006年,我们把“量子信息导论”纳入物理专业本科培养方案,这在国内算是比较早的。我上课有个原则:要努力把艰深的理论讲得通俗易懂、生动有趣,同时又要直面课程中的物理、数学难点,拒绝把课上成“水课”。看到评教系统中学生肯定的话语和真实的情感流露,就会特别有成就感。

2021年,我们又创办了“量子人工智能微专业”,这是个面向全校理工科学生的“跨界”专业。为什么要把量子计算和人工智能结合?我们认为,这两个热门领域的结合将激发出无限的可能,代表着不远将来的最高科技。正如图灵奖获得者、中国科学院院士姚期智所说,人工智能与量子计算机融合发展,将把计算能力推向人类认知的一个极限,量子智能激发的潜能将呈指数级增长。这个微专业只招40人,却有近200人报名,我们通过筛选,留下真正对量子、对人工智能有热情的学生。课程设置上,我们分了三门核心课:第一门是“量子力学与量子信息导论”,用来打基础;第二门是 “深度学习的理论与实践”,学习人工智能;第三门是“量子计算与量子人工智能”,做融合应用。还设置了科技竞赛作为实践环节。最让我感动的是,学生们的学习热情特别高,这门课设在周末开课,下午一连上四节课。几个西海岸校区的学生要坐校车来崂山校区上课,再坐校车回去,却没有一个人迟到、早退。有个学生跟我说:“老师,我以前觉得量子离我很远,现在才知道,它能解决我感兴趣的海洋问题,这种感觉太奇妙了。”

现在我们的学生在全国量子计算各类大赛中表现不俗。在中国计算机学会量子计算编程挑战赛、中国通信学会“悟空杯”量子计算大赛等头部比赛中,海大的学生连年包揽特等奖、一等奖。这些成绩不是靠“刷题”得来的,而是靠“真刀真枪”的实践——用量子算法预测气候变化、用量子神经网络进行图像分类,这都是大赛的比赛项目。

记者:对青岛未来的量子人才培养,您有什么建议?

顾永建:现在量子人才确实很稀缺,尤其是懂应用、懂行业的复合型人才。青岛要发展量子产业,首先要吸引人才、留住人才、培养人才。我的建议有三点:第一,加大对本土高校的支持,对于在量子教育、科研方面有基础的驻青高校,应该给予更多项目、资金支持,让我们能产出更多更好的成果,培养更多懂量子、懂海洋的人才;第二,推动产学研深度融合,让企业参与到人才培养中来——比如让企业工程师来讲实践课,让学生到企业实习,提前适应产业需求;第三,营造良好的学术氛围,多举办量子领域的学术会议、科普活动,让更多人了解量子、热爱量子,吸引外地人才来青发展。

我常跟学生说,科研就像“挖井”,只要认准一个方向,坚持挖下去,总能挖到水。量子产业也是如此,只要青岛坚持特色、久久为功,一定能在这个赛道上成为领跑者。