幽门螺旋杆菌(Hp)是一种螺旋形的细菌,能稳稳“定居”在胃黏膜上,是人类胃里发现的第一种常驻细菌。它的危害已被世界卫生组织列为Ⅰ类致癌物(明确会致癌的物质),全球约一半人感染,我国感染率在50%-60%之间,是需要重视的公共卫生问题。

感染后可能有这些表现

Hp住在胃里可能引发几种常见症状:

- 口臭挥之不去:细菌代谢产生的挥发性硫化物会让嘴里有异味,就算认真刷牙、用漱口水也难消除;

- 消化不良反复出现:比如上腹部隐隐作痛、吃完东西胀得难受、反酸烧心,这些症状会周期性发作;

- 皮肤有异常:部分感染者脸上会出现色素沉着,可能是长期炎症影响了皮肤的血液循环。

主要通过这些途径传染

Hp的传播和日常接触关系很大:

- 口-口传:最常见,比如共用筷子、杯子,或接吻时,唾液里的细菌会传给对方;

- 粪-口传:手接触了带菌的粪便没洗干净就摸嘴、吃东西,容易感染;

- 环境传:被污染的水、餐具也会间接带菌。

一家人里很容易互相传染,尤其是小孩免疫力弱,大人用嘴喂饭、嚼碎食物喂孩子,更容易让孩子感染。

会一步步伤害胃

Hp对胃的损害是渐进的:

- 破坏胃的保护罩:它分泌的尿素酶、细胞毒素会损伤胃黏膜的保护层,让胃失去“防御墙”;

- 增加溃疡风险:既削弱胃的抵抗力,又刺激胃酸分泌,得胃溃疡、十二指肠溃疡的概率比没感染的高3-4倍;

- 可能引发癌前病变:长期感染会让胃黏膜萎缩、变成类似肠黏膜的组织(这是癌前病变),慢慢累积DNA损伤和基因突变,提高胃癌风险。

科学防控这样做

做好以下几点能降低危害:

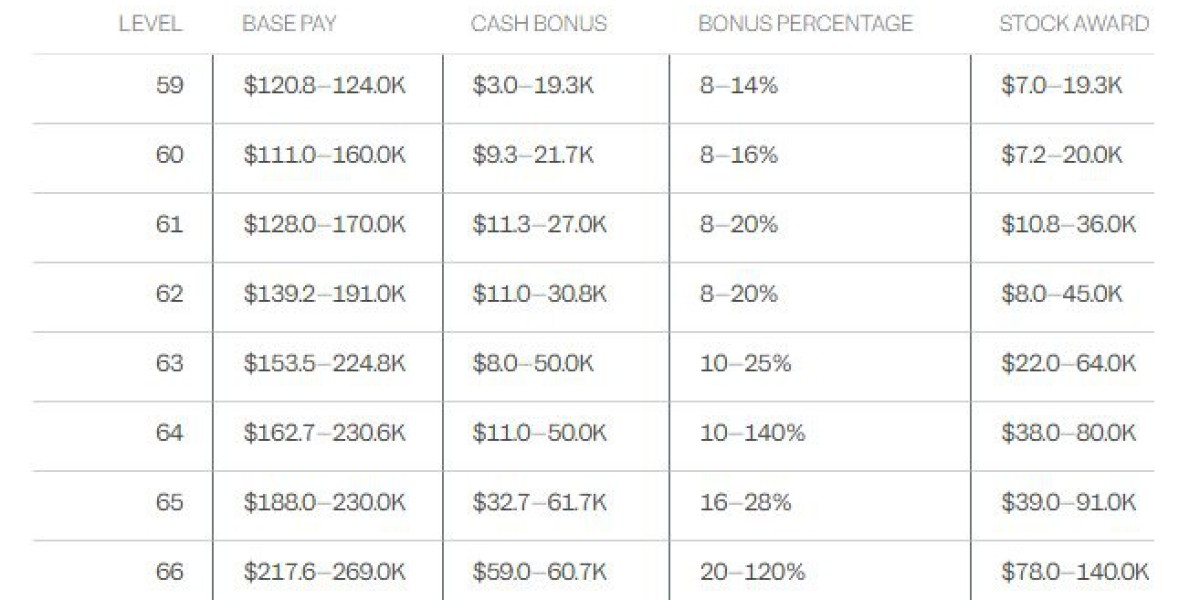

- 精准检测:用碳13/14呼气试验(吹口气就行,无创)或血清抗体检测(抽静脉血),准确率超过95%;

- 规范治疗:按临床指南用四联疗法,医生会根据个人情况调整方案,同时监测细菌耐药性;

- 日常预防:

- 推行分餐制,用公筷公勺,避免唾液交叉;

- 食物要彻底做熟,生肉、生水别吃;

- 注意口腔卫生,每天认真刷牙,每3个月换一次牙刷;

- 家庭成员一起筛查,有感染就一起治,阻断传播链。

这些认知要更新

不是感染了就一定会生病!约80%的感染者可能终身无症状。生病与否和个人基因、细菌毒性、生活环境等多重因素有关。所以发现感染后别慌,先找医生评估,结合症状、胃镜结果等决定是否需要根除,避免过度吃药。

总的来说,幽门螺旋杆菌虽然常见,但并不可怕。关键是要科学对待——早检测、规范治、重预防,同时区分“感染”和“发病”,既不忽视风险,也不盲目恐慌。只要做好这些,就能有效降低它对健康的影响。

责任声明:本文仅为健康科普,内容不构成用药或医疗指南,建议出现健康问题请及时就医。