作者丨任文青

校审丨汪海 排版丨王军

即时零售,这个今年以来突然爆火起来的话题,让很多人一时缓不过神来。

最近很多品牌跟我了解:“任老师,即时零售到底咋回事?跟传统电商有什么不同?要以什么站位应对?”

在我们最近实施的多场品牌高管的培训中,即时零售都是核心议题。

有人说,即时零售的影响力被严重高估了,因为按照突破万亿的规模测算,在中国整体50万亿的社会零售盘子里,即时零售的市场渗透率不到2%。

确实,从规模占比来说,即时零售不大。但判断一件事物的影响,不能只看当下的规模,还要看它是否符合趋势,以及它对既有的模式形成了哪些颠覆和冲击。

我的观点是:即时零售,让我们的手机变成了类似“哆啦A梦的四次元口袋”的东西,满足了我们“现在就要”的需求,这种刻在人性深处的渴望被满足,会让我们的很多消费习惯——“再也回不去了”。

以发展的眼光看问题,随着市场渗透率的不断提高,品类与各种细分场景的精准匹配,以及未来技术发展导致的运营和履约成本下降等,至少对快消品牌来讲,即时零售的影响力不是被高估了,而是被低估了!

品牌仅仅把即时零售看作一个销售渠道是不够的,它对企业产品端的结构性优化、需求侧的捕捉与运营,以及供销链路都有新的要求。

正确理解即时零售,明白这些要求,对理解行业变革方向有重大意义。今天这篇文章,把我的思考分享给你。

满足人性即时需求的接口

今年以来,几大互联网巨头突然在“即时零售”这个领域加大投入,几百亿人民币的补贴就这么烧进去。到底怎么了?它们是疯了吗?

当然不是。

这场由京东、美团、阿里三大平台掀起的“外卖大战”,让默默发展多年的即时零售突然成了行业关注焦点。作为一个新渠道,又被品牌们关注起来。但即时零售,可不仅仅是一个新渠道那么简单,它本质上是对流通结构的重构。

说明白这件事,我们需要从“即时零售”这个概念讲起。

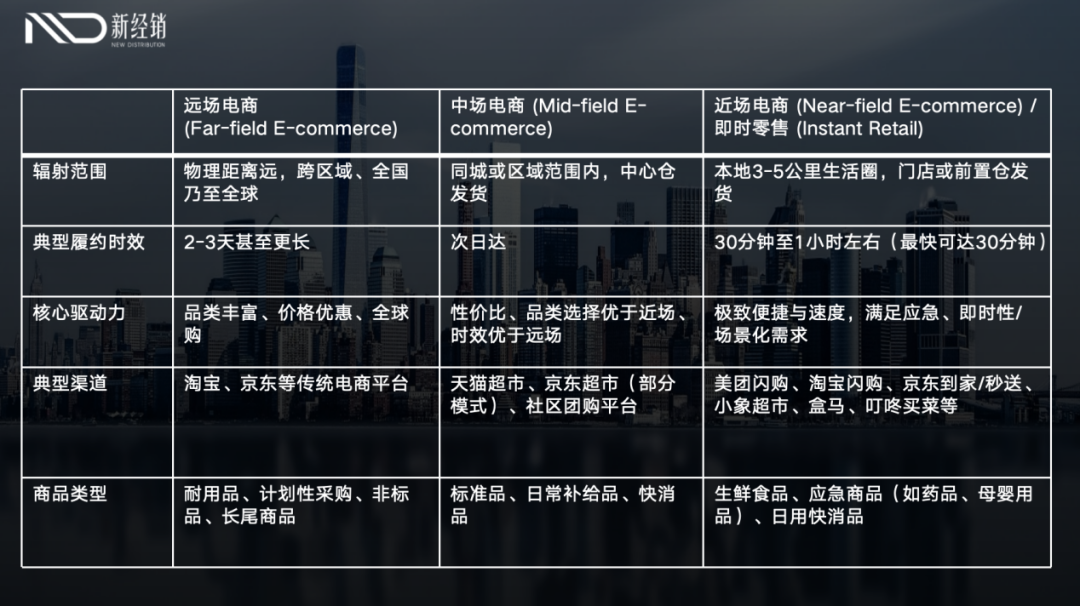

作为一个成熟的行业概念,即时零售是由美团、京东等中国互联网企业在2010年代末期系统性地提出和推广开来的。

即时零售是一个“中国化”的行业表达,但真正的实践先驱其实是亚马逊。

亚马逊在2005年推出的Amazon Prime会员服务,核心承诺就是“两日达”,这重新定义了电商物流的速度标准。之后在2014年推出的Prime Now服务,提供“一小时送达”的生鲜、日用品等,这已经是全球范围内“即时零售”的完整模型了。

亚马逊是这一模式的奠基者,但他们可能更倾向于使用“即时交付”(Instant Delivery)或“按需交付”(On-demand Delivery)这类词汇。亚马逊并未将此上升为主流零售形态,是中国互联网巨头们将其系统化为新的零售范式。

在中国,早期的外卖平台(如美团外卖、饿了么)从送餐延伸到送水果、送药、送鲜花,本质上就是在进行“即时零售”的实践,只是商品品类局限于餐饮及个别领域。

大约从2018年开始,美团将其外卖业务的能力平台化,大力拓展非餐业务,如美团闪购。

在公司的财报、分析师会议和公开演讲中,美团高管(尤其是CEO王兴)开始系统地阐述“即时零售”的概念:一种由消费者即时性需求驱动、依托线下实体供应链、通过即时物流配送方式,在短时间内(通常30分钟至1小时)将商品送达消费者的零售模式。

美团CEO王兴判断,即时零售代表了零售的终局,即“万物到家”。

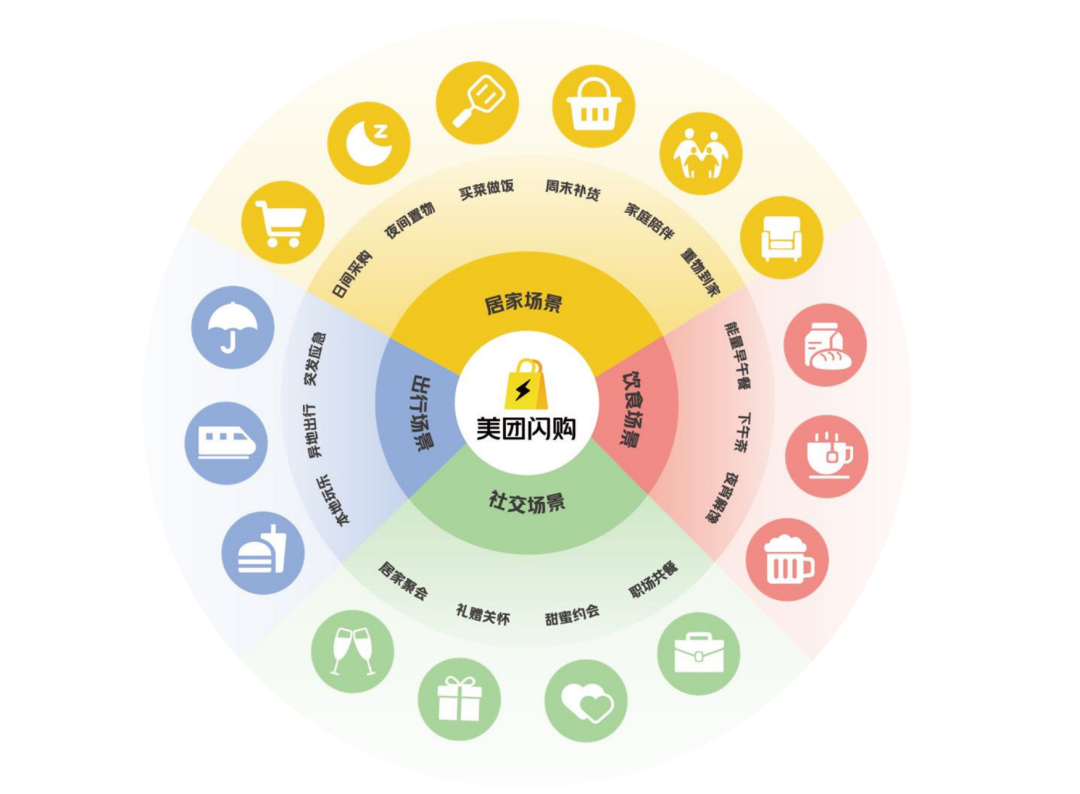

可以说王兴在这点上的判断,是非常有洞见的,只不过“万物到家”,今天看来更准确的说法应该是“万物到手”——除了居家,还有出行、饮食、社交等需求场景,美团在2024年总结了“十六大场景”。

巨头们争抢的,不只是流量,更是“谁能成为用户此刻需求的接口”。

人类对于“延迟满足”天生就感到焦虑和痛苦,我们要的是痛苦立刻消失,欲望立刻被满足。

看过《哆啦A梦》这个经典动画片的人都知道,机器猫可以随时在它的“四次元口袋”里掏出它需要的东西(四次元 = 实物+时间),可以说这是我们渴望需求被立刻满足的终极意向。

“现在就要!”是刻在我们人性深处的四个字。而即时零售,正好满足了这种“即时性渴望”的底层需求。

无需囤货、无需出门

需要的东西手机一搜

下单后30分钟内送达

某种意义上来说,即时零售,让我们的手机变成了“哆啦A梦的四次元口袋”,谁掌握了这个“口袋”,谁就掌握了消费者的即时选择权。

根据商务部国际贸易经济合作研究院报告的数据,2025年即时零售规模将破万亿,2019年到2026年的年均复合增长率将达39%。

这种规模的市场,哪怕它在社零总额中只占个位数的份额,也必然对快消品牌产生巨大影响——而这与快消品的特性又息息相关。

基于场景的供需匹配

互联网电商对传统销售链路产生巨大冲击,但迄今为止,线下渠道仍占快消品70%的份额。

因为总的来讲,相对于3C数码、服装鞋帽等,快消品还是以冲动性、即时性购买为主。

但即时零售30分钟的履约时效,正好覆盖这一类商品。

实体零售是快消品的主要售卖渠道,即时零售在哪些方面对其形成冲击?

第一、大幅减弱实体零售的“选址红利”;

第二、“推荐算法”取代实体店的“陈列价值”;

第三、边缘化实体门店的“客情资源”。

随着即时零售(前置仓)渗透率的提升,越来越多的消费者形成新的消费习惯,越来越多的实体零售将不得不成为“平台节点”,融入这张履约的大网。

作为即时零售的资深用户,我列举几个典型的购物行为。

1. 居家场景,在小象超市或者七鲜,购买面包、鲜奶;

2. 出行场景,在闪电仓下单蓝牙耳机、电脑转换接头;

3. 户外场景,露营聚餐在平台下单饮料、卫生湿巾等。

我们换个视角来看:“四次元口袋”只是一个接口,作为用户,你从“口袋”里拿东西,完全不用考虑后端复杂的链路,因为平台通过强大的线上算法、线下调度能力,完成了供需的匹配。

我在8月新经销大会上分享过一个观点:消费的背后是供给与需求的匹配,价格只是一个维度,完成供给与需求高效、精准匹配才是关键。

这是即时零售如此快速增长的重要原因,也是品牌们一定不能忽视的理由。

但必须意识到:即时零售不是电商的“加速版”,也不是实体零售的“外卖版”,它把电商的数字化交易与线下零售的即时履约结合起来,既重构了需求侧选择机制,也重构了供给侧履约机制。

举个例子,传统电商是无限货架,但即时零售是有限货架,而且流量端的运营和供给的履约是割裂的。

归类到即时零售渠道的包括小象、朴朴、七鲜、盒马等系统(有的是纯前置仓,有的是仓店一体),以及各种实体店的O2O上翻,当然还有过去几年快速发展的各种类型的闪电仓。

所有这些店,有的是品牌直营,有的是经销商供货,有的是市场上的流货,品牌如果不能做到供给端的梳理整合,让自己在选品、推广上能形成联动,就很难实现在这个渠道的规模性增长,形成对竞品的竞争优势。

品牌商怎么办?

最近与一些品牌交流,我们发现,一些品牌还在寻求对这个渠道的全新理解,一些品牌已经从认知和组织上都全面更新了自己的操作。

品牌商到底如何应对?下面我从即时零售作为新渠道和作为系统重构者这两个层次分享我的观点。

第一个层面,即时零售作为新渠道。

传统链路是推式的:工厂→ 仓 → 经销商 → 门店 → 用户

即时零售的链路是拉式的:用户点击→ 骑手配送 → 完成交付

你上什么品?要布局哪些店(仓)?如何让用户选择你?又通过什么方式完成商品的流动和交付?品牌商要有几个思维转变:

1. 在产品上,要从“我能供什么”,转向思考“用户此刻要什么”。

传统品牌的成功逻辑是“铺货”,但即时零售不讲通路深度,而讲即时性供需适配。

在“铺货广度”与“渠道通路”的逻辑下,商品设计以生产端为中心(利于工厂生产),但问题是SKU多且冗余,未必适配即时场景。

现在要以即时场景适配、平台算法匹配为核心,设计“算法友好型”SKU:轻便、小规格、高复购、易配送。

2. 在需求的捕捉上,从“我推你买”,转向“我懂你要”。

传统方式,依靠线下广告、渠道压货、人海战术引导消费,讲求“动销力度”而非“需求匹配”,营销预算偏重投放,而非转化闭环。

即时零售,是消费者主动搜索+平台推荐,因此品牌必须与平台算法共建内容策略与流量协同:不再只投曝光,而要精细化运作“关键词、评价、凑单、满减、搜索推荐”,强调“场景语言 + 用户情绪”的转化。

3. 在销售链路上,从强调“发货完成”,转向“履约完成”。

某品牌表示,过去即时零售在KA或电商部门,但是现在独立出一个专门的部门。不仅如此,他们没有采用传统经销商,而是专门组织了即时零售适配的经销商来操作。

这是非常正确的做法。

即时零售的逻辑、节奏、数据颗粒度,完全不同于传统电商或KA,从发展趋势看,品牌成立独立团队,主导跨部门协作,以履约驱动为核心,形成“供需一体”闭环是必然动作。

第二个层面,即时零售作为系统重构者。

在8月发布的《中国快消品产供销变革白皮书》中我们提到:品牌与零售的博弈仍在继续,平台成为“第三种秩序力量”。

事实上,如果没有即时零售的发展,所谓“第三种秩序力量”可能就不成立。

算法+流量分配,让价格透明、挤压品牌利润空间。流量推荐机制下,“爆款”甚至取代“品牌”成为消费者决策依据。面对这样的趋势,建议品牌商强化以下三个方面的行动:

1. 产品力升级:持续创新、做差异化,避免沦为“爆款复制品”;

2. 数据力建设:自建消费者数据体系,做出“消费者洞察”而不仅是“平台洞察”;

3. 组织力重构:从传统销售型组织转向“产品+数据+营销”融合型组织。

写在最后

对于本文内容,有人可能认为过于夸大和极端了。即时零售无论怎么发展,也只是品牌商众多渠道中的一个。

确实如此。

但我想说,越是极端的越是深刻的。当下的零售变革要求品牌在众多层面脱离过去惯性的思考,应对变化品牌要调的不只是商品规格,更是产业角色定位和组织逻辑。

不妨把即时零售,当做深刻理解行业变革最强烈的一个信号:

理解即时零售,把它当做适配全新消费逻辑下,倒逼自己重新思考产品设计、渠道布局与履约机制的契机。