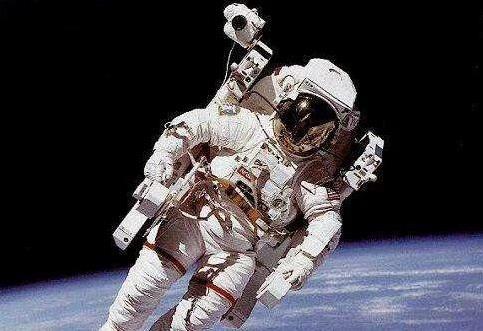

宇航员在太空出舱,稍不留神就可能飘走!安全绳和喷气座椅是他们的“救命稻草”,但真要出了意外,飞船还得变轨去捞人。这事儿听起来刺激,但背后全是硬核的安全设计。

太空行走可不是闹着玩的。宇航员出舱前,第一件事就是把安全绳挂上。腰间那根暗红色的绳子,牢牢拴在飞船上,像登山者攀岩时用的保护绳。飞船外壳上全是专门设计的挂钩,从头到尾围了一圈,方便宇航员随时固定自己。忘了挂绳?那可真是要命的失误,一不小心就得在太空里“自由漂浮”了。

安全绳用起来简单,成本也低。只要在飞船附近干活,这根绳子就能保命。宇航员抓着扶手,慢慢挪动,绳子始终拴着,稳稳当当。NASA的数据显示,过去几十年,太空行走超过200次,安全绳从没掉过链子,堪称“太空生命线”。

不过,安全绳也有局限。绳子长度有限,活动范围小,干活只能贴着飞船。如果要飞远点,比如去检修另一艘飞船,安全绳就没辙了。这时候,喷气座椅就派上用场了。这玩意儿看着像科幻片里的装备,靠高压氮气推动,能让宇航员在太空里“飞”来“飞”去。

喷气座椅听着酷炫,但用起来有讲究。NASA测试的版本,靠氮气喷射提供动力,最大活动范围能到几十米。可氮气一用完,或者设备出点小故障,宇航员就得傻眼了。2013年,意大利宇航员帕尔米塔诺在国际空间站维修时,头盔漏水,差点窒息,幸好安全绳拉着他,赶紧被队友拽回舱里。这事儿提醒大家,喷气座椅再好,也得有后备方案。

说到极端情况,电影《火星救援》里有个经典桥段。主角马特在太空里没法跟飞船对接,情急之下割破手套,用宇航服里的气体喷射推动自己靠近飞船。这招看着冒险,其实有科学依据。宇航服里的氧气压力能短暂提供推力,但时间顶多几秒,气体一空,人就没招了。更别提失压后,身体只能撑十几秒,太考验胆量和运气了。

安全绳和喷气座椅,各有各的用处。安全绳稳,适合近距离作业;喷气座椅灵活,能飞远点,但得小心设备故障。NASA统计过,国际空间站的太空行走任务中,80%靠安全绳,20%用喷气装置。两种方案搭配,最大程度保住宇航员的命。

中国空间站的宇航员也有一套自己的安全“秘籍”。2021年,神舟十二号任务中,航天员刘伯明和聂海胜出舱时,用的就是安全绳加机械臂的组合。机械臂像个大号“抓娃娃机”,能把宇航员送到指定位置,安全绳再牢牢拴住,稳得一批。中国航天这几年突飞猛进,安全设计一点不输国外,国际上都点赞。

太空行走的风险,普通人可能觉得离自己很远。可换个角度想想,宇航员在真空环境里干活,就像我们在家修水管、爬梯子,安全第一,工具得用对。中国航天员每次出舱,都带着国家的骄傲,步步小心,也让全世界看到咱们的实力。