最近,NASA公开的一组数据引发全球关注。科学家发现,月球正以每年1.5英寸(约3.8厘米)的速度逐渐远离地球。这一现象并非捕风捉影,而是经过几十年高精度激光测距实验后得到的结论。

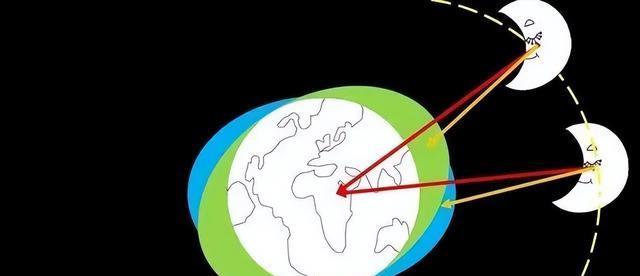

激光测距的原理很简单。宇航员在月球表面安置了反射镜,地球上的科学家向其发射激光,然后通过计算激光往返所用的时间,精准测出地月距离。长期观测显示,月球的轨道并不是固定不变的圆,而是有轻微波动。

平均来说,月球距离地球约23.9万英里(38.5万公里),但在月球绕地一圈的过程中,这个距离会出现1.24万英里(2万公里)的波动。也正因如此,偶尔我们会看到比平时更大的“超级月亮”,让不少天文爱好者兴奋不已。

地球与月球的“拉锯战”

或许有人会说,月球怎么会自己“逃跑”?其实,这一切都和潮汐力有关。地球和月球之间的引力并不均匀,靠近月球的一侧受到的吸引更强,形成了指向月球的海水“隆起”。与此同时,地球背离月球的一侧也会形成另一处海水的“鼓包”。正是由于地球自转,这两个隆起并不会完全对准月球,而是稍微领先了一点。

这种偏移带来一个有趣的现象。海水的隆起对月球产生向前的拉力,像是在推着月球往前“走”。长期累积下来,月球的轨道半径就不断增大,逐渐远离地球。科学家用动量守恒定律解释:地球让月球“加速”的同时,自己的自转变慢了,地球的一天也变得更长。

从另一个角度看,这种变化其实微乎其微。1.5英寸的年增量,相比38.4万公里的地月距离,只是0.00000001%的比例。哪怕未来几百万年,地球上的潮汐、日食以及24小时制的昼夜循环都不会发生剧烈改变。

地球与月球的往昔与未来

或许有人会质疑,月球一直都这么远吗?其实不然。追溯到45亿年前,地球和一颗火星大小的天体猛烈相撞,月球因此诞生。

当时的月球距离地球远比现在要近得多,夜空中的月亮也远比今天更大更亮。古生物学家通过分析7千万年前贝壳化石的生长纹路发现,那时地球的一天仅有23.5小时,和今天的24小时相比明显更短。

有人担心,既然月球在逐渐远离,未来会不会彻底摆脱地球的引力?理论上讲,若给足够的时间,地球自转最终会与月球的公转周期同步,地球上的一天将变得和月球绕地球一圈时间一样长,形成所谓的“潮汐锁定”状态。到那时,地球上只会有一面能够看到月球。

但现实并非如此简单。科学界普遍认为,大约10亿年后,太阳会变得更明亮,地球上的海洋可能会被蒸发殆尽。没有了液态水,潮汐力效应将大幅减弱,月球远离的进程也会戛然而止。更遥远的未来,太阳膨胀为红巨星,地球和月球都可能被彻底吞噬。

月球远离地球真的值得担忧吗?

对于月球离地球越来越远,舆论场上有不少声音。有观点认为,这种变化会带来灾难性后果,比如地球自转减慢导致生活秩序混乱,或者影响生态系统的稳定。但从目前观测到的数据来看,这一过程极其缓慢,影响远没有想象中那么剧烈。

也有人提出,月球远离会不会影响日食和潮汐?答案是,会有影响,但短期内完全可以忽略。科学家预计,未来数百万年内,地月系统的这些自然现象依然会持续。人类完全可以安心享受月亮带来的美景和潮汐带来的大自然奇观。

科学数据与认知误区

NASA等权威机构的长期观测为我们认识地月关系提供坚实基础。专业天体物理学者指出,地球与月球的“分离”是自然演化的必然结果,并非人类活动直接导致。短期内,无需担心地月距离变化对日常生活的影响。

不少公众容易把月球远离与人类社会危机画上等号,实际上,这更多是一种误解。一切数据和结论都指向同一个事实:地月系统的演变,是一个极其缓慢且平稳的过程。

月球“加速逃离”地球的现象,固然充满神秘感,但在权威数据和科学解释面前,一切都显得合情合理。面对未知,人类的好奇心永远不会停止,而科学的探索也将持续为我们揭开宇宙的更多秘密。

编辑:陈方