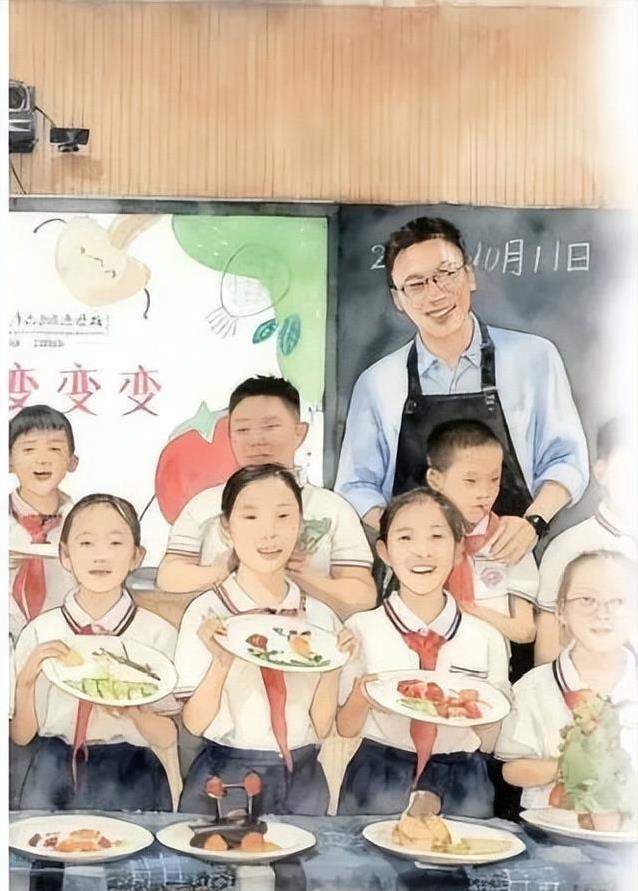

王建新站在西藏昌都市丁青县桑多乡小学的讲台上,手里拿着一张卡若遗址的文物图片,笑着对孩子们说:“你们看,这瓷器上的纹路,像不像村口那条小河的波纹?”孩子们瞪大眼睛,争先恐后地凑上前,盯着图片细看,教室里充满了好奇的笑声。这位来自天津的美术老师,把远方的文化和历史带进了高原小学的课堂,用画笔和故事点亮了孩子们的眼睛。

王建新是天津师范大学北辰实验学校的美术老师,今年他主动请缨,加入了“津石榴”西部支教团,来到雪域高原的丁青县教书。他为什么要来?因为他觉得,教育不只是教知识,更是让孩子们看到更大的世界。他把昌都市附近的卡若遗址照片带进课堂,让孩子们认识“家门口”的历史。孩子们一边看文物图片,一边听他讲古代人怎么烧制瓷器,眼睛亮得像夜空里的星星。

课堂上,王建新从不照本宣科。他会指着卡若遗址的陶罐说:“这罐子可是几千年前的‘饭碗’,你们说,古人是不是也跟咱们一样,爱吃热乎饭?”孩子们哈哈笑,觉得历史不再是书本上的枯燥文字,而是活生生的故事。他用这样的方式,把美育和思政教育结合在一起,让孩子们在画画中了解家乡的文化,懂得爱护自己的根。

回想2010年,王建新刚从师范院校毕业。那时候,他完全可以留在城里教书,条件好,生活也方便。可他偏偏选了天津北辰区双口镇线河小学,那是一所乡村学校,条件简陋,连个像样的画室都没有。他不嫌弃,带着学生到田间地头画画。麦苗刚冒芽,他就让孩子们蹲在田埂上,用画笔把绿色涂在纸上。废纸箱、枯树枝,在他和学生手里变成了彩色灯笼和稻草人,装点着简朴的教室。

在乡村教书的11年,王建新一直琢磨怎么让乡土文化走进孩子们的世界。他成立了“北辰农民画工作室”,教孩子们剪窗花、画农忙场景。从怎么握剪刀到怎么勾勒线条,他都手把手地教。孩子们画得越来越好,有的还在市里比赛拿了奖。可王建新最开心的,不是奖状,而是孩子们送的贺卡,上面画满了笑脸,还有歪歪扭扭的字:“老师,谢谢你!”他常说:“看到孩子们眼里有光,我觉得一切都值了。”

王建新还喜欢带孩子们去博物馆。他带学生走进天津博物馆,画革命文物;去平津战役纪念馆,讲英雄故事。有个孩子画了“长征路上的小战士”,画完后拉着他的手说:“老师,我知道长征有多苦了,我也要像小战士一样勇敢。”听到这话,王建新心里暖暖的。他知道,孩子们不只学会了画画,还在心里种下了一颗爱国的种子。

在西藏的课堂上,王建新延续了这样的教育方式。他不仅教孩子们画卡若遗址的文物,还讲这些文物背后的故事。比如,一个陶罐可能装过古代人的粮食,一个花纹可能代表了古人的祝福。孩子们听着听着,就对家乡的历史产生了兴趣。有一个小男孩画完一张陶罐后,跑回家问爷爷:“咱们村以前是不是也用这样的罐子?”王建新听了这话,觉得自己的努力没白费。

王建新的教学方式,总能让孩子们觉得有趣。他会说:“你们画的线条,就像给文物讲故事,画得好,故事就更生动!”孩子们一听,干劲十足,画得格外认真。他还鼓励孩子们把自己的想法画出来,比如画画家乡的雪山、草原。有一幅画上,一个女孩画了雪山下的一只小羊,旁边还写了一句:“我的家乡真美!”王建新把这幅画贴在教室墙上,逢人就夸。

王建新的故事,让人想起家里的老教师。他们用最简单的方法,教给孩子最珍贵的东西。他在课堂上不只教画画,还教孩子们热爱家乡、勇敢追梦。他用画笔告诉孩子们,历史是活的,文化是自己的。这样的教育,像一颗种子,慢慢在孩子们心里生根发芽。

数据也能说明他的努力。过去11年,他在天津的乡村学校培养了上百名学生,其中30多人次在市级美术比赛中获奖。在西藏支教的这半年,他已经带着40多个孩子完成了50多幅画,内容全是家乡的文物和风景。这些画被学校贴在墙上,成了桑多乡小学的一道风景线。昌都市教育局还特意表扬了他的教学方式,说他让孩子们“用画笔讲出了家乡的故事”。

这样的故事,总能让人心里一暖。你有没有遇到过像王建新这样的老师?他们或许不善言辞,却用行动改变着孩子的未来。教育的力量,就是这么简单又伟大。你觉得,王建新的故事能给咱们带来什么启发?