当满减券的硝烟渐渐散去,当“ 30 分钟送达”成为标配,战场已经从线上的折扣和速度比拼,延伸到了线下新赛道。

美团与京东将目光投向了“食堂 + 厨房”的新模式。外卖平台开始进行了一场“谁能让每一份外卖更安全、更透明、更让人安心” 的博弈。

一场围绕食品安全、供应链效率与用户信任的较量,正拉开序幕。

京东美团齐出手

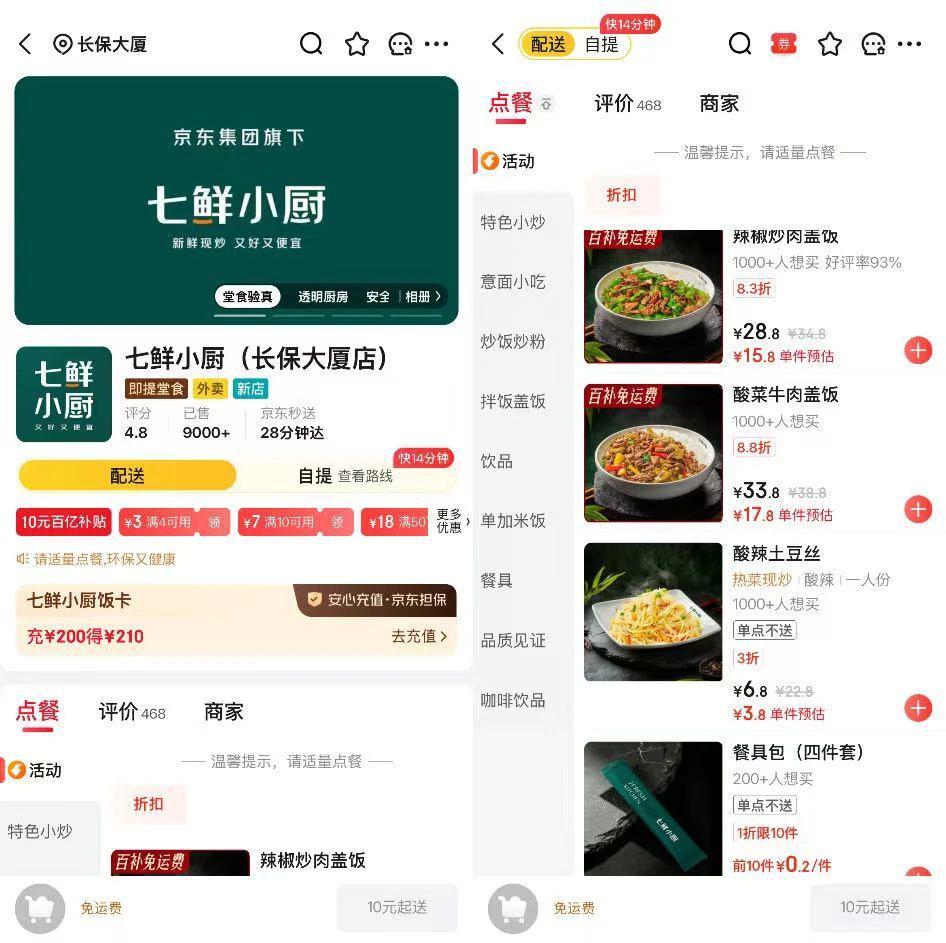

7 月 20 日,京东“七鲜小厨”北京首店开业,打出“自营化”招牌,菜品也以大众口味为主,价格也相对便宜实惠。

图片源自京东

“七鲜小厨”不设堂食座位,专注“外卖 + 自提”,以玻璃明档展示厨师全程操作;更以 10 亿资金招募“菜品合伙人”,要求合作者按京东配方制作,承诺保底收入与销量分成,并计划 3 年内开出 1 万家店。

从食材采购到制作流程,全由京东自营把控,堪称“自己当老板的透明厨房”。

而这一模式不足为奇。

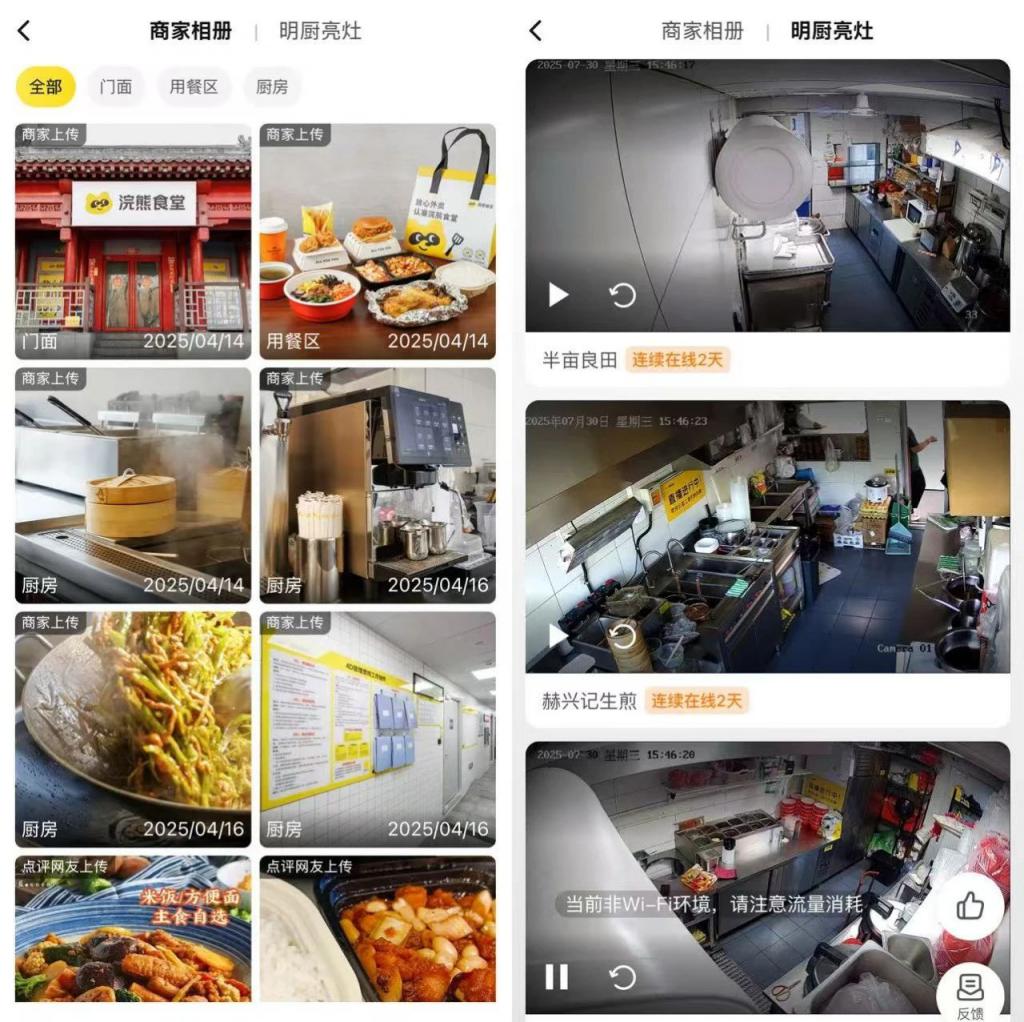

早在 2024 年 12 月,美团就已经在北京开起了第一家“浣熊食堂”,目前已运营了 10 家门店,超过 100 个餐饮商家加入。

不同于传统外卖店的单打独斗,美团以“纯外卖档口聚合”为核心。

邀请多个商家入驻共用场地,统一共享供应链资源;平台包揽卫生管理、食材把控与推广服务;通过“源头可溯 + 安全可视”机制,让消费者能清晰查询每道菜的食材来源与制作过程。

图片源自美团

尽管选择的路径大相径庭,京东深耕自营把控,美团则以平台聚合为核心,但这两种新业态的内核目标却高度契合。

均是想通过压缩成本、锁定实惠价格、严守安全底线,最终让消费者能吃上既干净放心,又消费得起的外卖。

从网友质疑到模式破局

这种模式创新的背后,其实是外卖行业长期以来攒下的一堆老问题。而这些问题中,最让消费者揪心的莫过于食品安全。

近年来,网友对这一点的担忧从未停歇。比如藏身居民楼的小作坊卫生堪忧;食材来源不明的”黑外卖”屡被曝光;出了问题平台与商家的互相甩锅……

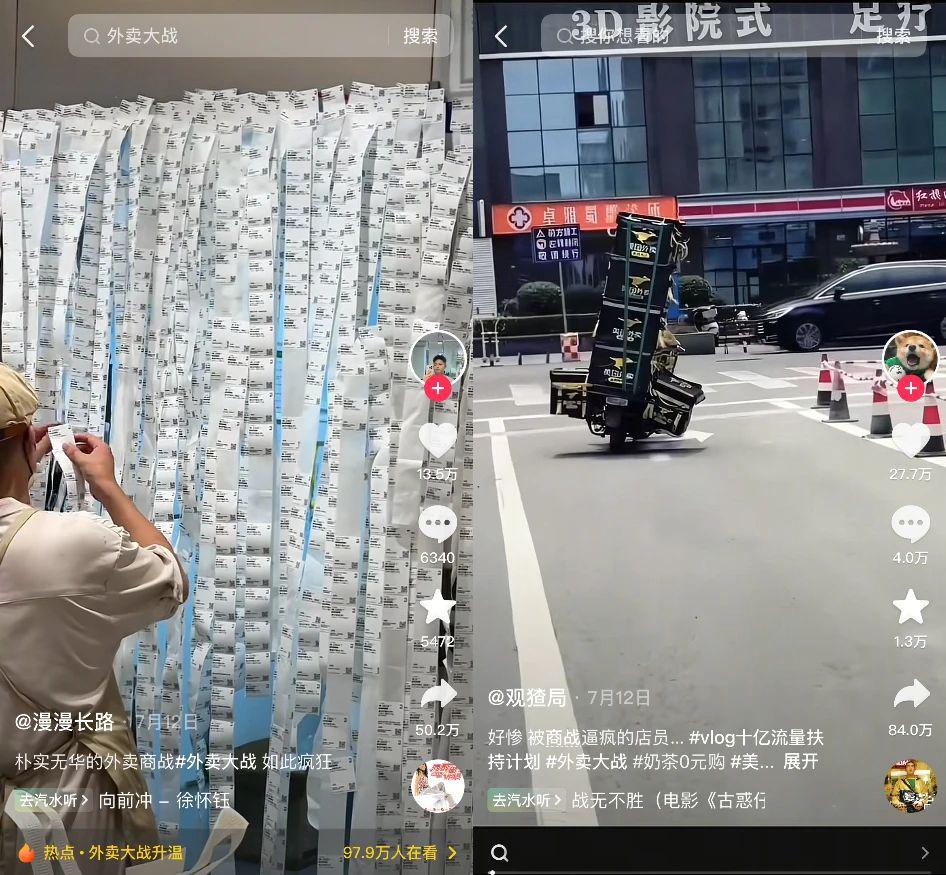

图片源自抖音

“后厨是不是垃圾堆”、“食材有没有过期”等疑问,成了社交媒体上的高频讨论。

“食堂 + 厨房”模式恰好直击这些痛点。

美团的 24 小时后厨直播,把大厨配方现炒现做的全程晒在镜头下,京东的透明明档则让食材处理过程一览无余。

二者共同发力,不仅让后厨操作从隐秘角落变成阳光工程,更回应了消费者对预制菜和黑作坊的焦虑。

这种变革,本质上是对网友吃得放心诉求的回应。当厨房看得见、食材查得清成为常态,消费者的顾虑自然随之消散。

从抢时效到赢心智

若将视线拉长,这场新模式之争,实则是外卖平台商战的必然升级。

前一阵的外卖大战,聚焦于速度与补贴。满减券、折扣红包满天飞,配送时间从 1 小时压缩到 30 分钟,本质是通过“性价比 + 便捷性”抢夺市场份额。

但当速度与补贴触达天花板,用户需求早已从吃得快转向吃得好。对安全、品质的追求,成了新的竞争高地。

如今美团与京东的布局,正是对这一需求的精准卡位。

通过解决用户最关心的安全问题,深化靠谱认知,最终俘获用户心智。

但也有一些问题随之浮出水面。

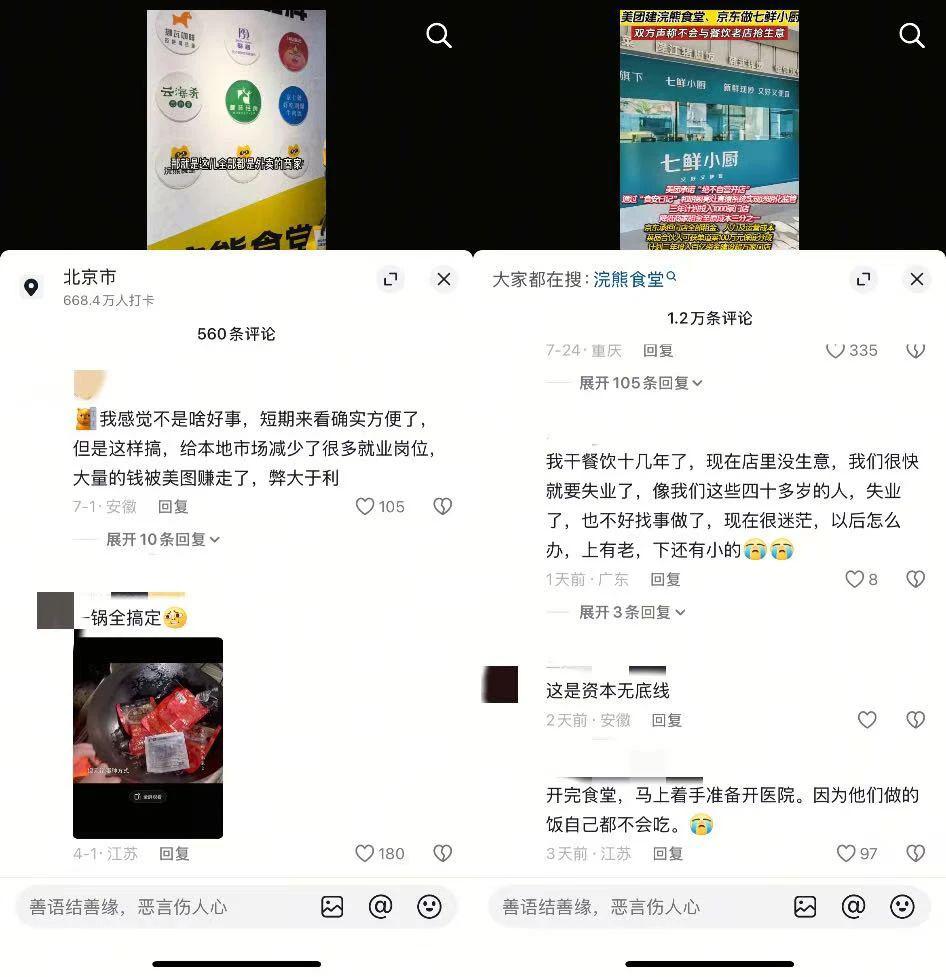

美团京东的新模式兴起,既压缩小餐馆岗位,也挤压客单价 15-20 元的小微餐饮。正如评论里餐饮人感叹“四十多岁失业难找活”,那些没品牌、缺特色、利润薄的小餐饮店,生存压力堪忧。

结语

这场从拼配送到拼信任的商战,或许比以往任何时候都更贴近行业本质。毕竟,能让用户安心的平台,才能在长跑中笑到最后。

而那些关于小餐馆生存、从业者生计的讨论也在提醒着这场升级:在追求效率与规模的同时,如何兼顾行业生态的温度,才是更长远的考题。