瑶族女孩谭凌薇攥着铅笔,小脸皱成一团,对着练习本上的“别”字叹气:“老师,这字我老写不好!”黄冬妹笑着蹲下来,握住她的小手,一笔一画教:“先写个‘口’,再加个‘力’,字就稳当了,试试看!”旁边的教室里,黄翠春带着学生围成圈,捧着语文课本讲《花的学校》。她读到“湿润的东风走过荒野,在竹林中吹着口笛”,停下来问:“东风吹口笛,啥样啊?谁来形容下?”孩子们七嘴八舌,课堂热闹得像过节。

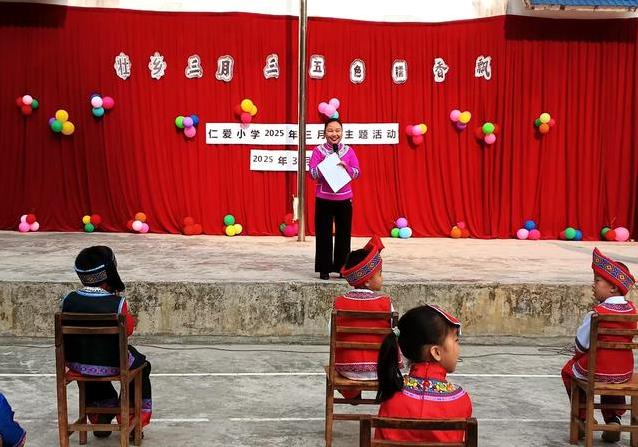

这就是德保县东凌镇甘必村仁爱小学的日常。这所深山里的学校,87%的学生是瑶族孩子。黄翠春和黄冬妹这对姐妹花,在这儿教书27年,把青春都给了这片瑶寨。学校不大,却装着她们对孩子们的满腔心血。

黄氏姐妹的教师路,离不开爸妈的影响。她们的父母黄金宜和韦秋月,也是仁爱小学的老师。几十年前,爸妈在土坯房里教书,家里穷得叮当响,还常接济贫困学生。黄冬妹小时候常听妈妈说:“学了师范,就得回乡教书,帮家乡的孩子。”爸妈省吃俭用,把粮食留给学生,自己啃苞谷饭。这份心,深深印在姐妹俩心里,成了她们从教的起点。

1998年,黄冬妹从师范毕业,实习时学生哭着不让她走。她回到仁爱小学,接过爸妈的接力棒,开始教书。那时候,学校条件差,课桌摇摇晃晃,她却干得带劲。2018年,她考上正式教师,站稳了讲台。妹妹黄翠春呢?她在外面闯了8年后,2006年回乡探亲,看到学校缺老师,心一横,辞了外面的工作,回来教书。2019年,她以全县第一的成绩考上编制,成了学生口中的“万能老师”。

姐妹俩教书,像对待自家孩子一样用心。瑶族学生基础参差不齐,她们就一对一辅导,谁不会就手把手教。课外活动也不少,山歌比赛、运动会,校园里笑声不断。黄翠春说:“孩子开心,学得才好。”她们还组织游戏、文艺表演,让山里的校园跟城里一样热闹。

“控辍保学”是件头疼的事,不少家长觉得读书没用,想让孩子早点出去干活。姐妹俩不怕麻烦,挨家挨户跑。遇到穷得揭不开锅的家庭,她们帮着找资助;碰到“重男轻女”的家长,她们就拿自己举例子,苦口婆心劝。一次,村里有个女孩差点辍学嫁人,黄翠春跑了三次,劝家长:“给孩子个机会,读书能改变命运!”现在,那女孩成绩稳居前十,家长逢人就夸。

有个男孩讨厌上学,黄冬妹放学后陪他补课,还带他玩游戏、参加活动。慢慢地,男孩爱上了学校,每天早早到教室。这样的故事,姐妹俩经历过不少。她们说:“孩子的事,再小也是大事。”

姐妹俩配合得像双人舞,姐姐管教学,妹妹抓活动,学校从破旧小院变成了窗明几净的新校园。村里的风气也变了。以前,家长觉得“女娃读书没用”,现在却主动送孩子上学。开学季,学校门口总有家长来感谢,送点自家种的菜,笑得合不拢嘴。

她们的努力,换来了满满的荣誉。抽屉里,“优秀教师”“师德标兵”证书摞得厚厚的。每张证书背后,都是她们的汗水和心血。黄冬妹说:“看着孩子考上好学校,我们就觉得值了。”

从爸妈到姐妹俩,两代人守着仁爱小学,守着瑶寨的孩子。他们不图名利,只想让每个孩子有书读、有出路。黄翠春常说:“教书就像种树,种下去,总会开花。”她们的坚持,让山里的孩子看到了更大的世界。

姐妹俩的故事,像一盏灯,照亮了瑶寨的未来。她们的付出,不仅让孩子们有了知识,也让村里人对教育有了新看法。如今,仁爱小学的课堂上,孩子们眼里有光,家长心里有希望。这份希望,离不开黄氏姐妹的坚守。