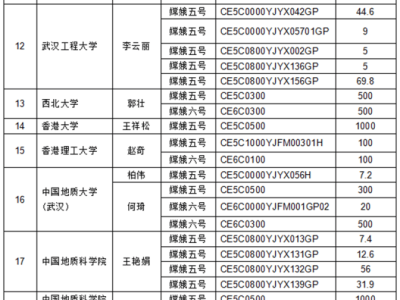

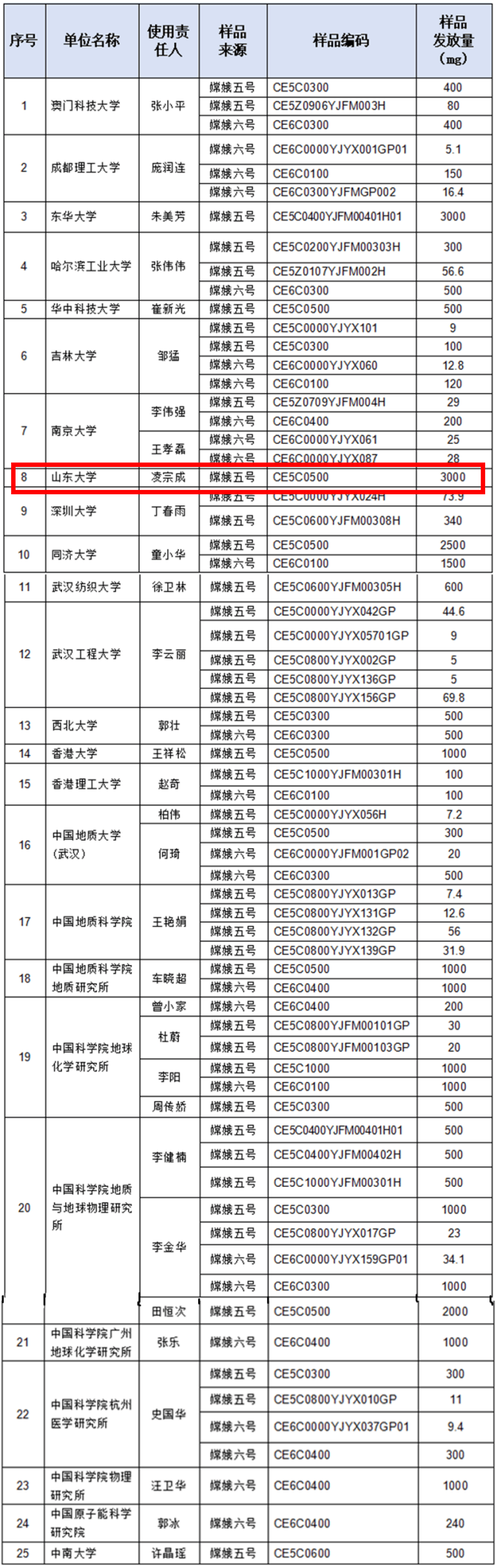

中国探月工程近日宣布,国家航天局已正式批准向全国范围内的25家科研机构分发第九批月球科研样品。此次批准通过的申请共计67份,涉及32名使用责任人,发放的样品总量达到了30881.8毫克。

值得注意的是,山东大学再次名列分发名单之中,这是该校自2021年首次获得研究样本后的第四次入选。从近期发布的全球首个“月球镁环检测报告”,到如今再次获得月球科研样品,山东大学的参与无疑为中国探月工程的样本研究体系增添了新的力量。

回顾历史,山东大学在2021年首次获得月球科研样品时,凌宗成教授便是负责该项目的责任人。此后,在2022年的第五批样品发放中,山大再次入选,此次的使用责任人除了凌宗成教授外,还有付晓辉。到了2024年,第七批嫦娥五号月球科研样品发放时,山东大学第三次上榜,使用责任人换成了曾小家。而在今年的第九批样品发放中,凌宗成教授第三次成为了使用月球科研样品的责任人。

凌宗成教授是山东大学行星科学团队的课题组长,他的研究领域涵盖了行星光谱学和行星物质科学等多个方面。他长期致力于月球与行星科学的研究,带领山大行星科学团队深度参与了我国的“嫦娥”探月工程和“天问”行星探测工程等国家重大深空探测任务。凌教授不仅在科研上取得了丰硕的成果,还在多个国家级项目中担任重要职务。

山东大学的行星科学团队在凌宗成教授的带领下,深入参与了国家的重大深空探测任务。团队以行星遥感与光谱学为主要研究方向,通过对国内外行星探测数据,尤其是我国自主返回的遥感和就位探测数据的分析,解译行星物质成分分布和地质演化规律。他们利用各种高精尖实验设备分析陨石和返回样品,取得了一系列具有原创性的研究成果。

就在今年7月,山东大学空间科学与技术学院行星科学团队牵头完成并发布了全球首个“月球镁环检测报告”。该报告在国际学术期刊《通讯-地球与环境》上发表,引起了广泛的关注。研究团队通过对返回样品的精细分析,发现所谓的“镁环”物质主要由斜长石和低钙辉石构成的亚铁苏长岩组成。这一发现为研究月球深部物质的翻涌、混合和冷却过程提供了直接证据。

研究还发现,这种矿物组合与月球南极-艾肯盆地的早期撞击熔融岩的成分存在显著差异,并且与月球正面的成分(如嫦娥五号样本)也截然不同。这份“月背检测报告”不仅是首份对SPA镁环矿物组成的实物研究成果,也是人类首次以实物样品为基准验证月球卫星数据的尝试。这一成果无疑为月球演化研究提供了新的视角和证据。