成都街头巷尾,牛肉馆的招牌随处可见,空气里都飘着牛肉香。随便走进一条小巷,保准能撞见一家不起眼的小店,门口挤满了人,筷子翻飞,碗碟叮当。成都人爱吃牛肉,这不是吹牛,是真真切切的生活日常。

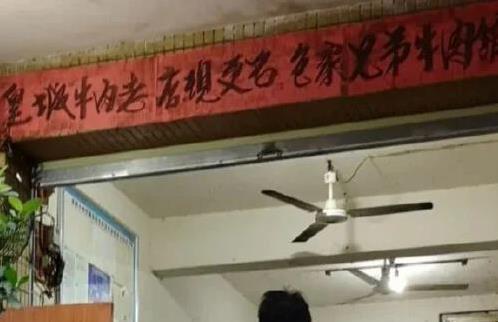

牛肉馆在成都多得像路边的梧桐树,家家有绝活,家家有老客。有的店看着破旧,招牌上的字都快掉光了,可生意照样火爆。包家巷里那家皇城牛肉老店就是活例子,开了三十多年,周围的街坊邻居提着饭盒来,眼睛都不用睁就能找到门。店面不大,桌子板凳挤得满满当当,熟客一坐下,老板就知道要点啥,新客却得自己摸索,点慢了老板直接甩菜上桌,效率高得让人有点懵。

中秋节的时候,成都的牛肉热潮更是一发不可收拾。牛肉节这几天,街上人山人海,牛肉馆的生意比平时翻了好几倍。2024年的牛肉节,官方统计全市牛肉消费量比平时多了三成,单是包家巷那家老店,一天就卖出了上千份牛肉菜。来吃的人不光是本地人,还有慕名而来的外地游客,个个吃得满嘴油光,竖着大拇指说好吃。

走进皇城牛肉老店,点菜简单粗暴。两个人来,老板麻利地给你上两菜一汤:一份粉蒸牛肉,一份萝卜烧牛肉,再加一碗牛杂汤。三四个人吃?再加盘凉拌牛肉,量大管饱,吃完保准肚子圆滚滚。熟客更省事,往那儿一坐,喊个“老样子”,老板心领神会,菜马上就端上来。店里没菜单,也没服务员笑脸相迎,全凭老板的火眼金睛和多年默契。

粉蒸牛肉是这家店的招牌,牛肉炖得软烂,入口即化,裹着米粉的香气,吃一口满嘴留香。青椒炒牛肉也好吃,辣椒的脆爽配上牛肉的嫩滑,米饭都能多吃两碗。胡椒牛肉花更绝,麻辣鲜香,成都人一口下去直呼过瘾。有人说这家店的菜偶尔不稳定,可回头客还是络绎不绝,毕竟这味道在成都吃货心里,那就是“家”的感觉。

为啥这家店能火三十多年?答案藏在细节里。牛肉选的是本地黄牛,肉质紧实又鲜嫩,切块大小刚好,火候拿捏得精准。店里用的调料也讲究,辣椒是四川本地的二荆条,香得正宗。老板炒菜的手艺是祖传的,三十年没变过,街坊邻居吃惯了这口味,换了别人还真不行。2023年成都市餐饮协会的数据显示,像这样的老字号牛肉馆,全市有近200家,每年为成都餐饮业贡献了超过10亿元的收入。

牛肉节期间,皇城牛肉老店更是忙得脚不沾地。早上六点开门,晚上十点打烊,厨房里热气腾腾,锅铲声没停过。老板说,节日期间一天要用掉几百斤牛肉,光是牛杂汤的汤底,就得熬上整整一夜。来吃的人里有老有少,有本地的也有外地的,大家挤在小桌子旁,聊着天,吃着菜,气氛热闹得像过年。

这家店的环境,说实话,谈不上高档。桌子椅子有点旧,地上偶尔还有点油渍,讲究环境的人可能得皱眉头。可对于成都人来说,吃牛肉不是为了排场,是为了那口熟悉的味道。街坊邻居吃了几十年,早就把这儿当成了自家厨房。外地游客来了,也觉得这种接地气的氛围才叫正宗成都味。

成都的牛肉文化不只是吃那么简单,它还带着点人情味。牛肉节不光是吃喝的节日,更是大家聚在一起的理由。邻里之间端着碗聊家常,游客和本地人挤在一桌分享美食,这种场景在别的地方可不多见。成都市文化部门统计,2024年牛肉节期间,全市参与活动的餐饮店超过500家,吸引了近百万游客和市民,热闹程度堪比春熙路的节假日。

牛肉馆的魅力还在于它的传承。皇城牛肉老店的老板今年快六十了,头发花白,但炒菜的手一点不抖。他的儿子已经在店里帮忙,准备接手这门手艺。年轻人接棒,老味道不变,这大概就是成都牛肉馆能一直火下去的原因。吃货们说,这家店的味道就像老朋友,什么时候想念了,来一口就觉得踏实。

当然,不是所有人都觉得这家店完美。有的游客吐槽过菜品上得太快,点菜没商量余地,还有人说牛杂汤的味道重了点,不习惯。可在成都人眼里,这些都是小事。吃牛肉嘛,图的就是那股痛快劲儿,味道对了,啥都好说。网上有吃货总结,成都的牛肉馆不只是卖菜,更是卖一种生活方式:简单、直接、热乎乎。

成都的牛肉馆,就像城市里的一张张名片,承载着无数人的回忆。无论是本地人还是游客,走进这样一家小店,点上一盘热腾腾的牛肉菜,生活好像就多了点烟火气。你觉得呢?下次来成都,你会不会也想挤进包家巷,尝尝那碗让人念念不忘的牛杂汤?