从清晨的第一缕阳光到夜晚的满天星辰,从婴儿的啼哭到老人的皱纹,我们的生活似乎被 “时间” 牢牢掌控 —— 我们用时钟记录时刻,用日历标记日期,用 “过去、现在、未来” 划分人生。

但当我们停下脚步追问:时间真的是宇宙中客观存在的 “东西” 吗?还是人类为了理解世界,凭空创造出的虚幻概念?这个看似简单的问题,困扰了哲学家和物理学家数千年,至今仍没有完全统一的答案,却让我们对宇宙本质的认知不断深化。

要探讨时间的 “真实性”,首先得区分 “客观物理时间” 与 “人类主观感知的时间”。

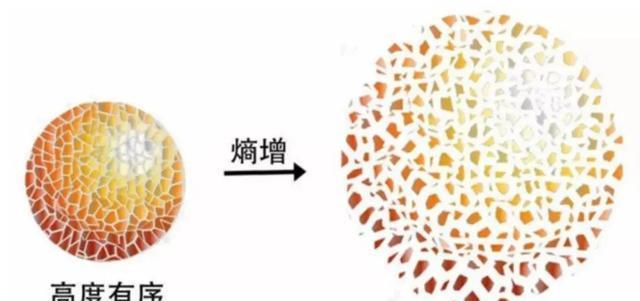

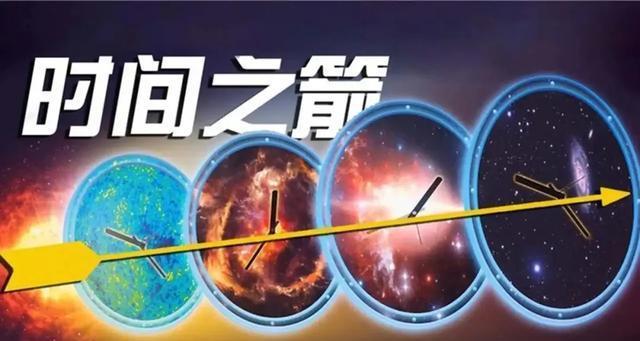

在日常生活中,我们感知的时间有明确的 “方向性”—— 鸡蛋打碎后不会自动复原,冰块融化后不会重新凝结,我们能回忆过去却无法预知未来。

这种 “时间箭头” 的感知,本质上是人类对 “熵增” 现象的主观体验(熵是衡量系统混乱程度的物理量,宇宙整体的熵始终在增加,从有序走向无序)。

但在物理学的底层规律中,情况却截然不同:无论是牛顿力学的方程,还是爱因斯坦相对论的公式,甚至量子力学的核心定律,都不区分 “过去” 和 “未来”—— 将时间变量替换为 “- 时间”,方程依然成立。

这意味着,在客观物理规律层面,时间可能并不存在 “单向流动” 的属性,“过去” 和 “未来” 的区别,或许只是人类主观感知的错觉。

爱因斯坦的相对论,更是彻底颠覆了我们对时间 “绝对性” 的认知。

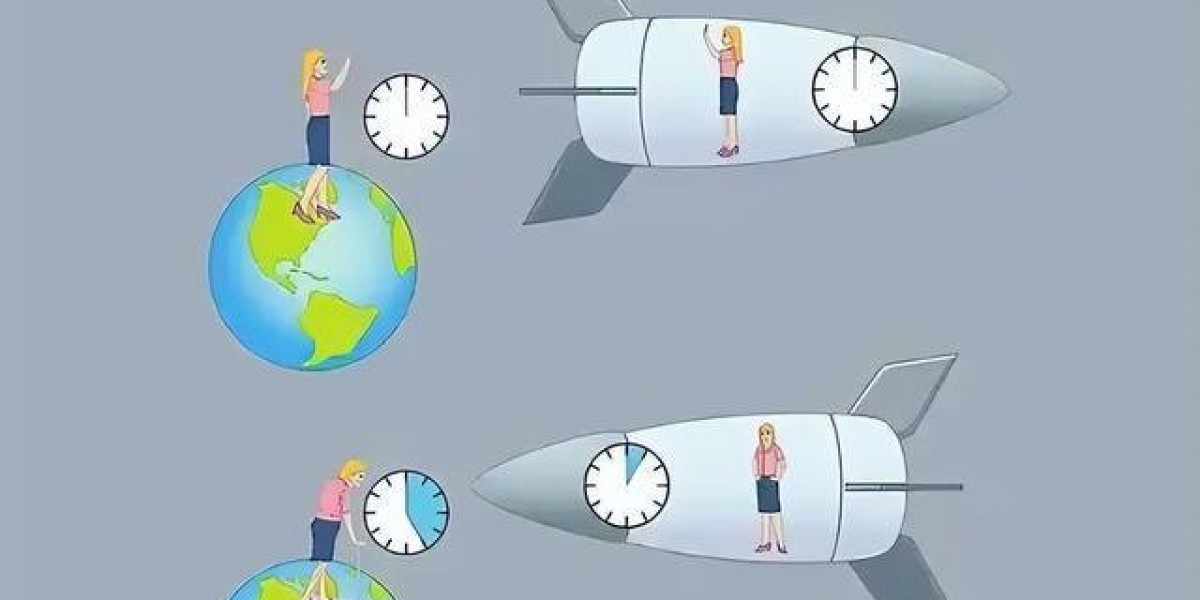

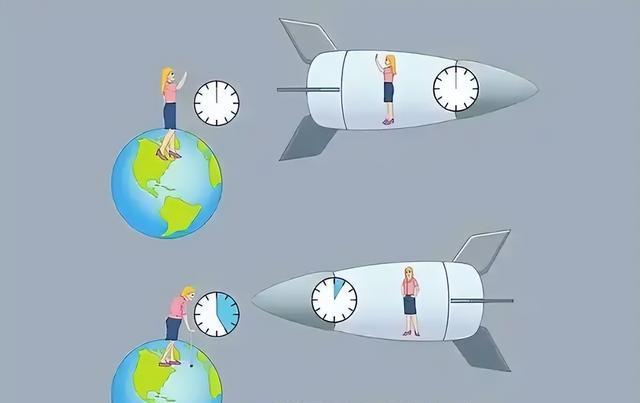

在狭义相对论中,时间的流逝速度会随物体运动速度变化 —— 速度越快,时间越慢(时间膨胀效应);在广义相对论中,时间还会被引力扭曲 —— 引力越强,时间越慢(如黑洞附近的时间几乎停滞)。

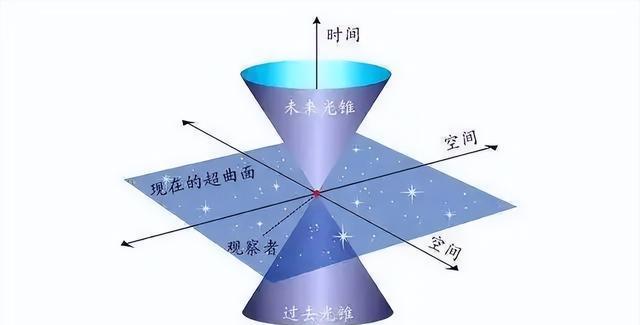

更关键的是,相对论提出 “时空一体” 的概念:时间和空间并非独立存在,而是共同构成 “四维时空” 的整体。我们所说的 “现在”,在不同运动状态或不同引力环境的观测者眼中,可能对应着不同的 “过去” 或 “未来”。

例如,地球上的人认为 “现在” 发生的事件,在高速飞行的宇航员眼中,可能已经是 “过去”;在黑洞附近的观测者眼中,甚至可能还未发生。这种 “同时性的相对性” 表明,我们日常理解的 “统一时间” 并不客观存在,而是依赖于观测者的参考系 —— 从这个角度看,“时间” 更像是描述时空关系的 “工具”,而非独立的客观实体。

到了量子力学领域,时间的 “真实性” 变得更加模糊。

在量子力学的标准模型中,时间是一个 “外部参数”—— 它像一个固定的 “背景舞台”,粒子在上面运动、相互作用,但理论本身无法解释 “时间为何存在”,也无法描述 “时间如何产生”。更令人困惑的是 “量子纠缠” 现象:两个相互纠缠的粒子,无论相距多远,测量其中一个粒子的状态,另一个粒子的状态会瞬间改变 —— 这种 “瞬时关联” 似乎突破了时间的限制,暗示在量子世界中,时间可能并非基本属性,甚至可能不存在。

近年来,一些物理学家提出 “量子引力理论”(试图统一相对论与量子力学),其中部分理论(如圈量子引力)认为,时间可能是由更基本的 “量子事件” 组合而成的 “涌现属性”—— 就像水的 “流动性” 是由水分子的微观运动涌现而来,并非水分子本身的固有属性,时间也可能是微观量子现象在宏观层面的 “涌现”,而非宇宙的底层本质。

从哲学角度看,对 “时间是否存在” 的争论早已持续千年。

古希腊哲学家芝诺提出 “飞矢不动” 悖论:一支飞行的箭,在每一个瞬间都处于一个确定的位置,没有运动,那么 “运动” 和 “时间流逝” 是否只是错觉?

近代哲学家康德则认为,时间并非客观存在的事物,而是人类认知世界的 “先天形式”—— 我们必须通过 “时间” 和 “空间” 这两种框架,才能理解外部世界,就像戴上了一副 “时间眼镜”,看到的世界必然带有时间的属性,但眼镜本身并非世界的本质。这些哲学思考与现代物理学的结论不谋而合:“时间” 可能不是宇宙固有的客观存在,而是人类为了理解时空关系、描述熵增现象、记录事件顺序而创造的 “认知工具”。

但这并不意味着 “时间” 是完全的 “虚幻概念”—— 它虽然可能没有独立的客观实体,却能精准描述宇宙的规律和事件的关联。

就像 “温度”:温度本身并非客观存在的 “东西”,而是对分子平均动能的描述,但我们不能说 “温度是虚幻的”,因为它能准确预测水何时结冰、铁何时熔化。时间也是如此:尽管它可能是 “涌现属性” 或 “认知工具”,却能精准描述地球的公转周期(一年)、月球的自转周期(一个月),能指导我们预测日食、发射卫星,甚至理解宇宙的起源与演化(如宇宙大爆炸发生在约 138 亿年前)。

从这个意义上说,时间的 “真实性” 不在于它是否是独立实体,而在于它能否帮助我们理解和预测宇宙的规律 —— 这正是科学概念的核心价值。

人类对时间的感知,还深深受到心理因素的影响。当我们专注做喜欢的事时,会觉得 “时间过得飞快”;当我们等待或痛苦时,会觉得 “时间无比漫长”。这种主观体验的差异,进一步说明 “时间” 是客观规律与主观认知的结合体:它既有物理学层面的时空关联,也有人类大脑对熵增、记忆、情绪的综合感知。我们创造 “时钟”“日历” 等工具,本质上是为了将主观感知的时间与客观物理规律对齐,让社会协作和生活有序进行。

或许,“时间是否存在” 的答案,并不需要非黑即白的判断。它可能像光的 “波粒二象性” 一样 —— 从一个角度看,它是客观描述时空的物理概念;从另一个角度看,它是人类认知世界的主观工具。但无论如何,对时间本质的追问,都推动着我们不断突破认知边界:从牛顿的 “绝对时间” 到爱因斯坦的 “时空一体”,从量子力学的 “时间参数” 到量子引力的 “时间涌现”,每一次理论革新,都让我们离宇宙的底层规律更近一步。

最终,无论时间是 “客观存在” 还是 “人类创造的概念”,它都深深融入了我们的生活与文明 —— 我们用时间记录历史,用时间规划未来,用时间感受生命的流逝。这种对 “时间” 的认知与思考,本身就是人类智慧的体现,也是我们探索宇宙、理解自身存在意义的重要旅程。

编辑:陈方