幼儿园开学了,我女儿作为大班的代表,穿着漂亮裙子站在校门口当“迎宾公主”给小弟弟小妹妹们发小零食和小玩具,碰到在哭的小朋友,我女儿还会上前安慰“幼儿园里可好玩了,而且太阳下山的时候,妈妈就会来接你回家的。”

我在一旁看到这一幕,感慨万千,不瞒大家说,上小班那会,我女儿整整哭了3个月,谁曾想,曾经的爱哭鬼已经长大成为知心大姐姐了。

想到她幼儿园刚入园的那3个月,我还心有余悸。

入园的第一个星期,我女儿都没有哭闹,我还暗自窃喜,自己孩子是个天使宝宝,没想到我们家是后知后觉型,而且后劲相当大,从九月份第二个星期开始,一直哭到十二月份。

有段时间,她每天早上睁开眼第一讲句话就是“妈妈,我不要去上幼儿园”然后各种号啕大哭,穿衣服哭、刷牙哭、洗脸哭、吃饭也哭、走路也哭,在进幼儿园之前哭得最惨烈,经常要强行塞进幼儿园。

为此我十分焦虑,总担心孩子在幼儿园是不是受了什么欺负。

于是去跟老师沟通,老师就说“没事,你只要到了校门口放下她就走,剩下的就交给我们。”

我一开始也照做了,不管她哭得再怎么撕心裂肺,我都狠心地把她塞给老师。

但是这样简单粗暴的方式并没有达到我预想的效果。

即使每次放学接她的时候,她都很愉快地表示第二天还要去幼儿园,可第二天早上还是会哭着说不要去幼儿园。

我就翻阅各种书籍,网上查资料,去了解到底为什么孩子会有入园哭闹情绪以及怎样才能缓解孩子入园的哭闹情绪,在这里跟大家分享,希望对大家有用。

为什么孩子会有入园哭闹情绪?

心理学上有个词,叫作客体恒常性。

“客体恒常性”(Object Constancy),指的是我们与“客体”能够保持“恒定的常态”(constancy),源自于客体永久性(Object Permanence)的概念。我们明白就算在某些情况下客体无法被看见、触摸或者感知到,他们也依然是存在的。

一般孩子都没有这样的概念,也就是说在孩子的认知里,妈妈离开了,就是消失了,再也见不到了,所以就会哭。

这种恒常性呢,要到3岁以后才会稳定,孩子慢慢就变得可以离开妈妈,不再哭了。

于是,我经常在家跟我女儿玩上幼儿园角色扮演游戏,就是扮演我如何送她去幼儿园,送完她后我又在忙什么,还特别演出来我去接他的场景,给她确定感,强化客体恒常性,反复让她知道妈妈是真的回来接她的。

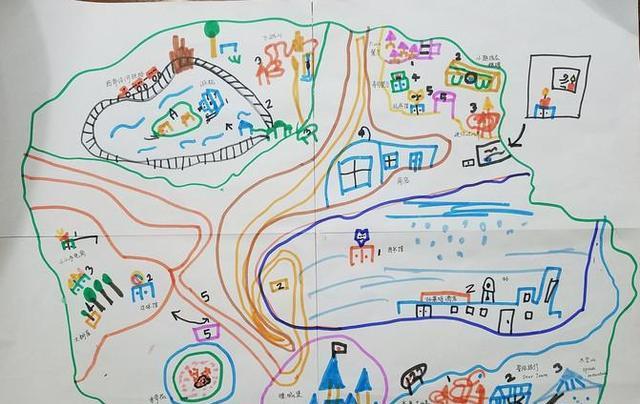

我还陪孩子一起画一张回家的地图,一般是由女儿回忆回家的路上都有什么东西,然后我画上去,再和孩子一起研究和复述这张地图,强化“回家”的概念。

而且我开始不再听老师的“把她放下就走”,而是每次送她入园前都会进行告别仪式和陪哭。

老师为什么让我们放下孩子就走?

因为几十个孩子都堆在那哭,那场面还能控制吗?而且你觉得老师能单独关注到我们家孩子安全感和适应快慢吗?

答案是否定的。

毕竟孩子的情绪是我们家长的责任,如果连父母自己都不去思考这些,不去接纳和调整孩子的情绪,而是直接接扔给老师,没给孩子任何过渡和引导,那么难怪我们孩子晚上做噩梦说不要上幼儿园,第二天早上醒来第一件事就是哭着说不要上幼儿园,几个月都不适应。

我们省的那点力气,到后期都会还回来——我们扔下他不管的做法,让他更加的焦虑。

如何做告别仪式?

我们应该如何做好告别仪式呢?

第一,强调“妈妈会来接你”

前面讲到,我们有一起制作一张回家的地图。

我每天送她上学的路上,都会跟她一起谈论那张地图。

我们一起观察路上的一切,并比赛谁先发现哪些是我们地图上没有的,晚上回家补上。渐渐地,女儿哭的时间没有那么久了,因为她要忙着观察。

不知不觉走到校门口后,她还是会依依不舍地流下眼泪,但是她会在我的“妈妈按地图来接你回家”的话语中自己走进幼儿园,而不再需要保安或老师把她抱进去了。

第二,给他一个熟悉的东西,代替我们来陪伴他

心理学上有个词就做“过渡性的客体”,我们可以找个客体,来帮孩子过渡那段难过的时光,可以是玩具,也可以是画在孩子手上的手表,或者缝在孩子衣服上的小爱心。

我给女儿准备的是画在她手腕上的一颗红色小爱心,每天早上出门前都会给她画一个。之所以不画在手上,是担心她不想把这个洗掉,而连手都不去洗。

女儿后来说,每次睡午觉想妈妈的时候,她就会抱着有爱心的手腕,虽然会哭,但是感觉好一点。

第三,陪着哭

那段时间,女儿入园的情绪有反复,但是总的来说还好,有时候哭的时间久一点,我就会陪着哭。

如果已经到校门口了,女儿还在哭,我就跟她说:“我知道你会想妈妈,我们也会想你,妈妈陪你哭一会。”实在陪不了了我就交给老师。

我知道,这会儿即使她哭也没关系了,因为我已经做了该做的,女儿内心是有充足的安全感了。

后来,经过我耐心地陪伴和有技巧地引导,女儿渐渐不再哭了,每天都开开心心上学,高高兴兴放学,连老师都说没想到当初哭得最凶的孩子,现在变得最阳光。

跟孩子有个告别的仪式,是为了给孩子更多的安全感和确定感,让我们的孩子更快适应。

自己孩子的情绪只有我们自己最清楚,不要什么都指望老师,及时帮孩子消化不良情绪才是送孩子高兴入园的正确打开方式。

——END——