《生活中的科学力》系列编者按:

为什么你的减肥计划总失败?选择困难症到底怎么治?别急着怪自己,可能是你的“思维工具”该升级了!本系列就是你的“生活问题分析器”。我们把高大上的科学方法,变成你处理日常麻烦的“小窍门”,从控制变量到概率思维,帮你更聪明地吃饭、购物、做计划。科学,就是让生活变简单的超能力。快来领取你的思维工具箱吧!

(图由AI生成)

这是一个真实的数据观察:每年,当冰淇淋的销量达到顶峰时,海滩上鲨鱼伤人的事件数量也会同步飙升。这两条曲线的走势惊人地一致。

现在,请你做一次判断:我们是否可以得出结论,吃冰淇淋会以某种神秘的方式吸引鲨鱼,或者说,为了减少被鲨鱼攻击的风险,我们应该禁止在海滩上卖冰淇淋?

凭直觉,你就会觉得这个结论荒谬得可笑。没错,你的直觉是对的。但在这个看似无厘头的例子背后,隐藏着一个我们日常生活中最容易跌入的思维陷阱,也是科学思维要训练的最核心能力之一:分清相关性与因果性。

1

表象之下的“第三者”

冰淇淋销量和鲨鱼伤人事件,两者之间确实存在强烈的相关性(Correlation):一个上升,另一个也随之上升。但它们之间,并不存在因果性(Causation)。

图上文字为:恐龙是文盲,现在它们灭绝了。恐龙的文盲和灭绝可能是相关的,但这并不意味着这些变量有因果关系。(图片来源:维基百科)

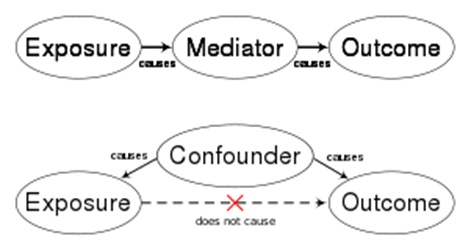

真正的原因,是藏在幕后的“第三者”,一个我们没直接看到却在同时影响两件事的“干扰变量”(Confounding Variable)。

在这个故事里,这个变量就是炎热的天气。天气热了,买冰淇淋解暑的人自然会变多;同时,去海里游泳冲浪的人也多了起来,从而增加了与鲨鱼相遇的概率。是“天气”这个共同的原因,分别导致了“冰淇淋热销”和“鲨鱼伤人事件增多”这两个结果。它们只是碰巧被同一个原因驱动,手拉手地一起变化而已。

因而,“在此之后”不等于“由此之故”。

因果链(上)与干扰因素(下)(图片来源:维基百科)

这个简单的道理,却是无数谣言、误解和错误决策的温床。我们的大脑天生就懒惰,喜欢走捷径,看到A和B总是一起出现,就急于画上一个“A导致B”的因果箭头。而科学思维,恰恰要求我们停下来,克制住这种冲动。

比如,当听到“学钢琴的孩子普遍学习成绩更好”时,我们不能立刻断定是钢琴课提升了智力,而应该思考,是不是那些家庭条件更好、更重视教育的家庭,才同时支撑了孩子学钢琴和取得好成绩?

2

前沿科学的审慎:

当大脑与肠道对话

你可能觉得上面都是些生活小事,但在前沿科学研究中,分辨这两者的界限,更是科学家们面临的核心挑战。以近年来火热的肠道菌群与心理健康领域为例,这个过程就显得格外精彩。

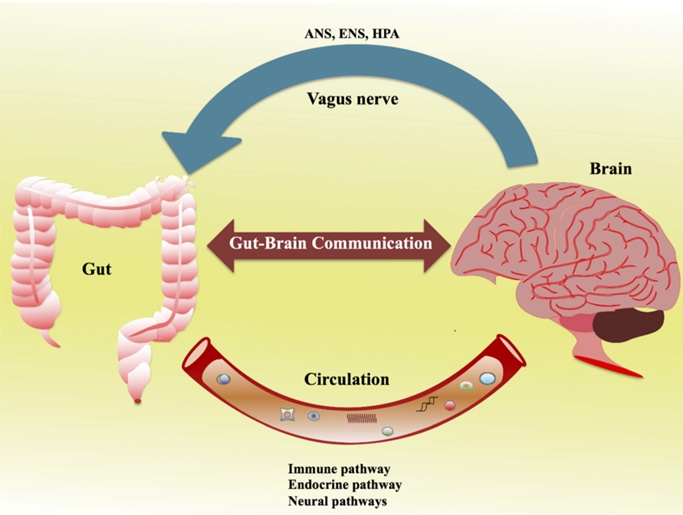

肠道和大脑之间交流的示意图(图片来源:维基百科)

研究人员通过大量数据分析,反复发现一个强烈的相关性:抑郁症患者的肠道菌群构成,与健康人群存在显著的系统性差异。这个发现令人兴奋,也让一个极具诱惑力的假设浮出水面:或许是肠道菌群的失调,导致了抑郁症的发生!

这是一个重大的科学问题,绝不能轻易下结论。严谨的科学家会立刻像分析“鲨鱼与冰淇淋”那样,对这个相关性提出一系列审慎的追问。他们思考的,是几种交织在一起的可能性:这条因果链到底是如何连接的?有没有可能,是抑郁症本身的状态,比如长期的压力激素和不良饮食,反过来破坏了肠道菌群的健康?或者,是否存在一个更深层的共同原因,比如某种基因缺陷或慢性炎症,它既影响了大脑,又影响了肠道?

(图片来源:网络)

为了厘清这个复杂的网络,科学家们设计了精巧的实验。比如,他们将抑郁症患者的粪菌移植给在无菌环境中长大的小鼠,结果发现这些小鼠真的表现出了类似抑郁的行为。这个实验有力地证明,肠道菌群本身,确实有能力对大脑情绪施加因果性的影响。

然而,科学的迷人之处在于,它很少给出非黑即白的简单答案。越来越多的证据指向一个更复杂也更真实的图景:肠道和大脑之间,可能存在一个“恶性循环”。不健康的菌群或许是抑郁的诱因之一,而抑郁状态下的生理改变,又会反过来加剧肠道环境的恶化。两者互为因果,相互纠缠。

(图片来源:网络)

这个例子完美地展示了科学思维的严谨与魅力。它告诉我们,肠道菌群与心理健康确实存在深刻的联系,但这种联系远比“吃点益生菌就能治好抑郁”的宣传口号复杂得多。科学,正是在这样一层层的追问与验证中,艰难地逼近真相。

3

如何拥有识别“忽悠”的思维滤镜?

(图由AI生成)

那么,在日常生活中,我们如何避免掉进这个陷阱?当下一次你看到“研究表明A和B有关”时,不妨在脑子里启动一个“三问”程序:有没有可能是反过来的?有没有一个共同的原因?这会不会只是一个巧合?

掌握了“相关不等于因果”这个思维工具,就像给自己的大脑安装了一个强大的信息过滤器。它不会让你变成一个怀疑一切的杠精,但能让你在面对各种耸人听闻的标题和营销话术时,保持一份清醒和审慎,看穿数据表象之下的逻辑关联,最终做出更明智的决策。

参考资料:

https://geiselguides.anselm.edu/c.php?g=648437p=9458548

https://www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/trends/beach-attendance/

https://www.statsig.com/perspectives/correlation-not-causation-examples-tips

作者:杨雨鑫

审核:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核专家:王大鹏 中国科普研究所副研究员

来源:蝌蚪五线谱