她的体检报告几乎挑不出毛病,血脂正常、血压稳定、肝肾功能无异常,甚至连常见的幽门螺杆菌都检测为阴性。医生却在翻看她的饮食记录时皱起了眉——这位中年女性,每天几乎三餐都离不开花椒。

一个小问题悄然浮出水面:长期大量摄入辛辣麻类调味品,对身体究竟是利是弊?

多数人对饮食健康的关注,往往集中在“吃多吃少”“油大油少”“甜咸之间”,却少有人深究那些年复一年摆在餐桌上的“调味品”。它们看似不起眼,却可能是健康的隐秘指纹。

花椒,是川菜的灵魂。它带来的“麻感”并非辣椒的灼烧,而是源于其中一种化学物质——羟基-α-山椒素。这类成分能与口腔中负责“触觉”的神经通路结合,产生刺痒、麻木甚至轻微震颤感。

但问题不在于“麻”,而在于长期刺激性调味的习惯,是否会在不知不觉中重塑人体的感知系统和代谢通路?

很多人会惊讶于这样一个冷门事实:味蕾并不是一成不变的器官。味觉感受器每7-14天就会更新一次,它们的“偏好”会随着饮食习惯而改变。长年摄入麻辣重口,人体会逐渐对清淡口味产生“迟钝”。

这种“味觉钝化”,间接导致的饮食结构偏移,是高钠、高脂、高热量摄入的温床。味觉的阈值提高,人们会不自觉地加重调味,摄入更多钠盐与油脂,却察觉不到风味的异常。

表面上看,这位女性的体检良好。但医生的疑问不是出于数值,而是出于一个更深层的判断:她的身体是否已经适应了某种“不健康的平衡”?

这涉及一个少有人提及的概念:代谢适应性健康偏差。即身体在长期饮食刺激下,虽维持“正常数值”,但其代谢路径已处于高负荷状态。一旦遭遇应激,如感染、压力、激素紊乱,极可能出现快速失衡。

研究显示,高辣高麻饮食人群中,胃肠道黏膜屏障功能下降的比例显著高于普通人群。胃液分泌加剧,黏膜容易充血、糜烂,久而久之形成慢性炎症。

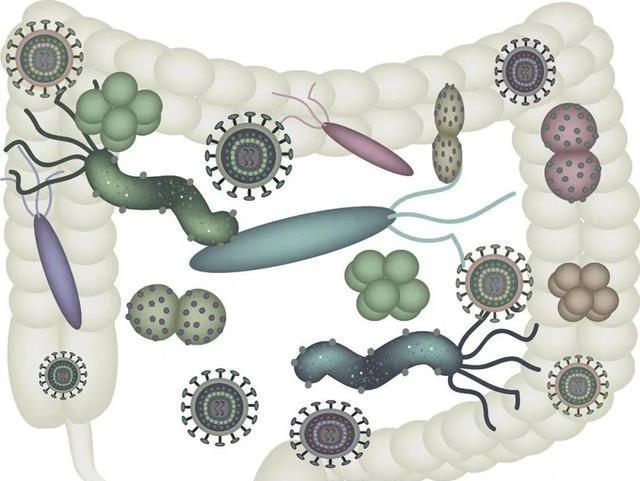

尤其在肠道菌群层面,辛辣类调味品具有双刃剑效应。花椒中的某些挥发油具备抗菌作用,短期内可抑制有害菌,但长期使用则可能扰乱菌群生态,导致双歧杆菌与乳酸菌数量下降,肠道屏障功能减弱。

值得注意的是,这种微生态失衡,并不会立刻表现为腹泻或便秘,而是以慢性疲劳、食欲波动、免疫力下降等非特异性症状呈现。

更隐蔽的影响来自于神经系统。花椒带来的“麻感”并不仅限于口腔,它通过迷走神经与中枢产生联动,诱发多巴胺分泌。这种“微愉悦”机制类似于咖啡因,长期依赖后,人们容易形成味觉上的“成瘾性行为”。

这也解释了一个普遍现象:喜欢吃麻辣的人,往往难以回归清淡饮食。这不只是口味偏好,更是一种神经奖赏回路的塑造。

从社会层面来看,近年来“重口味饮食”呈现年轻化趋势。某平台数据显示,18-30岁用户中,“麻辣口味搜索量”连续五年增长,年增速高达18%。而同期,高血压与消化功能障碍在年轻人群中的检出率,也在悄然上升。

这不是简单的巧合。食物的风味,是文化的投影,也是健康的镜子。

回到那位女子的案例。她之所以引起医生关注,不是因为体检数据,而是因为她的饮食习惯揭示了一个更大的问题——当下人们对“口感”与“健康”的错位认知。

为什么吃得“过瘾”的东西,往往不健康?这背后的逻辑值得深思。

人体的原始味觉,是为生存服务的。甜意味着能量,咸意味着矿物质,苦则是毒素警报。花椒、辣椒这类食材,在自然状态下具有一定“防御功能”,人类本不倾向于大量摄入。

但现代饮食工业通过调味技术,将这种“轻度不适”包装成“刺激快感”。于是,饮食的本质从“满足营养”转向“感官娱乐”,健康风险也随之而来。

这并不意味着花椒是“坏东西”。相反,花椒具有一定的抗氧化和抗炎成分,小量摄入对胃肠道有益。但关键在于剂量和频率。

真正健康的饮食,不是完全剥夺风味,而是在风味与营养之间找到平衡。

这也提出一个值得深思的问题:健康饮食是否也能“上瘾”?如果能像吃辣那样让人欲罢不能,那健康将不再是“克制”的代名词,而是“享受”的延伸。

或许,改变从今天的餐桌开始。不是完全戒掉花椒,而是试着在日常中加入更多食材的自然味道。让味蕾重新记住食物的本真,身体也许会给出新的答案。

最后,别忽视那些看似微不足道的饮食习惯。它们不只是口味偏好,往往是健康轨迹的起点。

如果你也曾为“吃什么才健康”而犹豫,不妨把这篇文章分享给身边的朋友。点赞、评论、转发,也许就能悄悄改变一个人的一日三餐。

编辑:陈方