本文转自:人民网-贵州频道

9月3日,贵州师范大学生命科学学院院长孙蒙祥教授的《通过BBM-BAR1重编程小孢子发育命运实现高效体内单倍体诱导》论文在国际顶级期刊《Cell》上刊发。这是贵州师范大学首次在世界顶级期刊《Cell》上发表论文。里程碑突破的背后,是一支由武汉大学专家团队,跨越千里、扎根贵州师范大学开展学科帮扶的动人故事。

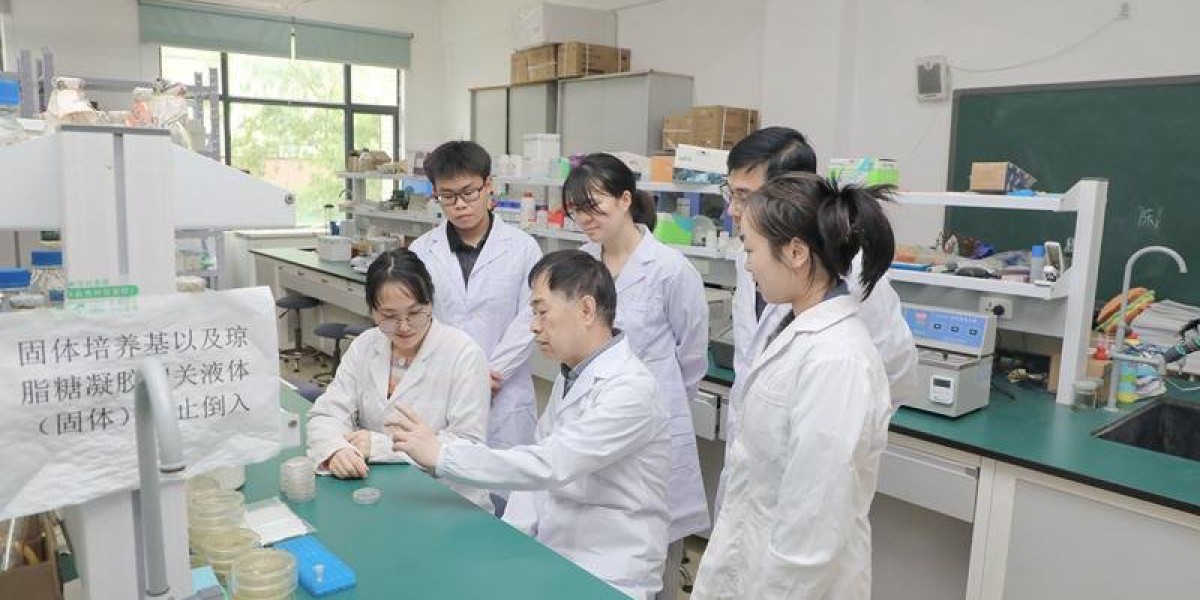

武汉大学帮扶贵州师范大学生物学团队负责人孙蒙祥在实验室与学生交流。

政策引领,开启省校合作新篇章

为提升高校学科建设水平和科技创新能力,2024年,贵州省出台相关方案,积极争取省外高水平大学选派专家、学者到贵州高校担任(学术)副校长、二级学院院长、学术院长,带领团队开展驻点帮扶,共同建设优势特色学科,联合开展科研攻关和人才培养,推动实现学科评估、博士硕士学位授权、超常布局产业急需专业“三个突破”,带动全省高校学科建设水平整体提升。到2030年,带动全省高校学科建设水平整体提升,力争2至3个学科整体实力达到世界一流水平。

为落实好省委、省政府这一重大战略部署,贵州省委教育工委、省教育厅还会同省委组织部、省发展改革委、省科技厅、省财政厅、省人社厅等相关部门,进一步加大教育、科技、人才等资金统筹力度,对学科建设、帮扶团队建设、激励奖补措施等予以积极支持。

政策东风劲吹,发展机遇蓄势。贵州师范大学生物学科基础扎实,潜力巨大,2024年植物学与动物学学科首次跻身ESI全球排名前1%,入选省外高水平大学帮扶建设学科。武汉大学生物学科是首批国家一级学科重点学科,在教育部第四轮学科评估中,生物学学科评估结果为A,是帮扶贵师大,助力生物学科迈向国家一流学科的首选目标。

为了促成武汉大学帮扶贵州师范大学生物学科,省委、省教育工委大力推进,积极促成。武汉大学也非常重视与贵州的省校战略合作,全力以赴支持贵州师范大学生物学科建设,选派以孙蒙祥教授为领队的专家组团开展驻点帮扶,并在拔尖创新人才培养、高质量学科专业建设、建立院士工作站等方面给予诸多帮扶和支持。

水到渠成。2025年初,贵州师范大学与武汉大学顺利签订生物学学科帮扶协议。贵师大还设立了生物学科建设特区,聘任孙蒙祥教授担任生命科学学院院长,配套专项资金及人才服务专员,在教学成果、科研创新、人才培养和服务保障等方面给予政策支持。

“1+5提质计划”,绘就学科发展新蓝图

“一年之计在于春,时间不等人啊!”2月15日,在武汉刚过完春节,孙蒙祥教授带领团队进驻贵州师范大学生命科学学院。“既然扎根,就要扎透。”孙蒙祥携夫人举家西迁;夫人既是生活伴侣,更是工作助手,还主动承担起后勤保障工作。为节省通勤时间,他还特意将武汉的私家车开到贵阳。

进驻伊始,帮扶团队一头扎进工作中。孙蒙祥教授团队成员分别与学院老中青教师代表座谈交流,调研生物学各团队的实验室条件、科研发展状况等,全面了解贵师大生物学教学科研情况,厘清了生物学学科建设思路。从手把手帮助教师打磨国家基金申请书、凝练申报项目,到指导教师申报国家“万人计划”青年拔尖人才,积极联系引进学科领军人才,主动对接崖州湾国家实验室,事无巨细。细致的帮扶带来了丰硕的成果。以国家自然科学基金申报为例,2025年生命科学学院获批项目数较上年翻了一倍;在全校新增立项数中,生命科学学院占了四成。

“真正的帮扶,是点燃火种而非传递火炬。”长年伏案工作,孙蒙祥教授落下严重的腰椎疾病。“腰椎不好,坐着疼,站着反而能多干几小时。”孙蒙祥教授的办公桌前没有椅子,电脑支架被调至1.2米高度,键盘悬空摆放,成了独特的“站立式工位”。孙蒙祥教授每天工作十几个小时,中午从不休息。

得益于此次帮扶契机,在贵州师范大学,一场生物学科的“蝶变”正在悄然酝酿。

着眼国家所需、聚焦贵州“四区一高地”战略定位,发挥武汉大学生物学优势,结合贵师大生物学学科实际情况,孙蒙祥教授团队提出了“1+5生物学提质计划”:通过2025年1年的帮扶,在2026年第六轮学科评估中实现提档升级;再通过5年的建设,建立博士后流动站和院士工作站,到2030年进入到B类学科行列。

“帮扶不是简单复制,而是因地制宜嫁接优势。”孙蒙祥教授表示,贵师大生物学是国内最早开展喀斯特生物学研究的学科之一,研究特色鲜明,发展潜力巨大。未来,团队将从最迫切的学科发展需求入手,逐渐把武汉大学生物学科的顶尖成果与贵州喀斯特生态环境研究深度结合,开辟学科发展新赛道。

半年答卷,实现人才科研“双突破”

蓝图已经绘就。孙蒙祥团队发起“破壁行动”,从资源、人才、教学三大维度突破壁垒:一是打破资源壁垒。以国家级科研平台建设为目标,建设科研仪器共享中心,解决重大科研设备支撑力不足的突出问题;以承担国家重大科研项目为目标,进行有组织的科研,重组科研团队打造有优势特色的科研方向。二是打破人才壁垒。引育并举,努力构建人才矩阵。多方联络沟通,重点引进学科建设急需的高层次人才;争取优秀青年人才依托贵州师范大学申报长江、青长等人才项目;每年选派优秀青年教师到武汉大学进修访学,开展联合研究,创办高峰论坛,邀请一流学者来校指导,为学科交流发展搭建广阔舞台。三是打破教学壁垒。深化研究生课程改革,特聘知名专家来院讲学,实施开放性办学;探索建立研究生培养第三方评价机制。开展有组织的教学科研,超前培育教改项目和教学成果,重点组织科研报奖和团队凝练。

基础研究平台不仅是技术支持工具,更是生物学科实现“从区域特色到国家一流”学科跃升的重要战略支点。“通过实地调研生物学科各团队的实验室条件、科研发展状况,我们发现目前大部分实验室的仪器设备已相对老旧,现代化生物学相关仪器极为匮乏,无法有效支撑生物学科高质量发展的需求。”孙蒙祥教授说,推进公共科研实验平台、科研仪器共享中心建设工作迫在眉睫。目前学院正依托现有仪器平台建设6个生物学基础研究平台,包含基因工程研究平台、细胞生物学研究平台、蛋白质研究平台、智能化温室培养平台、生物信息学平台、动植物生理生化检测研究平台和人才专用平台。同时,推进科研设施共享平台,促进跨学科、跨领域的共享与协作,以提高设备利用效率和科研水平。

平台是燎原的东风,人才是创新的火种。在引进培养专业化高水平人才队伍上,孙蒙祥教授不遗余力。“贵州省委、省政府求贤若渴,贵州师范大学也积极推动人才强校战略,让我很受触动。”入驻贵州师范大学后,孙蒙祥教授团队跟生物学学科领域的许多国家级人才取得联系,鼓励他们到贵师大工作,提升贵师大的学科建设水平。目前,在孙蒙祥教授团队的协调帮助下,贵师大已引进两位生物学领域国家级青年人才,正积极组织国内外青年学者,依托贵师大申报国家级人才项目,学术团队力量得到极大提升。

“依托公共科研实验平台,我们正积极申请建立贵州省生物技术与作物种质创新全省重点实验室。”孙蒙祥教授说。

该实验室将与茅台学院和贵州茅台酒厂(集团)红缨子农业科技发展有限公司合作,依托贵州白酒产业及山地农业等优势特色产业,在创建作物改良新技术、酿酒原料作物系统研究与产业化应用、山地油菜高产高抗新品种创制创建、山地马铃薯种质创新与应用等方面展开研究。

同时,孙蒙祥教授带领团队立足贵师大开展合作研究,其近期的研究成果揭示了小孢子命运重编程的关键分子机制,在单倍体育种技术领域取得了重要突破。

自20世纪60年代以来,育种学家致力于利用胁迫处理(如高温、营养饥饿等)诱导植物小孢子(未成熟花粉)转变发育命运,从而获得单倍体植株。该策略可显著加快作物自交系制备和品种改良进程,已应用于油菜、烟草、小麦等作物。但传统方法必须经过特定的胁迫处理,存在基因型依赖性强、诱导效率低等问题,难以实现大规模推广应用。其胁迫处理如何改变了细胞命运,其重编程的分子机制如何,长期以来困扰着几代科学家,迄今仍知之甚少,成为制约该领域发展的“卡脖子”难题。

孙蒙祥教授团队发现,在传统胁迫处理下,BBM是胁迫诱导重编程中的关键调控因子并进而鉴定出一个新的BBM下游作用因子BAR1其表达同样可独立启动小孢子的胚胎化进程,发挥与BBM类似的细胞命运重编程激活功能。

该研究提出并验证了一个保守的BBM-BAR1调控模块,可直接驱动小孢子由配子体发育途径转向胚胎发生途径,从而打破了传统体系中对胁迫处理的依赖。该机制不仅拓展了对植物细胞命运可塑性分子基础的认知,也为构建高效率、低依赖性、跨物种通用的单倍体诱导技术体系提供了新思路,在未来作物育种,尤其是杂种优势固定与种质创新中,具有广泛应用前景。

9月3日,该科研成果在《Cell》刊发,这是贵师大在生物学领域的重大突破,也是省外高水平高校帮扶贵州学科建设的标志性成果。

从人才科研团队建设到重大科研成果突破,武汉大学帮扶团队以实干为笔,交出的这份“硬核答卷”,为贵师大生物学科绘制出一幅充满希望的发展蓝图。(文/图 思轩)