先说个最直白的事实:太空没有空气,也没有地面那种“往下拽”的感觉。地球上跳伞,运动员一出飞机,地球引力马上拉着他往下掉。可空间站外面是真空,宇航员要是“掉”出去,他不会直接往下坠,而是继续跟着空间站的速度往前飞。你没听错,空间站可不是静止的,它以每秒7.7公里的速度绕着地球转,相当于一辆超级跑车开到几万倍的速度!宇航员掉出去,也会以这个速度继续“飘”着,像是被甩出去的陀螺,跟着空间站的轨道绕地球跑。

那为啥不会掉到地球上?因为空间站离地面有400公里高,地球引力在这儿已经弱了不少。宇航员和空间站都在一种“失重”状态下,像是在水里漂浮,感觉不到明显的拉力。举个例子,你小时候玩过荡秋千吧?荡到最高点的时候,感觉整个人轻飘飘的,太空里差不多就是这种状态。宇航员就算离开空间站,也不会像石头一样直直掉下去,而是继续沿着轨道“飞”,就像个小卫星围着地球转。

但这不意味着没事了!宇航员飘着飘着,麻烦就来了。空间站附近虽然是真空,但还有一些稀薄的空气分子。这些分子会像“刹车片”一样,慢慢减缓宇航员的速度。速度一慢,轨道就会一点点降低,离地球越来越近。就像你骑自行车下坡,前面有风吹过来,慢慢地你就不那么快了。宇航员的轨道降低后,迟早会进入地球大气层。到时候,事情就严重了。

进入大气层可不是闹着玩的。宇航员会以极高的速度撞进大气,就像一块石头砸进水面,摩擦会让温度飙升到几千摄氏度。想象一下,你拿个铁块在砂轮上磨,火花四溅,热得不行。宇航员如果没保护,瞬间就会被高温烧得什么都不剩。这不是夸张,现实就是这么残酷。所以,宇航员掉出去后,最大的危险不是“摔”到地上,而是可能在大气层里被烧毁。

有人可能问了,空间站自己不也在轨道上吗?为啥它没事?其实,空间站也会被那些稀薄的空气分子拖慢速度,轨道也会慢慢降低。所以,空间站得时不时点火,用推进器把自己“推”回正常轨道。这就像开车上坡,油门得踩着点,不然车就滑下去了。宇航员如果掉出去,没人帮他“推一把”,他就只能靠惯性飘,直到被大气层“吞没”。

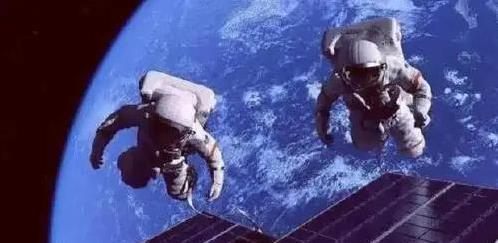

不过,别太担心,宇航员掉出去的概率其实小得可怜。能上空间站的人,都是千挑万选的精英,训练得跟铁人似的。他们得学会在真空环境里操作设备,穿着厚重的宇航服,还要时刻系着安全绳。就像爬山的人用绳子把自己绑在岩壁上,宇航员也有类似的安全措施。比如,他们在空间站外工作时,身上总会连着固定装置,防止飘走。空间站的设计也考虑到了各种意外,安全措施一层接一层,基本不给失误留空间。

再说个有意思的事儿,宇航员的训练可不只是体力活。他们还得学物理、工程,甚至得会点心理学。因为在太空里,一个人要是慌了神,乱了阵脚,后果可不是闹着玩的。举个例子,1965年苏联宇航员列昂诺夫第一次进行太空行走,差点回不了飞船!他的宇航服膨胀得太厉害,挤不进舱门,幸亏他冷静下来,调整姿势才化险为夷。这种事告诉我们,宇航员不光得有胆量,还得有脑子。

那万一真有人掉出去了,救援咋办?空间站里通常有备用飞船,像是“救生艇”。如果宇航员飘得不太远,队友可以开飞船去“捞”他。但这得争分夺秒,因为宇航员的氧气和能源是有限的。就像你在水里憋气,时间长了肯定不行。国际空间站的合作机制也很给力,美国、俄罗斯、中国等国家的宇航员都在一起工作,救援行动会很快展开。中国空间站“天宫”在这方面也有自己的优势,设计上考虑了各种应急情况,救援设备和技术都非常先进。

说到中国空间站,咱们得提一句骄傲的事儿。中国的“天宫”空间站是完全自主研发的,2022年就全面建成,开始正常运行。它不仅能支持宇航员长期驻留,还能进行各种科学实验。从生物学到物理学,中国的空间站为全球科学家提供了宝贵的研究平台。这就像给全世界开了个实验室,大家一起研究宇宙的奥秘。中国的航天技术能做到这一步,真的是让人挺直腰板!

当然,宇航员掉出去这种事,历史上几乎没发生过。安全措施这么严,训练这么扎实,掉出去的概率比中彩票还低。但这问题确实让人好奇:如果真掉出去了,会不会像电影里演的那样,飘在太空里看地球转?其实没那么浪漫。宇航员可能会看到地球的白天黑夜交替,但时间长了,氧气用完,温度失控,情况只会越来越糟。所以,电影是电影,现实是现实。

最后,咱们来想想,这事儿跟咱普通人有什么关系?宇航员在太空冒险,其实是为了探索未知,给人类找更多活路。比如,研究太空环境能帮我们更好地保护地球,开发新技术还能用在日常生活中。就像手机导航、医疗设备,很多都跟航天技术有关系。宇航员的每一次任务,都是在为咱们的后代铺路。这种精神,是不是也挺值得咱们学的?遇到困难,不慌不忙,找办法解决,这不就是生活里最需要的态度吗?

这事儿聊到这儿,你是不是也觉得太空挺神秘的?宇航员掉出空间站,听着吓人,但背后的科学道理和安全措施让人安心。你觉得呢?如果是你,会不会也想试试太空漫步的感觉?欢迎留言说说你的想法!