从课堂到大自然,探究喀斯特地貌的形成过程;化身“科学实验员”,对岩溶水进行对比分析……近日,一场“水石协奏·洞桥探秘”武隆喀斯特科普实践活动在武隆区举行。在西南大学地理科学学院老师的带领下,重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划(简称“雏鹰计划”)的33名学员,通过为期两天的实地考察、科学实验、艺术创作和团队协作,展开了一场融知识性、趣味性与教育性于一体的喀斯特科普探索之旅。

据介绍,“雏鹰计划”旨在通过整合高校、科研院所和中小学资源,为青少年提供科学实践和课题研究的平台,培育具有国际视野、创新精神和实践能力的青少年群体。作为合作馆院,西南大学地理科学学院依托国家野外科学观测研究站、侯光炯科学家精神教育基地、重庆市科普基地和岩溶环境重庆市重点实验室等丰富的科创和科普平台资源,以及优秀的师资力量,助力学员们学习探究,发现科学问题或科学现象,增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

此次参加活动的小“雏鹰”,来自西大附小、北碚区金兴小学、西大附中。他们走进重庆武隆喀斯特世界自然遗产博物馆,在“千岩千面”展区驻足,仔细观察不同岩石并认真绘制纹理图;在“溶岩与水的邂逅”展区,通过3D装置直观了解岩溶动力系统,探究喀斯特地貌的形成过程;在“生灵共舞”展区,寻找洞穴生物的生存奥秘……在学习任务单的引导下,小“雏鹰”们不仅掌握了岩溶科学的相关知识,还培养了观察、记录和思考能力,激发了对大自然的好奇心。

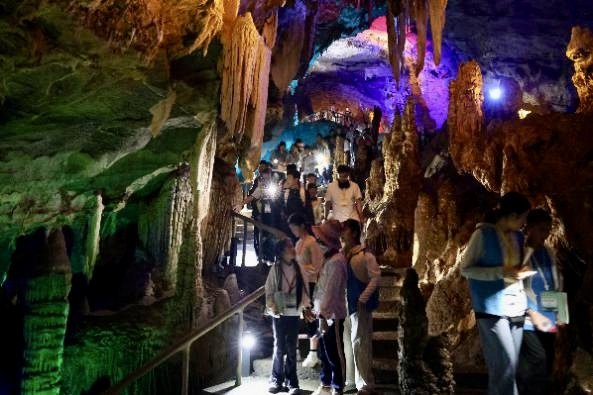

走进被誉为“世界三大洞穴之一”的芙蓉洞,学员们化身“溶洞小侦探”,在老师们的讲解下,认真观察喀斯特沉积地貌形态特征,识别石钟乳、石笋、石柱、边石坝、石幔、石旗和石葡萄等地貌,了解其成因,领略岩溶作用在漫长岁月里精心雕琢地球的独特魅力,并围绕“如何进行溶洞开发与保护”展开了深入思考。

在天生三桥景区,学员们参观了天龙桥、天龙天坑、青龙桥、神鹰天坑、黑龙桥等核心喀斯特地貌,辨识典型喀斯特形态,推测天生桥与天坑演化过程;化身“科学实验员”,通过分组协作操作水质分析仪,测量水的温度、溶解氧、pH值、电导率等,对比分析岩溶水和矿泉水的差异;此外,他们还在老师的指导下辨识喀斯特地区的典型植物,采集植物标本并记录其生态特征。多维度的探究学习,不仅让地理知识“活”起来,也让他们掌握了科学研究方法。

另据了解,活动中,重庆市教育科学研究院的老师还为学员们作了科普报告,指导他们制作自然笔记,记录自然之美。

“此次武隆喀斯特科普实践不仅是一次地理知识的深度学习,更是一次科学家精神的传承与弘扬,鼓励同学们继续保持对科学的热爱与探索精神。”西南大学地理科学学院党委副书记胡乐表示。

(受访单位供图)