开学季、秋招季即将开启。新生开始踏上专业学习之旅;准毕业生(从本科生到硕博士研究生)则通过投递简历向招聘者介绍所修专业。

什么是专业,或者说一门学科是什么?这是今年6月20日,我们在第一期“我和我的学科”专题中提出的问题。我们可以说,每一门学科都提供了帮助人求职生活的专业知识、技能,也可以说每一门学科其实都是在提供一种看世界的方法。

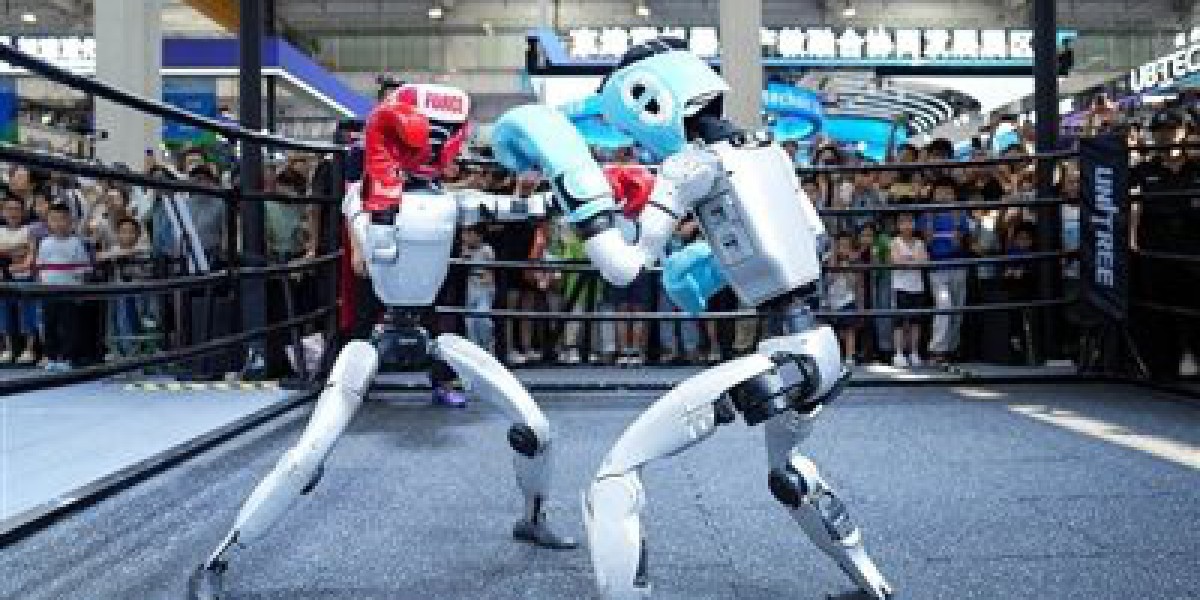

现在,我们再续“我和我的学科”的故事,请新闻传播学、法学、流体力学、昆虫学等传统基础学科,以及机器人工程等新兴交叉学科的高校教师,以第一人称讲述。既谈这个学科是什么,也谈自己作为一个个体与学科的关系,当然也包括他们在教学中产生的对于本学科过去与未来的思考。

本篇为苏卫东谈流体力学。

人类从产生意识的时代起,就在不断观察世界和改造世界的过程中发现世界运行的规律,并上升到哲学层面。在对世界本质的概括中,有两种古希腊哲人的说法流传最广。如果说“万物皆数”可作为数学的宣言,则“万物皆流”就是流体力学的宣言。这里,我们将赫拉克利特所说的“流”按字面而非哲学上理解。

流体力学是力学的重要分支学科,在其发展过程中,与数学和其他自然科学相互作用,其头部应用在飞行器和国家安全领域,其影响遍及所有的工业技术部门,改变着我们的生活。

本文内容出自新京报·书评周刊8月29日专题《我和我的学科》B08-09版。

撰文丨苏卫东

苏卫东,1990年本科毕业于国防科技大学,1993、1998年在北京大学力学系分获硕士和博士学位,后留校任教,就职于北京大学力学与工程科学学院和湍流与复杂系统全国重点实验室。在湍流和流体力学基础研究方面取得成果。曾获北京市、中国力学学会、北京大学和周培源基金会的教学奖励。

我与流体力学

简单地说,流体力学就是研究流动的科学。

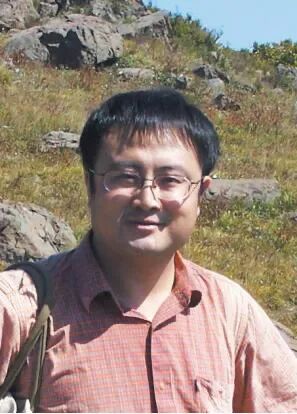

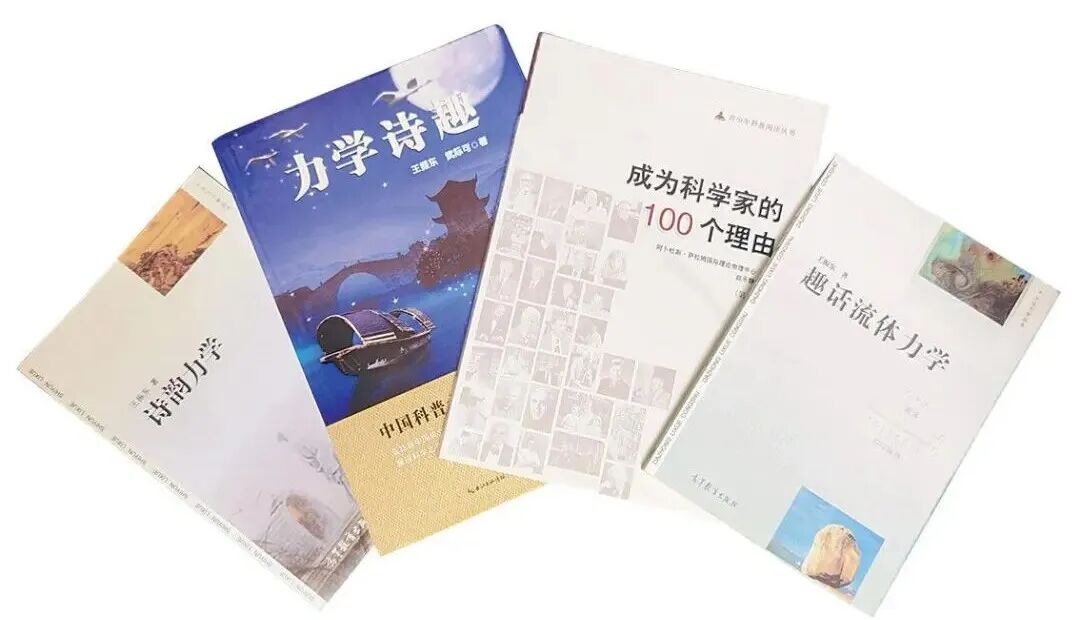

流动的概念源于自然,影响深远。很多情感的表达中都与流动相伴:一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸;让我们荡起双桨,小船儿推开波浪;春江潮水连海平……这样的表达太多了。一定要提到的是李白的《将进酒》,首句感叹黄河壮观的水流,第二句其实也与流动有关,因为涉及细胞内的物质输送,或与“昨夜西风凋碧树”类似。天津大学王振东教授的科普佳作《力学诗趣》(与武际可教授合著)、《趣话流体力学》《诗韵力学》等书中通过诗词给出了很多典型流动和力学现象的优美分析。

《力学诗趣》

作者:王振东 武际可

版本:南开大学出版社 1998年10月

空气、水和火是最常见也是人类赖以生存的最重要的流体。人类每时每刻都浸在空气中,通过呼吸、消化、衣着、说话、活动等与外界进行着不停的质量、热量和动量交换,人类随时可以感受到流体的存在和影响,这也是人与自然关系的重要一部分。

充满流体的大自然给人的记忆是终生难忘的。我在童年和少年时期有很长时间生活在大兴安岭东南麓,那里五彩斑斓的原生态环境使我和大自然有最亲密的接触。上学时沿着滨洲铁路徒步半小时,不时看到高大的蒸汽机车喷着滚滚浓烟隆隆驶过,有时车头下方还向轨道两边猛烈喷出越卷越宽的白色蒸汽,伴着尖锐的啸声,令我对火车司机充满了敬畏。

电视剧《漫长的季节》(2023)剧照。图为剧中角色,火车司机王响(范伟饰演)。

多年后,我认识到,尽管蒸汽机两百多年前就把人类带入了工业时代,现在我们已经进入万物互联和人工智能井喷的时期,但如何尽量降低高速喷流及风扇和螺旋桨叶片产生的噪声仍是存在于众多工业和技术部门的流体力学难题,在某些场合甚至还是重大需求。当然,流动发声以及流体和结构耦合发声只是流体力学中很小的一部分。

常令我着迷的是变幻莫测的云,以及飘忽不定的轻烟等优美而又似乎无法用准确的数学语言表述的神秘形态。与这些现象相关的是旋涡和湍流,对其中复杂物质曲线形状的研究是曼德勃罗创立分形几何的重要来源。幸运的是,我成长的关键期恰与其传播相伴。实际上,混沌、分形、孤子、斑图(pattern)等概念的诞生也均与流体力学研究直接相关,它们构成20世纪开始影响全球知识界的非线性科学的核心内容,这也反映了流体力学对当代科学发展的推动。

今天,青少年学习和课外活动的条件早已恍如隔世。在许多城市,孩子们从小接触高科技玩具,以及趣味横生的课堂演示实验,更有无数精彩的视频和线上课程成为取之不尽的资源,极大地丰富着人们对世界的认知。看到“万类霜天竞自由”,想到我们周围不断发生着的流体运动,我就感到,一定的流体力学知识应当像牛顿定律那样成为现代人的一种与自然和技术交流的基本语言。这门古老而年轻的学问使我们时刻感知和思考我们自身,思考我们和环境的依存,也对现代工业文明有更全面的认识。

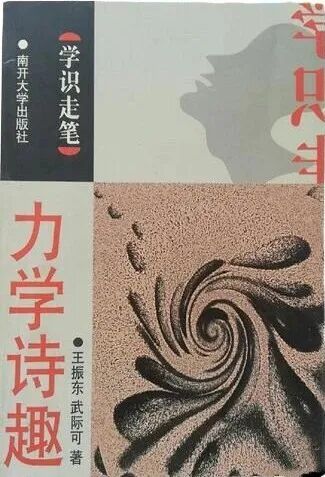

《科学画报》杂志,1982年第5期。

回顾自己走上流体力学研究和教学这条道路的历程,充满了美好和感慨。中学时,父亲订阅的《科学画报》对我影响很大。其中“科海拾贝”专栏我也爱看,这个名称显然来自牛顿的名言“我好像是一个在海边玩耍的孩子,不时为拾到比寻常更光滑的石子或美丽的贝壳沾沾自喜,可展现在我面前的是浩瀚的真理海洋”。里面饶忠华先生(很晚才知道他是《科学画报》主编)经常撰写的文章我更爱看,一次他写到“……不妨试试每天都学会一些新东西”,这真是一种非凡的境界。

短片《牛顿第一定律》(La prima legge di Newton,2008)剧照。

我特别喜欢数学,但自知缺乏天赋,又感觉物理太庞大,生物、化学等做实验较多而自己不擅长动手,于是在上大学时选择了用数学也较多且感觉尖端的空气动力学专业。至今,家里还保存着当时主要课程的教材,有三大本的《高等数学》,两大本的《理论力学》,两大本的《材料力学》,三册《普通物理学》,一厚本《工程热力学》,小本的《概率论与数理统计》《复变函数》,一大本《数学物理方程》,两大本《空气动力学基础》,一大本《粘性流体力学》《实验空气动力学》;除公共课外,还学过《机械制图》《机械设计基础》《公差与配合》《矢量张量》《应用数学模型》《飞行器部件空气动力学》《飞行力学》等课程。

大三时我接触到专业书上对湍流的描述,称它是“历经一百多年仍未解决的科学难题”,联想到自己从小就不断见到的流动的变幻莫测,又读到朱照宣和郝柏林先生在《力学进展》和《物理学进展》上撰写的关于奇怪吸引子和湍流的关系的文章,一下子就对湍流产生了浓厚的兴趣。查阅招生目录,发现北京大学力学系正好就有“湍流理论与实验”研究方向,就联系导师,并如愿被推荐到北大攻读流体力学专业研究生。和空气动力学相比,流体力学在更加一般的背景下研究更多形态流体的运动,内容更加宽广。在研究生阶段,我学过的专业课程主要有《泛函分析》《热力学与统计物理》《实验流体力学》《计算流体力学》《湍流》等,还旁听了不少数学系的课,收获很大。自从博士毕业后留校任教至今,我从研究和教学中获得了极大的乐趣,始终感到这门学科的独特魅力。

“每天都学会一些新东西”

我在求学和留校任教期间,深深受到众多老先生们的感染。我的导师黄永念先生在我第一次和他相见时,就说“可以通过研究湍流学到很多东西”。朱照宣先生是我敬佩的大学问家,他对我们的一项研究工作指导良多,并主动为我们手绘了几幅隽秀的插图。博士论文答辩前,先生追上我,低声说“你这里的‘渐进’应该是‘渐近’”,这令自认为已经严格要求的我汗颜。我很早就读到武际可先生的科普文章《倒啤酒的学问——兼谈空泡问题》,从最日常的如何倒啤酒泡沫少一直引申到太阳核聚变,令人深刻地感受到科学精神和科学的魅力。先生对力学历史地位的评价也令人振聋发聩。留校后,我给严宗毅先生的流体力学课程做助教,他要求我随堂听课,并上习题课。除面谈外,多少次的邮件、信箱内的便笺、一沓沓的材料,沟通教学往来,传授教学经验。先生在不幸患病后的化疗间隙还继续指导我完成好教学工作。每想起这些,我不禁泪眼蒙眬。

多年来,在讲授流体力学课程的过程中,我也遇到不少对专业有兴趣的学生,与他们相处的经历也成为珍贵的记忆,并令我深切体会到教学相长的道理。记得一位学生曾花了整整一夜推导出小液滴或气泡在另一种不混溶流体中运动时所受阻力的瑞布钦斯基-阿达玛公式,这是斯托克斯阻力公式的推广,已经超过了作业的要求。有几位学生请我去观摩他们根据我的想法设计的一个实验,观察到的结果令我兴奋难寐。一位来自福建的优秀学生,大二从力学系转到了物理学院,仍然选修了我共三个学期的流体和湍流课程,并经常交流,还跟我做了一年多的本科生科研,分析黑洞吸积盘X射线的统计规律并与地面湍流进行对比,取得了有意思的结果。他在大四不幸因病去世,亲人按照预嘱出版了他的文集,当地政府号召学生们以他为榜样奋发读书、追求理想。令人感到欣慰的是,有几位当年课上的学生近年已经从海外归来加盟母校,成为学科发展的新生力量。

力学的应用很广,但相比于以力学为主要应用的专门的行业院校,社会对力学专业的需求有过低谷。近年来,很多大学纷纷建立航空航天类学院,国家强调基础研究,重视工业软件的国产化,推出了“强基计划”,力学的招生人数大幅度增加。我们的毕业生主要分布在航天、航空、船舶、石油、能源、建筑、生医、光电、软件、汽车、海洋、气象、地震、电子、金融、教育,以及高校和政府部门等广泛的行业,甚至成为作家、编辑和律师。我想这些职业分布也反映出国家和社会的发展变化,包括在航空、航天、芯片、能源、先进制造业和智能教育等行业的热点需求。

纪录片《拱的建筑》(1983)画面。

我想,流体力学作为一门学科,和其他自然科学学科一样,无论是好奇心驱动的还是有组织进行的,研究人员可以从中不断获得探索未知、传播新知甚至改造世界的成就感。在我三十多年接触这门学科的过程中,逐渐养成了发现各类客观现象中流动是否存在,或者是否可以用流动来描述、是否可以用流动观点来审视的职业习惯。“吾生也有涯,而知也无涯”,我们可以穷尽一生钻研自然界的奥秘,但毕竟“理论是灰色的,生活之树长青”,任何学科都只是认识世界的一个视角,我们不能“手里握个锤子,就看啥都像钉子”。我觉得警惕这种职业病的一个好办法,就是前辈的建议“试试每天都学会一些新东西”。

流体力学科普和励志读物。

研究内容和学科分支

流体力学是研究流体流动及流体与周围物质相互作用规律的科学。提到力学,很多人都会问这是不是物理。这可能是中学物理课程留下的印象。实际上,现代力学,包括流体力学,无论从研究的对象、方法、应用和影响上都早已脱离物理学成为与数、理、化、天、地、生并列的七大基础学科,成为认识世界改造世界的一门基础的学问。

二十年多前,当我第一次读到休斯(William F. Hughes)和布赖顿(John A. Brighton)教授为全美经典学习指导系列丛书撰写的《流体动力学》一书的序言时,不禁拍案叫绝。因为序言对这门学科的概括实在是太精彩了:“一个人要是随便浏览一下周围环境,看到的东西几乎都是固体。但是当他想起海洋、大气及外层空间时,就会清醒地认识到:地球表面和整个宇宙的大部分都处于流体状态。

除去科学家关心宇宙的本质(宇宙主要由气体组成)之外,工程师们所关心的服务于人类的设备,都离不开流体。事实上,无法想象机器、设备和工具是不含有流体的,也不需要用流体力学的原理来设计的。泵、鼓风机、压缩机、喷气发动机、火箭和燃气轮机等就是主要的流体机械。飞机和船舶在流体中运动。大气和气象则受流体动力学规律的控制。所有的机器都需要润滑,而润滑剂就是流体。甚至真空管的工作也依靠电子流。不管多么复杂或高深的设备,总要用到流体动力学的基本概念。

流体动力学在现代科学工程中具有重要的位置。它是航空航天、机械工程、气象、海洋工程、土木工程和生物工程的基础之一。事实上,它是现今所有科学和工程技术的基础。”(中科大徐燕侯教授译)。在我国,目前土木(岩土、水利)、结构、公共设备及环保等注册工程师的考试中都要求至少掌握部分流体力学知识。

三峡大坝。苏卫东 摄

在质点、刚体模型的基础上,将固体和流体这种经常发生内部形状变化的物质,视为由无数连续分布的质点构成而忽略微观粒子结构,这就是连续介质的概念。在此基础上,类似于在位移概念基础上引出速度概念或在函数概念基础上引出导数概念,引入内部不同方向的平面两侧的介质相互作用力与面积之比当面积趋于零的极限,即应力概念,再用极限方法引入应变和应变率的概念,即可以成熟的多元微积分和张量分析等数学工具,根据质点系的质量、动量和能量守恒定律,建立起连续介质的力学控制方程。对于水和空气这样的小分子流体,认为物理性质与方向无关,并进一步根据热力学建立起应力和应变率之间呈线性关系的牛顿流体模型,可以封闭控制方程。

方程有积分和微分两种形式。后者即十九世纪建立的著名的纳维-斯托克斯(N-S)方程,是控制流体内部每个质点运动规律的演化型的偏微分方程。如果流动物理量空间分布的演化已经达到与时间无关的平衡态,称为定常流,否则为非定常流。N-S方程实质上是流体的牛顿第二定律,加上质量守恒、能量守恒和状态方程,给定初始条件和边界条件,求解这些方程就可以给出每个时刻流体的密度、速度、压强、温度等物理量的空间分布,也能获得流体和物体的相互作用细节和作用力,因而实现对流动完全定量的刻画。

实际上,早在十八世纪,伯努利就建立了理想流体沿流线的守恒关系,即后世广泛应用的伯努利积分;欧拉则建立了描述理想流体运动的方程组,即欧拉方程组,这可以视为N-S方程在不计流体黏度时的简化版本。根据这一方程,在十九世纪中叶首先由亥姆霍茨发现了流动的涡量(速度场的某种导数,刻画了微元的旋转)是一个重要物理量,因该量在理想条件下具有冻结和守恒性质,可以解释实际中大量观察到的旋涡的持久性。旋涡,特别是涡环运动是如此优美,以至于开尔文将不同物质原子归于不同纽结状态的涡环,这进一步启发泰特给出了第一张纽结分类图,启发数学家研究纽结,也与后世的弦理论有密切联系。在20世纪60年代,还发现了欧拉方程组的新的守恒量——螺度,推动了拓扑流体力学的产生。

含早期力学知识的古装电视剧《西涯侠》(2016)剧照。

除了流体整体保持静止不动时的流体静力学(帕斯卡定律和阿基米德浮力定律是最重要的规律)外,最简化的情况是无旋流,这时根据速度势满足的拉普拉斯方程就可完全确定流体的运动。这一模型是经典水波理论的基础,并且,结合尖尾缘的库塔条件可以得到著名的库塔-儒科夫斯基升力公式,从而确定二维翼型的升力,这是空气动力学的一个重大成果;根据这一模型加上普朗特在兰彻斯特观察启发下提出的三维机翼绕流的升力线模型,可以计算飞机的升力和诱导阻力,这是空气动力学的另一重大成果。

流动的次简化情况是在很低雷诺数下完全忽略对流项的斯托克斯流动,这时NS方程成为线性的斯托克斯方程,其尽管比拉普拉斯方程复杂,但仍然比原始的非线性方程简单得多,可以得到较多的结果,可作为研究原始方程的重要数学工具,并且有极为广泛的用途(例如,雷诺提出了润滑理论方程;在生命科学界广泛使用的教科书《细胞的物理生物学》中,专章讲斯托克斯流动);流动的第三种简化情况是在很高雷诺数下在近壁流动中,因黏性仅在壁面附近的一个薄层内才起作用,NS方程的黏性项可以简化,使得对流动的求解也变得相对容易,这就是普朗特创立的边界层理论,这一理论是流体力学的重大成就,从此人类可以计算流体和固体壁面相对运动时的摩擦阻力,即能够处理航行体在流动不发生分离的附体情况下的摩擦阻力。

边界层理论的提出终结了“水力学工程师观察者不能解释的现象,而数学家却解释着观察不到的事物”这种数百年来学科发展的分立局面,标志着流体力学进入了现代发展时期。泰勒、雷诺、莱特希尔等对现代流体力学的发展也影响深远。普朗特在布辛涅斯克涡黏性概念的基础上,提出了湍流模拟的混合长模型,极大地促进了工业应用。普朗特的学生冯卡门发现了以他名字命名的涡街现象、湍流对数律常数和湍流统计理论中的一个基本方程;冯卡门的学生钱学森、郭永怀、钱伟长和林家翘,对流体相关的应用力学和数学的发展作出了不可磨灭的贡献。普朗特的另一位学生陆士嘉提出“流体的本质就是涡,因为流体经不住搓,一搓就搓成了涡”,对中国涡动力学的发展产生很大影响。

另一方面,对高速可压缩流体力学的研究使人类进入了超声速航空时代和航天时代。在高马赫数时,可压缩效应明显,这时物体在理想流体中运动时将出现冲击波等间断面(类似于船快速行进时在前部出现水隆起,或者向岸边拍打破碎的波浪),这是强振幅的非线性声波,对于高速运动物体产生重大的影响。拉瓦尔喷管的发明是重大的成果。在爆炸力学、高速水力学(包括溃坝,水锤等)、高速风洞、高速叶轮机械、爆轰发动机研究中,可压缩流体力学也是核心内容。

除实验流体力学、计算流体力学和空气动力学、水动力学、非牛顿流体力学这几大分支外,流体力学的主要分支还包括:多相流体力学、生物流体力学、环境流体力学、渗流力学、微纳流体力学、磁流体力学、地球和天体物理流体动力学、宇宙流体力学、燃烧学、稀薄气体力学、物理化学流体力学、涡动力学、气动热力学、气动和水动声学、气动和水动弹性力学、颗粒流、交通流体力学等。相信随着流体力学与各类学科交叉融合的加快,未来新的分支还会不断涌现和发展。

纪录片《我的牛顿教练》(2018)画面。

湍流是有重大意义的流体力学核心问题,也是经典物理中长期未能满意解决的难题,数学家、物理学家、力学家和工程师们从不同的角度对其研究。柯尔莫戈洛夫的湍流唯象理论有很大影响;周培源对现代湍流模式理论做出了开创性贡献,湍流和复杂系统全国重点实验室也是在周先生倡导下成立的。近壁湍流因突出的应用背景和复杂性而有较多研究;流动控制和仿生流动也相当活跃。此外,不稳定性和转捩、非定常分离和旋涡流动也是长期的难题。随着计算机和计算数学的飞速发展,通过数值计算求解流动控制方程的计算流体力学已成为现代流体力学中除实验外的研究和解决工程问题的主要手段。

流体力学与工业文明

作为基础学科,流体力学曾经并继续推动着数学的发展,如复变函数,偏微分方程,奇异摄动理论等,非线性科学的核心概念也是由流体力学研究催生的。特别是对N-S方程数学性质的研究成为当代数学的一大难题。湍流研究将会继续推动数学和凝聚态物理、统计物理的发展,对软物质等复杂流体和燃烧学的研究也会推动物理学、生命科学和化学等学科的发展,而计算流体力学也与计算数学、计算机科学(包括量子计算技术)等在互动中发展。

纪录片《大三峡》(2009)画面。

就像数学已经成为人类文明的一大基础,流体力学除作为一个单独的学科分支存在外,其显著特点是已经广泛渗透到众多的传统学科和几乎所有的工业技术领域。兹列举不完整的概况如下。其中括号内的文字只是个别的例子,不是全面的说明。

流体力学是大气和海洋科学(天气、海浪和洋流预报,气候演化)、地质和地球科学(地球演化、矿物形成、地震、海啸、火山喷发、泥石流)、天体物理学(太阳和行星物理、奇异星、黑洞、星系演化)等领域的核心基础学科,与地理学(水文、河流、区域形态)也密切相关,它也在土木(超大型结构物、桥梁、隧道)、水利(水利工程)、航空(各类飞机、低空经济)、航天(火箭、卫星、空间站)、船舶(各类用途的船舶)、石油(陆地和海上采油、天然气和可燃冰开采)、化工(先进的过程装备)、能源(核能、可再生能源、电池)、动力(流体机械、航空发动机)、机械(润滑、液压、气力输送)、矿业(采矿、选矿)、冶金(熔炼、粉末冶金)、制造(建材、铸造、单晶、造纸、增材制造)、交通运输(汽车、高铁、运河、管道运输、路网规划)、建筑(风工程、通风)、城市设计(给排水工程)、环境(大气和水污染治理、土壤修复、沙漠改造)、海洋工程(结构抗浪、海冰变化、水下技术)、农业(灌溉、农机、粮食加工)、食品(分选、萃取、打浆、输送)、纺织(气流和喷气涡流纺纱、特种服装、功能面料)、制药(特种搅拌器、分离、混合与输送)、家电(提高出风、散热效率、降低风扇噪声)、电子(芯片制造、热管理)、生物医学工程(人工脏器、血流重塑、药物吸收)、体育(水上运动、球类、自行车、空中运动)、虚拟现实(游戏、动画、电影)、艺术(广告、流体艺术)等等涵盖了人类生存的能源、环境、居住、交通、生产、卫生、娱乐、安全等核心领域中发挥作用。其中,国家安全和防灾减灾是安居乐业的大前提,流体力学的作用是关键的。

流体力学的一般应用始终以降低产品的能耗和噪声,提高性能、工作效率和仿真水平为目标,而流体力学在现代工业文明中最突出的成就是在航空航天领域。很难想象载客数百人、重量数百吨的大飞机能被空气托着以每小时近千公里的速度飞行,这是任何鸟类都无法超越的。也很难想象载客一百人、起飞重量一百多吨的飞机能以每小时两千多公里的速度商业运营二十多年。这些飞机和飞机发动机的设计都以顶级的流体力学研究成果为支撑。实际上,所有的螺旋桨、风扇、叶轮机械能够运行的核心原理都和机翼产生升力的原理相同。可以预计,未来将会出现噪声和能耗更低的超声速客机,以及能实现天地往返的大型飞机,以及更加高效的流体机械。流体力学也是先进机器人和工业软件研发中的关键内核。

作者/苏卫东

编辑/何也 西西

校对/薛京宁