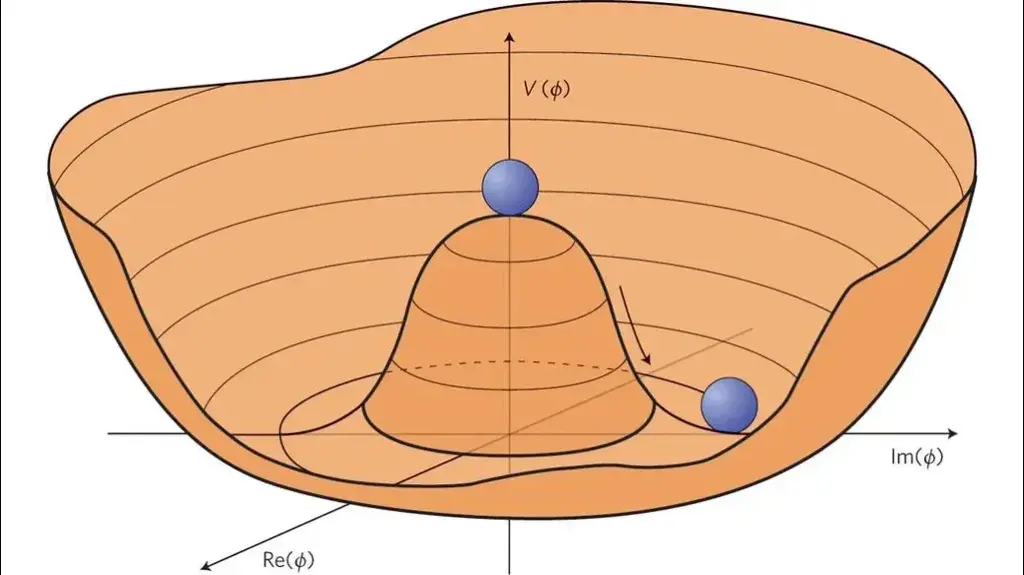

当我们看到一个球摇摇欲坠地停在山顶时,这种情形就像是所谓的“精细调节态”,或者说“不稳定平衡”。相比之下,更稳定的位置是球顺势滚落到山谷底部。我们今天所认为的宇宙零点能量,或许并不是最低能态。如果真是这样,那么宇宙可能发生一次跃迁,而在跃迁过程中伴随能量释放。

问:零点能量能否成为人类取之不尽的能源?

在人类文明的发展史里,“免费能源”的承诺常常与骗局挂钩,比如永动机。但零点能量却似乎更具科学味道。问题是,它到底是真的可行,还是披着科学外衣的幻想?

自古以来,人类不断驯服自然的力量。牛与犁,让农业摆脱了单纯依赖人力;风车驱动的石磨,使粮食加工效率猛增;掌握燃烧与蒸汽,则开启了工业革命。此后,电的普及又把机械、化学、核能等不同形式的力量汇聚到一起,塑造了现代世界。

如今,我们熟悉的能源清单里有风能、太阳能、水能,也有核裂变与核聚变。但这些方式本质上都要依赖物质粒子的能量释放。而零点能量(Zero-Point Energy,简称ZPE)提出了一个更激进的可能:即便在最纯粹的“空无”中,也蕴藏着能量。

那么,这究竟是真实的物理现象,还是骗子的噱头?

让我们从最简单的物理系统开始想象。你可以设想一团气体、一颗原子,或者只是一片完全空旷的空间。每一个系统都存在所谓的“最低能态”,也就是能量无法再被进一步减少的状态。比如一个氢原子,电子围绕质子转动,它的基态就是最低能量状态。但即便如此,能量并非为零——电子依然在运动,依然有角动量,这就是“零点能”的含义。

关键是,空无的空间本身,真的能量为零吗?

爱因斯坦的广义相对论告诉我们,即便拿走所有物质与辐射,空间依然可能自带能量,这就是“宇宙学常数”。它决定宇宙是收缩还是膨胀。后来,量子场论又进一步指出,电磁场、强相互作用、弱相互作用这些场,即使在真空中也不会彻底消失,它们也有自己的“真空期望值”。

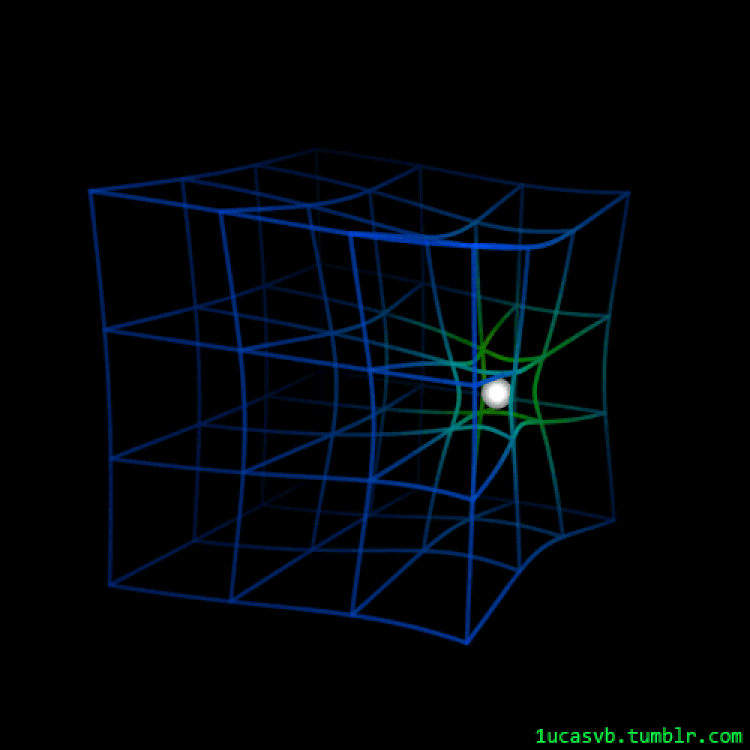

如果用动画来展示,当一个质量在时空中移动时,时空的反应就能被更直观地理解。它并不是像一块二维布料那样被压弯,而是整个三维空间都会因为物质与能量的存在和性质而发生弯曲。空间的形状也不会在瞬间、无处不在地改变,它的变化速度受限于引力传播的速度——也就是光速。广义相对论是相对论不变的,量子场论同样如此,这意味着尽管不同观察者的测量结果可能不一致,但只要通过正确的转换,它们最终都是彼此相容的。

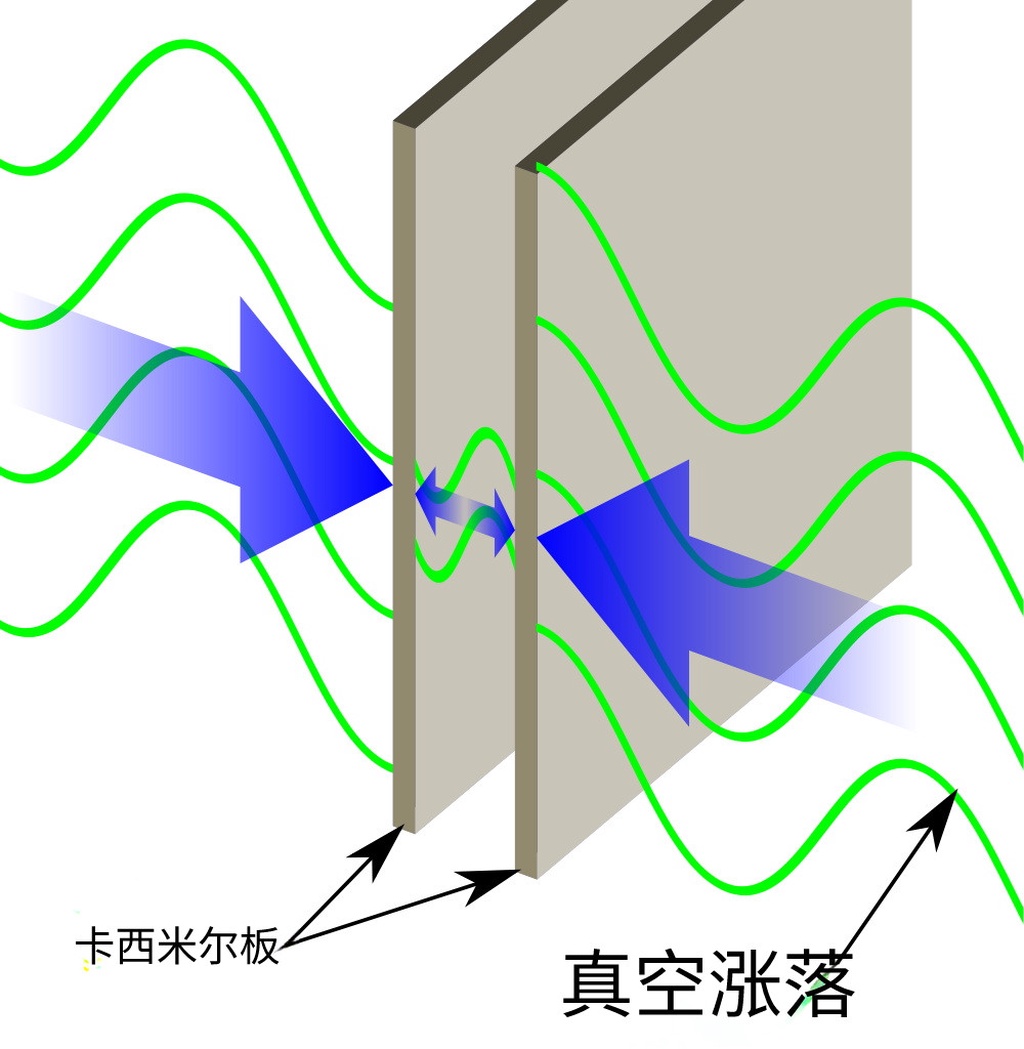

这些并非空谈。1948年,Casimir效应被提出:如果在真空中放置两块平行金属板,它们之间会出现一种微小的吸引力。直到1997年,实验物理学家Steven Lamoreaux终于在微米尺度上实测到这一效应,与理论预言几乎吻合。这证明了:真空确实储存着能量。

更震撼的证据出现在上世纪90年代末。天文学家发现宇宙的膨胀速度并未减慢,反而在加速。这只能意味着空间本身带有正的零点能量,也就是我们今天称为“暗能量”。

那么,人类能否利用它来发电?

理论上,如果当前的零点能并非真正最低的真空态,那么通过量子隧穿,真空可能会跃迁到更低能态,释放出巨量能量。但问题在于,这种转变几乎等于宇宙自毁:光速扩张的“毁灭气泡”会瞬间抹去一切。显然,这是我们不希望看到的。

Casimir效应的示意图通常是两块平行的金属导体板。在板的内部,某些电磁模式被排除了,而在板的外部,它们却可以自由存在。结果就是,这两块板之间会产生吸引力。早在20世纪40年代,Casimir就预测了这一现象,而在90年代,Lamoreaux通过实验成功验证。至于为什么会出现这种力,不同的量子场论都能推导出答案:那是因为金属板之间对电磁波模式施加了额外的限制。

至于Casimir效应,虽然能被观测到,但其能量规模极其微小,只相当于原子间范德华力的千分之一电子伏特。远不足以点亮一盏灯,更别提支撑全球能源系统。

尽管如此,市面上仍充斥着打着“零点能”旗号的骗局:有人兜售所谓“无限能量装置”,承诺免费电力,却不过是冷聚变、永动机、反作用引擎骗局的翻版。说它是“胡扯”,已是最温和的形容。

真实的情况是:零点能确实存在,也确实为正值,但人类只能在极微小的尺度上窥见它,而非将它转化为无尽的清洁能源。倘若有人拍胸脯说解锁了无限能量的秘密,那很可能只是想解锁你钱包里的钱。

本文译自 Big Think,由 BALI 编辑发布。