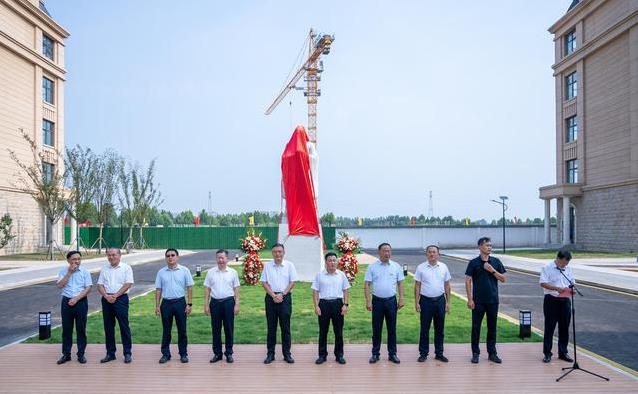

8月28日上午,济宁一中任城校区操场上人头攒动,锣鼓声、礼乐声响成一片。九点零九分,伴随着红绸缓缓拉开,一座孔子圣像在校园中央露出真容,庄严肃穆,瞬间成了全场焦点。这不是简单的雕像揭幕,而是济宁人用实际行动,把孔孟之乡的文化根脉深深扎进校园里。

这座孔子圣像高大挺拔,雕刻得栩栩如生。孔子目光深邃,双手捧书,像是随时准备给学生们讲一堂关于做人做事的课。师生们站在像前,个个神情肃穆,有的还低声讨论,感叹这雕像带来的厚重感。揭幕仪式上,济宁市教育局的领导、任城区政府的大咖、学校的校长老师,还有学生代表都来了,大家齐聚一堂,共同见证这件大事。

为什么要建这座孔子像?济宁是孔孟之乡,孔子文化是这座城市的命根子。学校想通过这座雕像,让学生们抬头就能看到先贤的风采,低头就能想起做人的道理。校长李敬东在现场说得直白:“咱们济宁人,骨子里就讲究尊师重教。这座圣像,就是要提醒孩子们,学习不光是为了考高分,更要学会做个有德行的人。”

仪式简单却不失隆重。主持人李秋生是学校的纪委书记,也是任城校区的执行校长。他一开口就点明,这座圣像不只是个摆设,而是学校传承文化的决心。学生们站在台下,听得认真,有的还掏出手机拍下这历史性一刻。毕竟,这样的场面,不是天天能看到的。

揭幕的那一刻最激动人心。红绸被几位领导和嘉宾一起拉开,孔子圣像在阳光下熠熠生辉。雕像底座上刻着“学而不厌,诲人不倦”,八个大字像是在跟每个学生对话。现场掌声雷动,学生们脸上满是骄傲,仿佛在说:“这就是我们的学校,这就是我们的文化!”

这座圣像的背后,还有个暖心的故事。它不是学校自己掏钱建的,而是由山东松源建设集团捐建的。集团负责人梁松在现场讲话时,语气里满是自豪:“能为教育做点事,还能弘扬孔子文化,我们觉得特别有意义。”这话说得实在,台下不少人听了都点头,觉得这企业真有担当。

济宁一中任城校区建校以来,一直把文化教育放在心坎上。学校不光教学生读书认字,还特别重视品德教育。这次孔子圣像落成,就是学校“文化立校”的又一记重拳。老师们说,圣像就像个精神灯塔,提醒学生们无论走到哪儿,都别忘了修身养性的根本。

现场有位老师感慨得特别真切:“这圣像不只是个雕像,它是种精神的延续。咱们中国人讲究尊师重教,这座像就是在告诉孩子们,学习是为了让自己变得更好,也让社会更美好。”这话说到很多人心坎里去了。学生们虽然年纪小,但也能感受到这份文化的重量。

仪式结束后,师生们围着圣像拍照留念,有的还在讨论以后要多学点孔子思想。学校还计划围绕这座圣像,推出一系列传统文化活动。比如,组织学生读《论语》,开展书法比赛,甚至还有讲孔子故事的比赛。这些活动听起来就让人期待,学生们估计也能从中找到不少乐趣。

数据也说明了济宁人对教育的重视。据统计,济宁市2024年教育投入比前一年增长了8%,其中不少资金都用在了校园文化建设上。像济宁一中这样的学校,近年来新增了不少文化设施,比如书法室、国学讲堂,现在又多了这座孔子圣像。这些都让校园变得更有书香气,也让学生们更有归属感。

说到这儿,不得不提济宁的文化底蕴。作为孔孟之乡,这里的每一块土地似乎都带着儒家文化的影子。街头巷尾,随处可见跟孔子、孟子相关的地名、牌匾。学校建孔子像,其实也是在跟这座城市的文化传统接轨。就像家里摆个老祖宗的画像,时刻提醒后人别忘了根。

这座圣像的意义,远不止是个校园地标。它让学生们在每天上学放学的路上,都能抬头看看孔子的模样,低头想想做人的道理。未来,学校还想把圣像广场打造成一个文化交流的地方,让学生、老师甚至社区居民都能来这儿聊聊文化,谈谈理想。这不就是教育最该有的样子吗?