近日,演员张维伊与董璇在阿那亚共同用餐的一段对话视频,在网络上引发广泛讨论。

令人惊讶的并非聚餐本身,而是两人之间极不对等的交流模式——不管董璇提起什么话题,张维伊总能将其引向自己,尤其是他那段充满艰辛的北漂往事。

董璇刚说一句“臭豆腐挺辣的”,张维伊便仿佛没有注意到对方被辣到的表情,迅速接过话头:“刚来北京打拼的时候,就在路边摊吃最便宜的东西,特别接地气。”

甚至都未想起该为对方倒杯水缓解辣感,反而由此联想到另一段关于“鱼香肉丝”的回忆:因点不起这道菜,他恳求老板能否用土豆代替肉丝做一份。

即便董璇谈及自己2003年代表作《雪花女神龙》在各大卫视热播的经历,话音未落,张维伊又一次将话题转向自己:“那时候我刚到北京,只知道北影厂,天天在那找工作。”

一整场对话,几乎成为张维伊个人的“忆苦思甜会”,而董璇的话语却仿佛被无形地消解和转移。

不少网友评论道:“董璇一直在照顾对方情绪,而张维伊却更关注自我感受。”

话语权背后的情绪能量:积极与沉重的鲜明对比

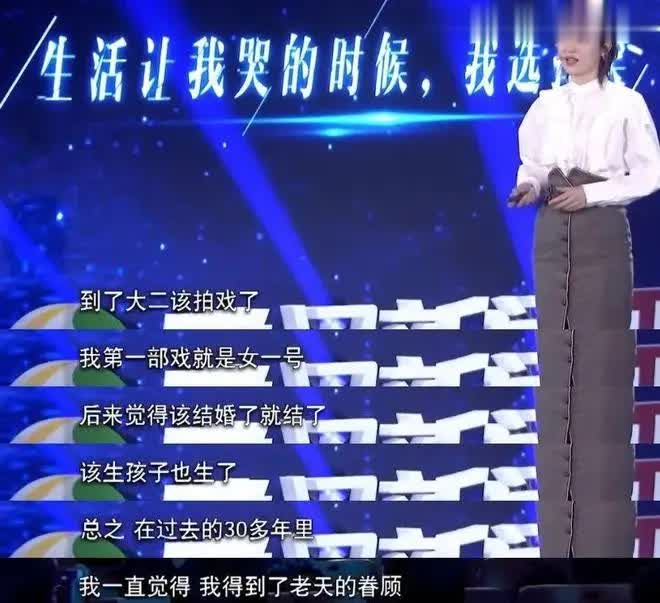

从对话内容中可以明显感受到,董璇所传递的是一种轻松、积极的生活态度,她分享工作成果、美食体验,语气中自带一份从容与稳定感。

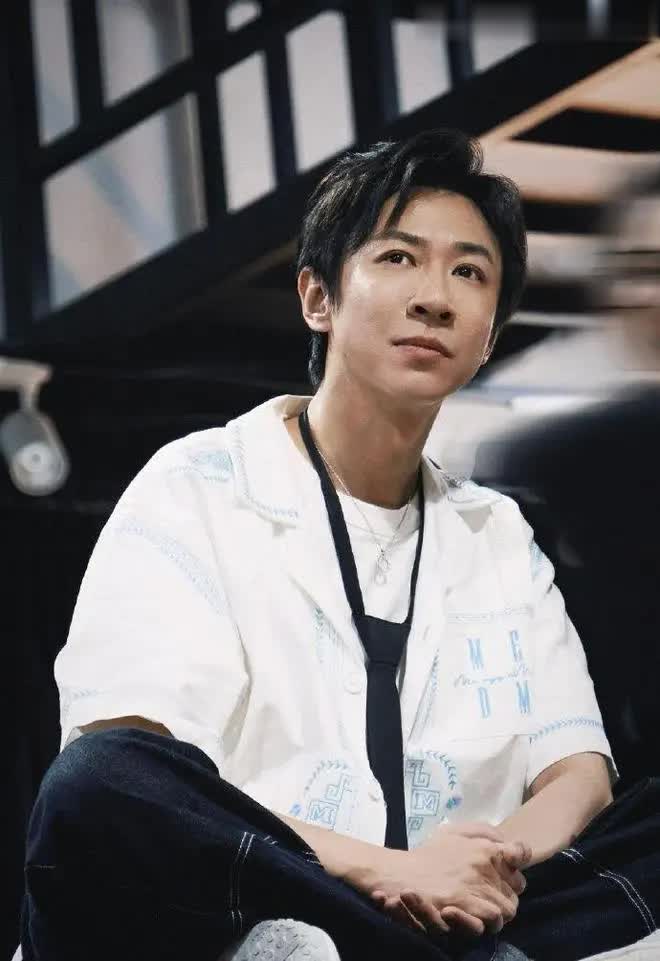

而张维伊虽然并非故意忽视对方,却始终沉浸于自我表达的世界中,其内容大多围绕早年贫困、挣扎与不确定的经历。

这种输出内容的差异,从某种程度上也反映出两人现阶段生命状态的不同:董璇已进入追求精神层面满足的阶段,而张维伊仍处于对早年“物质匮乏”的心理补偿状态。

天壤之别的人生底色:为何他们如此不同?

要理解两人这种对话模式的形成,离不开他们截然不同的人生经历——董璇出生于东北一个富裕的独生家庭,从小因外貌出众备受宠爱。

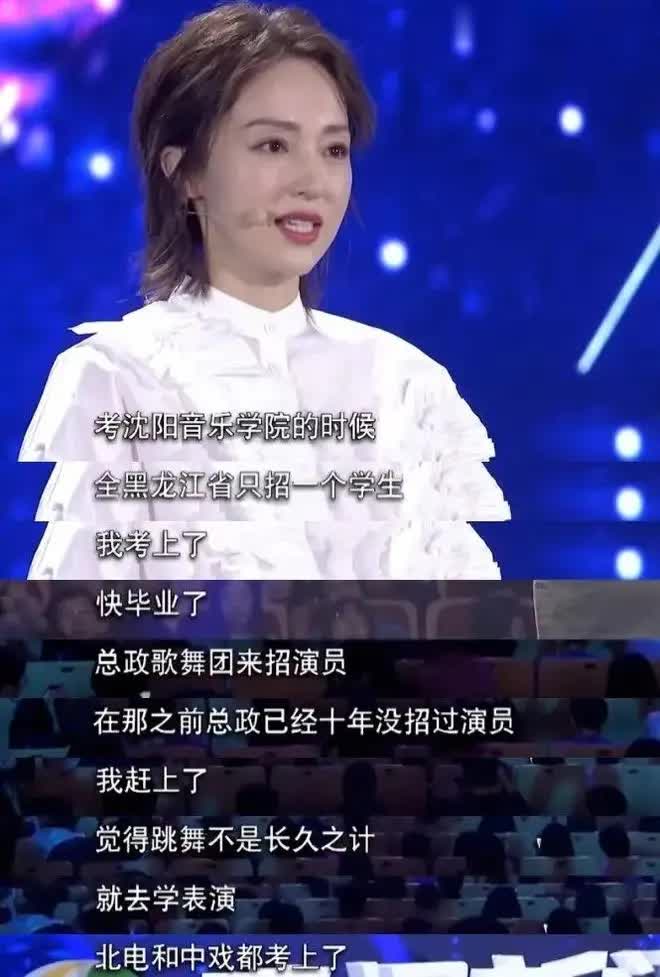

她的人生一路顺遂:被黑龙江省唯一名额录取进入沈阳音乐学院,意外被十年未招新的总政歌舞团选中,之后同时被北电与中戏争抢。

学生时代,她已多次担任女主角,从未经历过跑组被拒、无戏可拍的低潮期,即便婚姻曾遭遇挫折,她仍保持冷静理性应对,物质与精神世界始终稳定。

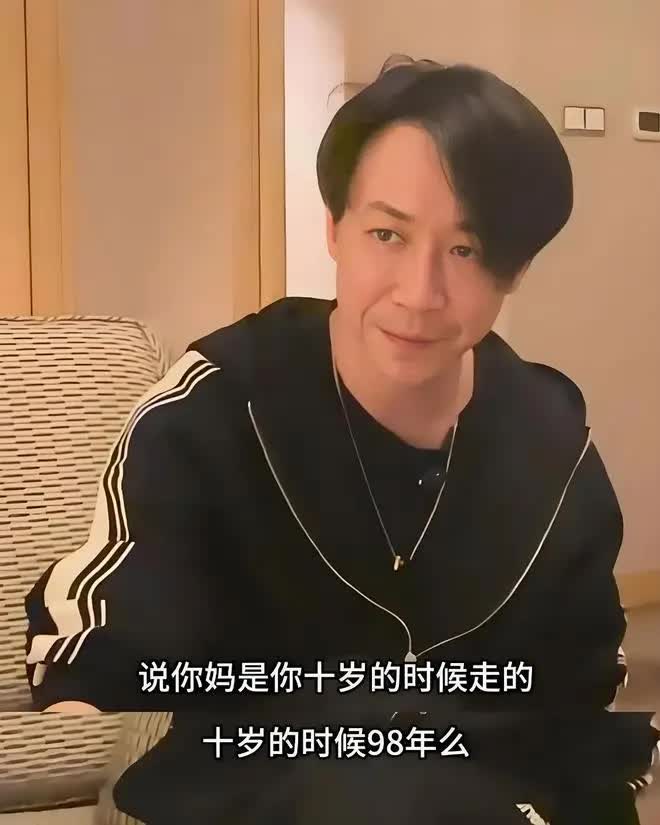

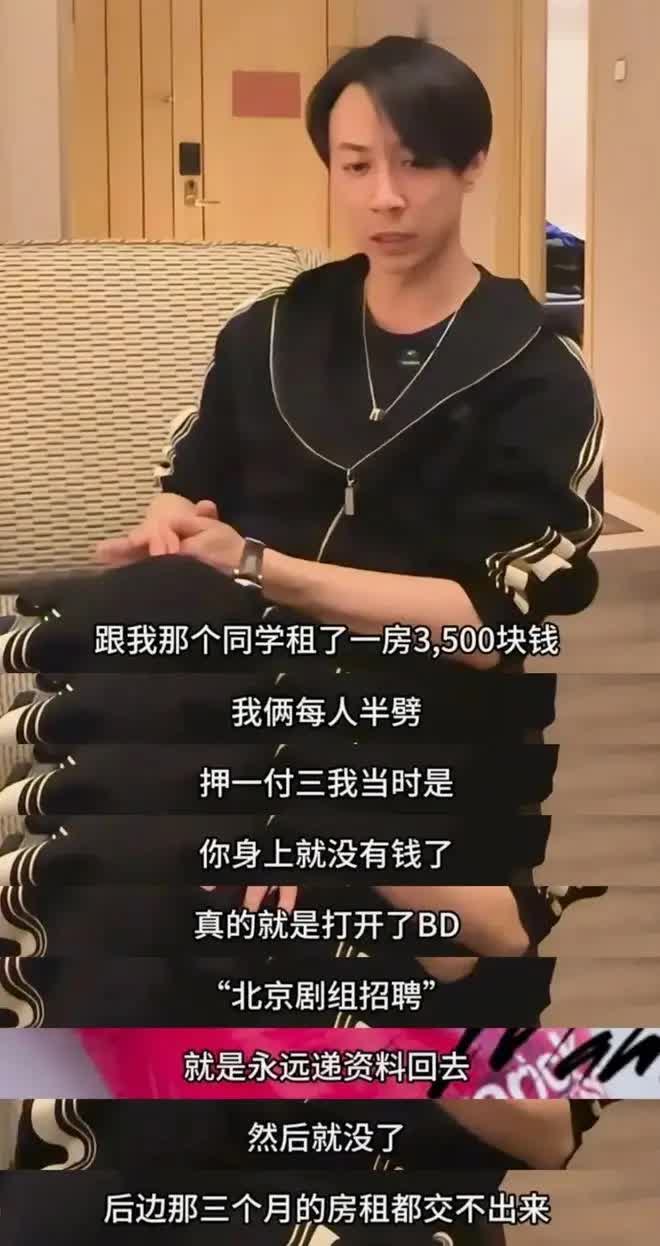

而张维伊的成长轨迹则充满坎坷:出生山西普通家庭,幼年因玩耍误伤眼睛,母亲在生二胎时因羊水栓塞不幸离世——那年他仅十岁。

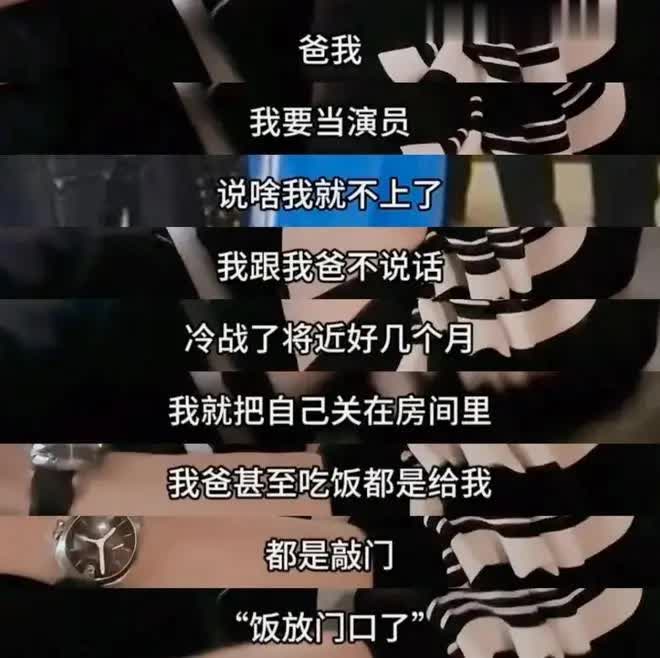

为实现表演梦想,他曾以绝食“要挟”父亲只身北漂,住筒子楼、吃路边摊、屡次试戏被拒,甚至一度交不起房租。

凭借话剧慢慢站稳脚跟,直至参加《一年一度喜剧大赛》才逐渐获得知名度,也正是在生活稍有起色时,父亲病逝。

物质敏感 vs 精神从容:行为背后的心理映射

张维伊曾在多个场合不经意展示名表、耳机等物品,甚至因一顿饭钱与人发生争执——这些细节并非虚荣,而更像一种长期物质匮乏所带来的心理补偿行为。

他需要通过这些外在符号确认自我价值,暗示“我终于做到了”。

反观董璇,北京的豪宅、景区的别墅皆自然流露于日常分享,从不刻意标榜,更注重生活品质与精神层面的丰富性。

她不需要通过物质去证明什么,因其人生早已跨越这一阶段。

舆论风暴之后:他真的淡定吗?

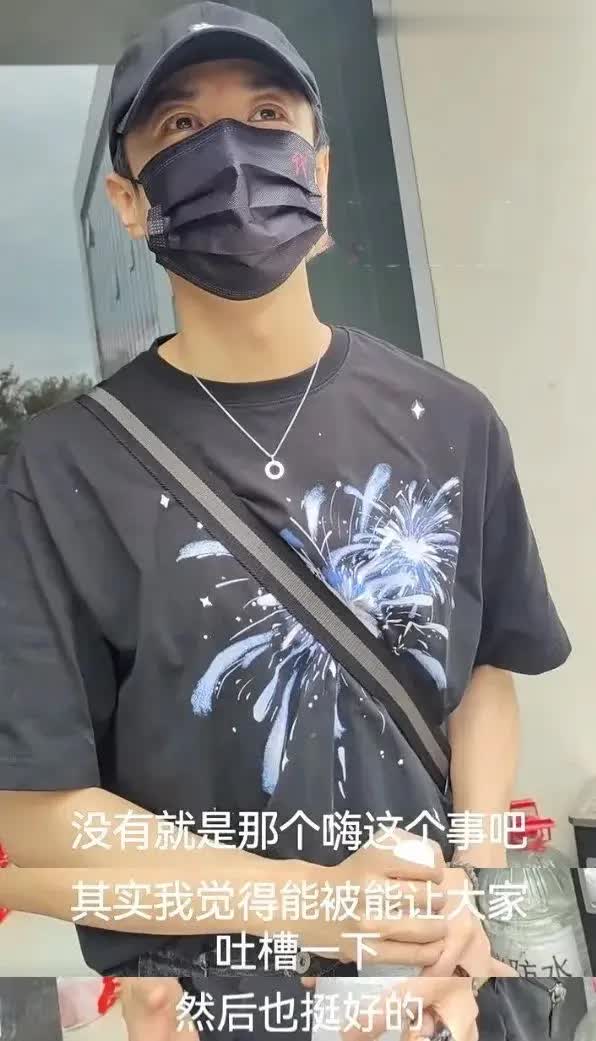

节目播出后,张维伊遭遇了大规模的网络质疑,尽管他对外表示“如果能被大家吐槽一下,也挺好”;

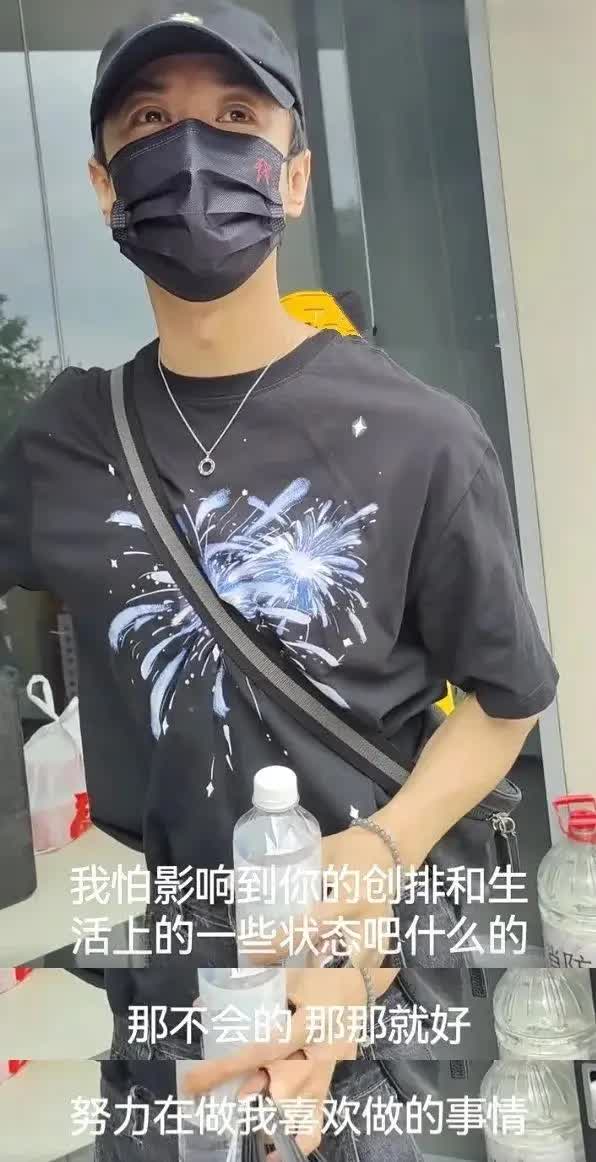

看似淡定接纳,行为上却透露出另一番信号:一直佩戴的耳机和名表悄然消失,公共场合开始戴口罩帽子遮挡,社交媒体亦停止更新。

甚至连原定九月初在杭州的话剧巡演,也未见其宣传,对于一个依赖观众好感的话剧演员来说,这场舆论风波无疑是一场严峻考验。

某种程度上,他实现了“被看到”的愿望,却也付出了口碑的代价。

成长轨迹如何影响一个人的表达方式?

张维伊不断回溯过去的行为,并非自私,而更像是一种创伤后仍未完成自我和解的表现。

他频繁提及“当年如何”,实则仍在寻求外界对其艰难成长的理解与认可,而董璇的平和与包容,则来源于她从未被物质与失败长期困扰的底气。

这种差异也提醒我们:每个人的话语模式背后,其实都是一整条人生轨迹的折射。

并不是谁对谁错,而是节奏不同

严格来说,张维伊并没有做错什么,他只是还没有学会如何在一段平等对话中适时倾听、恰当回应。

而全网劝离与批评,某种程度上也是因为公众更倾向于保护像董璇这样情绪稳定、体面温和的人。

他或许需要更多时间完成从“生存者”到“生活者”的心理转变——而外界亦不妨给予一定的包容与空间。

人生的节奏本就不尽相同,有人早早从容,有人慢慢长大,真正重要的,并非此刻是否同频,而是是否愿意走向更开阔的沟通之地。