安山岩,这种石头听起来普通,但它的故事可不简单!在地壳深处,高温岩浆翻滚,像一锅熬了千万年的热汤,慢慢凝固成了这种坚硬的家伙。它不只是块石头,还藏着地球的秘密,关系到我们盖房子、修路,甚至研究地球的过去。今天,咱们就来聊聊安山岩的那些事儿,带你看看它怎么从地底“爬”到地面,变成我们生活里离不开的材料。

安山岩的诞生得从地壳深处说起。地球内部热得像个大火炉,岩石被高温烤化,变成了岩浆。这岩浆可不是普通的液体,里面全是硅、铝、钙、镁这些元素,像是大自然调配的一碗“化学汤”。当板块运动或者火山活动开始,岩浆就坐不住了,开始往上挤,像水从地底冒出来一样。

岩浆往上跑,可不是一蹴而就的事儿。它得穿过地壳里的裂缝和断层,慢慢往地表靠近。这过程可慢了,少说几百年,多则几千年。就像挤牙膏,岩浆一点点被挤到地表附近,温度也开始降下来。温度一低,里面的矿物就开始“结晶”,像糖浆冷却后变成糖块一样。

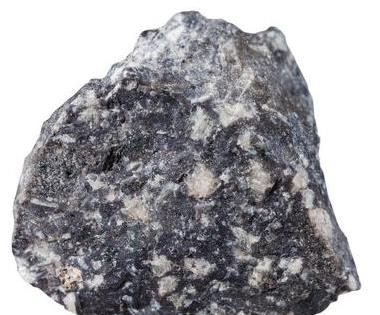

最先“凝固”的是含铁和镁的矿物,比如橄榄石和辉石。这些家伙比较“耐热”,冷却后就变成了安山岩里的“硬骨头”。接着,斜长石和角闪石这些含铝的矿物也开始成型。这些矿物就像搭积木一样,决定了安山岩的质地和模样。因为冷却速度快,晶体来不及长大,所以安山岩的颗粒通常很小,摸起来细腻得像磨砂纸。

安山岩的颜色也是个亮点。灰的、绿的、红的、紫的,甚至还有黑的、黄的,活像大自然的调色盘。这种颜色不是随便来的,取决于岩浆里混了什么矿物。比如,含铁多的安山岩可能偏黑,含石英多的就偏浅色。每次看到这些石头,就像在看地球的“化妆术”。

说起用处,安山岩可是个全能选手。它的硬度高,抗压能力强,耐磨得像个“铁人”。在建筑上,它常被用来做墙面、地板,甚至铺路。比如,北京的一些老建筑,底下可能就藏着安山岩的身影。数据上,安山岩的密度在2.6到2.8克每立方厘米,孔隙率只有1%到5%,这意味着它结实又不爱渗水,特别适合做建筑材料。

除了盖房子,安山岩在装饰上也有一席之地。它的纹理细腻,切开后表面光滑,特别适合做雕刻或者景观石。比如,公园里那些好看的石桌石凳,没准就是安山岩做的。它的光泽度高,切成薄片后还能透点光,地质学家拿它放在显微镜下看,能看到五颜六色的晶体图案,像是大自然的艺术品。

安山岩还有个“隐藏技能”——磁性。因为里面可能有磁铁矿这种含铁的矿物,有些安山岩能被磁铁吸住。这特性在地质勘探里特别有用,科学家用它来找矿藏或者研究地壳运动。可以说,安山岩不光是块石头,还是地球的“GPS”。

不过,安山岩的形成可不全是“顺利通关”。岩浆在上升时,会跟周围的岩石和地下水“打交道”。这些接触让岩浆的成分发生变化,比如热液活动会往里掺点新元素。就像做菜时加了点新调料,味道就不一样了。这种变化让安山岩的化学成分千差万别,同一个矿区可能都有好几种“口味”。

说到分布,安山岩在地球上哪儿都能找到,尤其爱扎堆在火山活跃的地方。环太平洋地震带、地中海地区、火山岛,这些都是它的“老家”。为啥?因为这些地方板块运动频繁,岩浆活动多。板块俯冲时,一个板块钻到另一个下面,岩石被高温高压“烤化”,岩浆就冒出来了,冷却后就成了安山岩。

安山岩的形成还跟火山喷发脱不了干系。火山一喷发,岩浆从火山口“哗”地冲出来,冷却后就变成了安山岩。这种岩石记录了地球的“火爆脾气”,科学家通过研究它,能知道几百万年前的火山活动啥样,甚至能推测地壳是怎么动的。

安山岩的“脾气”也有弱点。比如,它耐热性不错,但遇到极端高温可能裂开。长期泡在酸性环境里,也可能被腐蚀。不过,这些小毛病不影响它的“硬汉”形象。毕竟,能在地球上混几亿年,还被人类拿来盖房子、做装饰,哪有两下子怎么行?

用生活里的话来说,安山岩就像个“低调的大佬”。它默默躺在地下,承载着地球的历史,帮我们建家修路,还顺便给科学家讲讲地球的“前世今生”。更厉害的是,它分布广,储量大,只要合理开采,完全能满足需求,还不破坏环境。比如,矿山开采后,种点树、修点生态,就能让环境恢复如初。

说到保护,安山岩的开采可不能乱来。过度挖会破坏生态,影响当地的植物和动物。所以,规划开采、修复生态特别重要。比如,有些地方会在开采后种草植树,让矿区变回绿地。这样既用了资源,又没让大自然“吃亏”。

安山岩的故事还不止这些。它不光是块石头,更是地球和人类生活的“连接点”。从地底岩浆到高楼大厦,从火山喷发到公园石凳,它见证了自然的力量,也融进了我们的日常。你说,这石头是不是有点“神”?下次看到路边的石材,或者公园里的石雕,不妨想想:这块安山岩,可能是几亿年前的岩浆“旅行者”,现在正陪着我们过日子呢!