2025年本应是超级英雄电影的复兴之年:在经历《蜘蛛夫人》、《小丑:双重疯狂》和《猎人克拉文》惨淡收场的2024年后,今年推出的《超人》、《神奇四侠:第一步伐》及《新复仇者联盟》(我们暂且不谈《美国队长4》)均获得不俗口碑。

然而网络舆论却呈现截然不同的图景:扎克·施奈德死忠粉对DCU《超人》的恶意攻击、《神奇四侠》"注定失败"的荒谬论断,以及针对"超级英雄疲劳症"的过度担忧,几乎淹没了理性讨论。

问题在于,这种“动辄必须破十亿”的标准,本身就是不合理的。

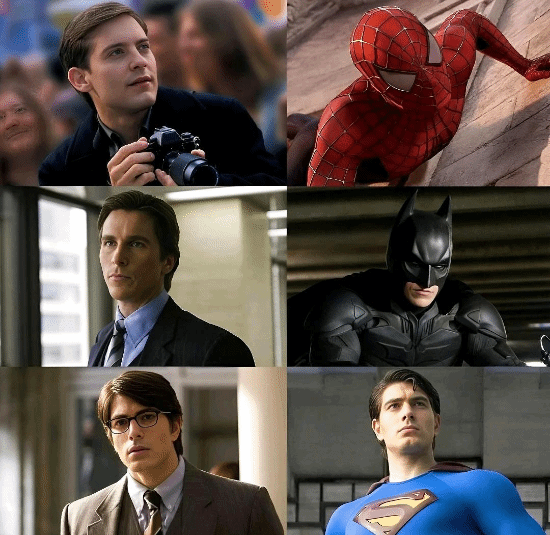

1978年理查德·唐纳的《超人》开创超级英雄电影先河时,该类型尚未成为年货式产出。直到千禧年初《刀锋战士》、《X战警》与《蜘蛛侠》系列才真正奠定其商业地位——即便2002年山姆·雷米《蜘蛛侠》创下首周票房破亿纪录时,全球破十亿仍是天方夜谭。

破十亿门槛的演变史印证了这种期待的荒谬性:1997年《泰坦尼克号》以18亿创下影史纪录时,这被视为不可复制的奇迹;直到2006年《加勒比海盗2》才成为影史第三部破十亿影片(指环王3为第二部)。而如今58部破十亿影片中,超级英雄类型确实占据相当比例——《复仇者联盟》首周破2亿、总票房15亿的成绩彻底改写了行业标准。但将特定项目的偶然成功转化为普适性指标,无疑是对电影艺术的粗暴量化。

当前《超人》全球票房止步6亿、《神奇四侠:第一步伐》突破5亿的成绩,实际上完全符合合理预期。但网络舆论却执着于对比2013年《钢铁之躯》6.7亿的成绩,断言DCU不如DCEU;或是无视《神奇四侠》系列此前最高票房仅3.3亿的事实,指责MCU走向衰亡。这种论调显然忽略了以下关键事实:

导演詹姆斯·古恩亲自驳斥"《超人》需6.5亿才能回本"的计算模型

迪士尼CEO鲍勃·艾格明确肯定《神奇四侠》"成功将重要IP引入MCU"

两部作品均已启动续作开发:《超女》单人电影定档2026年,神奇四侠确认加盟《复仇者联盟:末日决战》

所谓"超级英雄疲劳症"实质是"劣质电影疲劳症"——《闪电侠》、《蚁人3》及索尼漫威角色宇宙的连续失利,证明观众抗拒的是粗制滥造而非类型本身。

当超级英雄电影不再垄断市场票房,反而为其他类型片提供生长空间:原创恐怖片《武器》斩获2亿、赛车题材《F1》凭借传统电影魅力收获6亿、爱情剧情片《物质主义者》逼近1亿——这种多元共生的生态才是行业健康发展的标志。

电影艺术的评价标准终应回归作品质量本身“好不好看”,而非执着于“赚了几个亿”的票房里程碑。当超级英雄类型回归其作为"众多成功类型之一"的常态定位,或许我们能重新学会讨论电影如何打动人心,而非仅仅关注其为片方赚取了多少利润。