人工智能已经、正在、将会深刻改变科研范式。一场从方法论到组织模式的深层变革,已然在科学界展开。

今年四月,中国科研团队发表的一项成果让科学界为之一振——首次完成秀丽线虫神经系统、身体与环境的闭环仿真,构建起了基于数据驱动的生物智能模拟系统。基于此系统,科学家们将可以通过模拟线虫的行为,探索神经结构如何影响智能行为。

但这仅仅是个开始。

同样在今年,人类细胞谱系大科学设施在广州启动建设。

相比起秀丽线虫仅有约1000个体细胞的数量级,这一大科学设施的目标宏大而不可思议——将人体40万亿个细胞进行全面数字化,绘制出每一个细胞从受精卵开始,到发育成组织器官,再到衰老全过程中出现的所有细胞类型进行汇总和演变关系。

也就是说,人体内的所有细胞的生命规律都将在数字生理人大模型中被虚拟展现。仅以对生物医药领域的影响而言,通过回溯、模拟、预测疾病细胞谱系演化,不仅可以精准定位病变驱动关键靶点,还可以在数字人体测毒试药,有望突破药物研发的“死亡之谷”。

传统科研范式遵循“观察—假设—验证”的线性链条,就如同在迷雾中摸索的单行道。而在人工智能的加持下,这一链条将被彻底颠覆,通过海量数据挖掘与自主推理,“数据密集—智能涌现—人机协同”的新范式将被构建。

更具深意的是科研组织模式的变革。合肥综合性国家科学中心的量子攻关团队,通过“揭榜挂帅”等机制动态组队,实现了基础研究、工程转化与AI算力的实时耦合。这种“国家队+创新联合体”的模式,正在重塑科研生产关系。从“孤岛式创新”向“分布式智能网络”变革,从“中心—外围”结构向“节点—网络”结构转变。在新的科研组织模式下,网络中的不同主体将共同参与人类知识生产,形成人机协同的全新科研团队,描绘出“人类提需求—人工智能生成路径—计算机自动验证”的全链条科研路径。

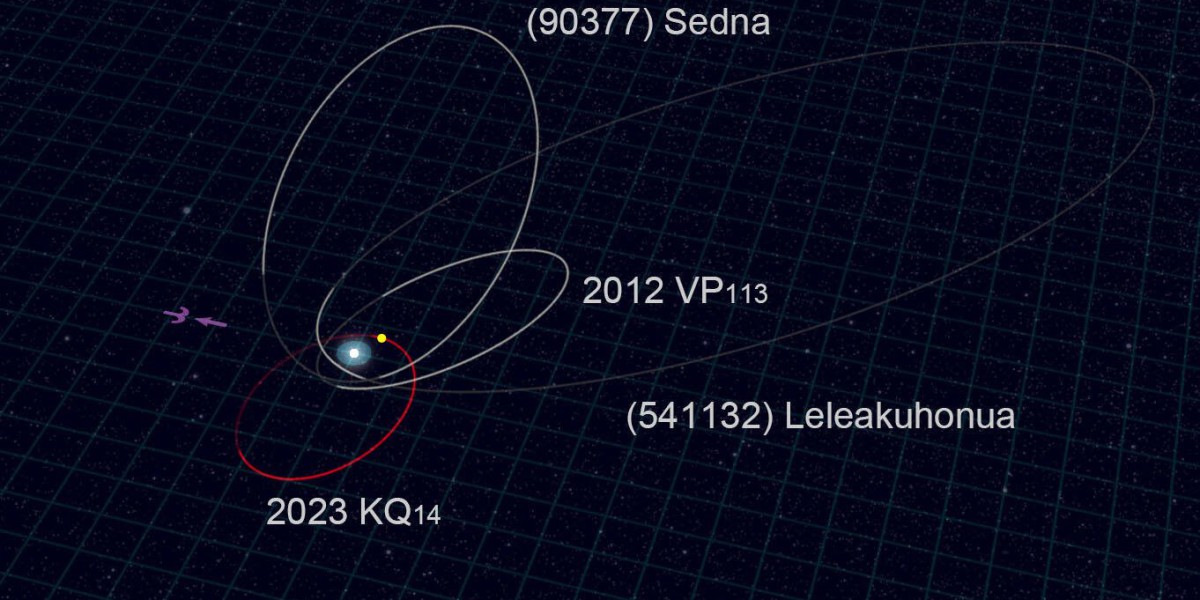

人工智能驱动的科研范式变革,更将带来人类认知方式的革命。当“风乌”模型将台风预测精度提升至50公里级,“天工”基因编辑大模型实现CRISPR脱靶率降低90%,突破传统科研方法在多尺度耦合、高维参数优化中的技术天花板,不仅是效率的飞跃,更是一个新时代的曙光——在人工智能时代,数据、算法与人类智慧的共生,正在将科学发现的边界推向更远的星辰大海。

文|李钢