当特斯拉第三代 Optimus 机器人开始在加州工厂执行精密装配任务,当比亚迪的伺服电机生产线实现人形机器人核心部件量产,一个耐人寻味的产业现象愈发清晰:全球汽车巨头正集体跨界涌入机器人领域。这并非偶然的技术跟风,而是汽车产业在智能化浪潮中,基于技术协同、场景延伸与生态重构的战略选择。中国电子学会预测到 2030 年我国人形机器人市场规模将达 8700 亿元,而瑞银集团更看好其长期潜力,预计到 2050 年全球市场规模可达 1.4 万亿至 1.7 万亿美元,这些数据背后,是车企将自动驾驶平台能力向具身智能领域自然延伸的产业逻辑。

车企跨界机器人领域的核心优势在于技术基因的天然协同。华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志提出的 "自动驾驶平台能力" 概念,揭示了汽车产业与机器人产业的技术共通性。自动驾驶技术积累的多模态感知系统、决策算法、算力调度能力,构成了具身智能的技术底座。均胜电子最新推出的具身智能机器人 "全域控制器" 胸腔及底盘总成方案,将汽车域控制器技术迁移至机器人领域,实现大小脑融合控制,较传统方案节省 50% 以上空间,完美诠释了跨领域技术复用的优势。这种技术协同绝非简单移植,而是基于汽车产业百年积累的精密制造经验、供应链管理能力和大规模量产技术的系统性输出。

比亚迪在机器人核心零部件领域的突破颇具代表性。其量产的高精度伺服电机、仿生关节模组等关键部件,与新能源汽车驱动电机技术同源,控制芯片研发借鉴了车规级芯片的严苛标准。这种 "零部件共享" 模式使研发成本降低近半,形成区别于纯科技公司的独特竞争力。长安旗下辰致集团打造的一体化动力底盘集成技术平台,将汽车底盘域控、轮毂驱动等技术创新应用于机器人领域,进一步验证了 "汽车技术基因重组" 的可行性。车企的技术迁移能力,正在改写机器人产业的技术路径和成本结构。

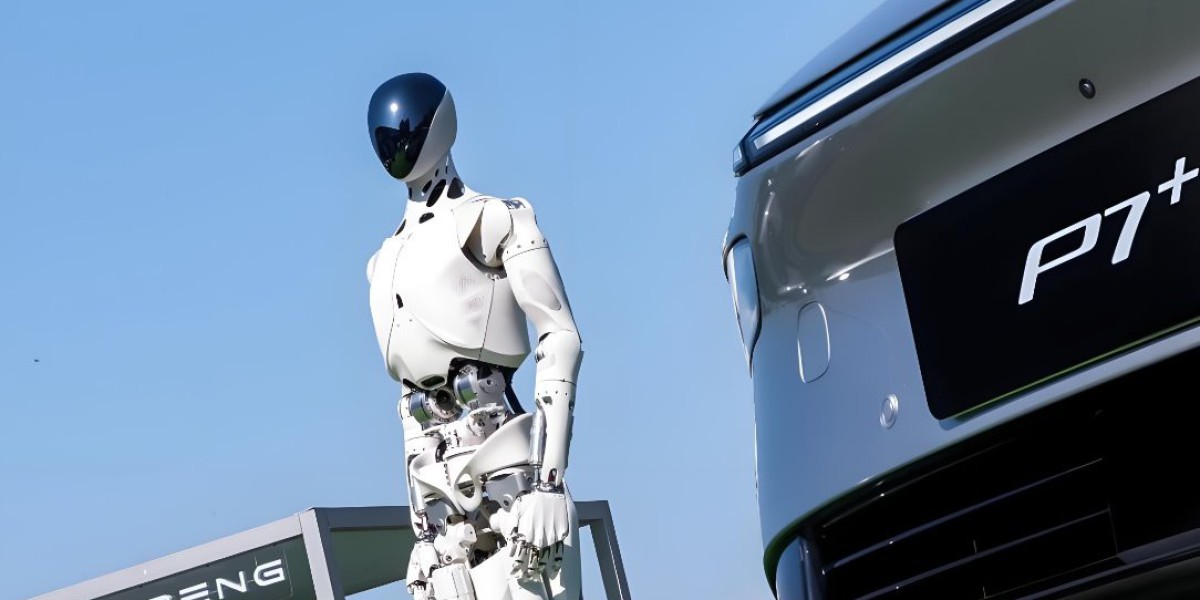

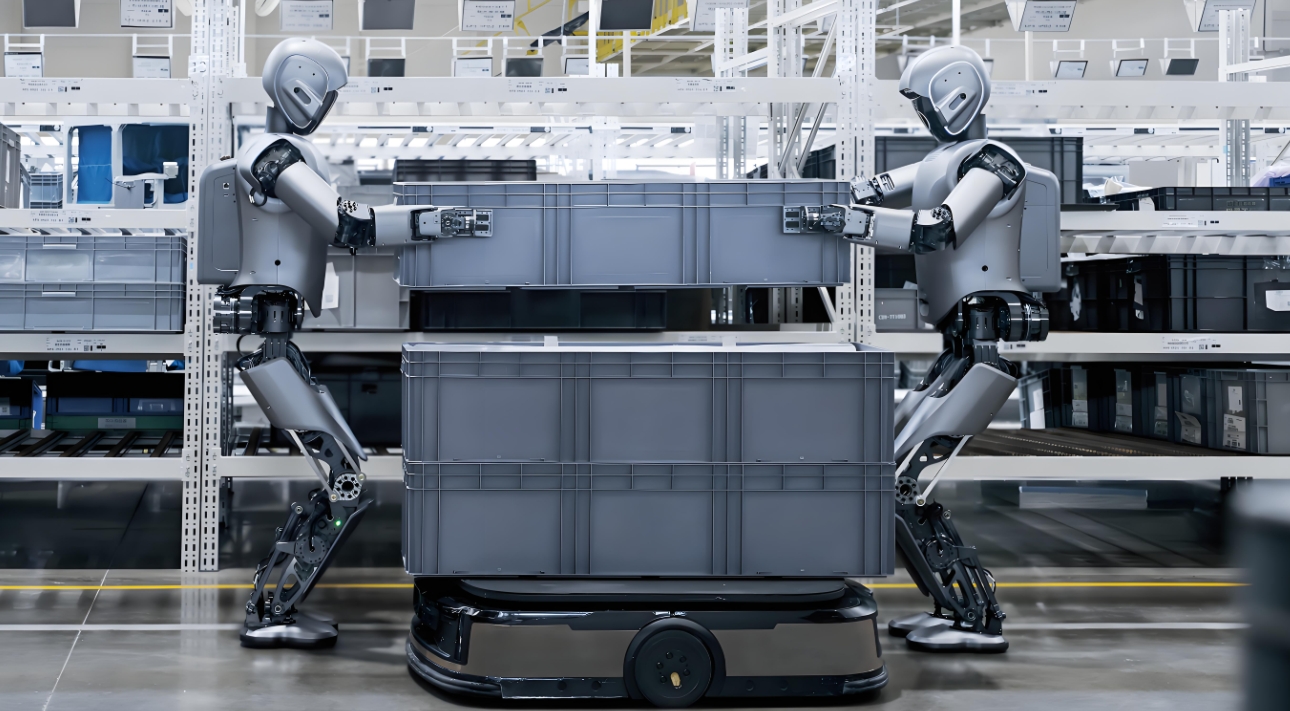

工业场景的迫切需求构成了车企跨界的现实驱动力。汽车生产作为高度标准化、精密化的工业场景,为人形机器人提供了理想的实训环境和应用市场。广汽集团第三代具身智能人形机器人 GoMate 已开始在自家产线执行检测、分拣等任务,通过解决产线劳动力短缺问题实现降本增效;小鹏汽车计划 2026 年量产的 L3 级别工业机器人,直接复用了其在自动驾驶领域的世界模型积累。这种 "产线即实验室" 的模式,使机器人在真实工业环境中快速迭代,同时解决了汽车制造的实际痛点。

优必选与比亚迪、吉利等车企的合作项目显示,经过多机协同实训的工业机器人,已能完成汽车总装环节的复杂操作。相较于家庭服务等场景,工业场景对机器人的精度、可靠性要求更高,但环境更可控、需求更明确,成为技术落地的最佳试验田。瑞银报告指出人形机器人将率先在工业场景实现规模化应用,这与车企的布局重点高度契合,印证了市场需求的真实性而非概念炒作。

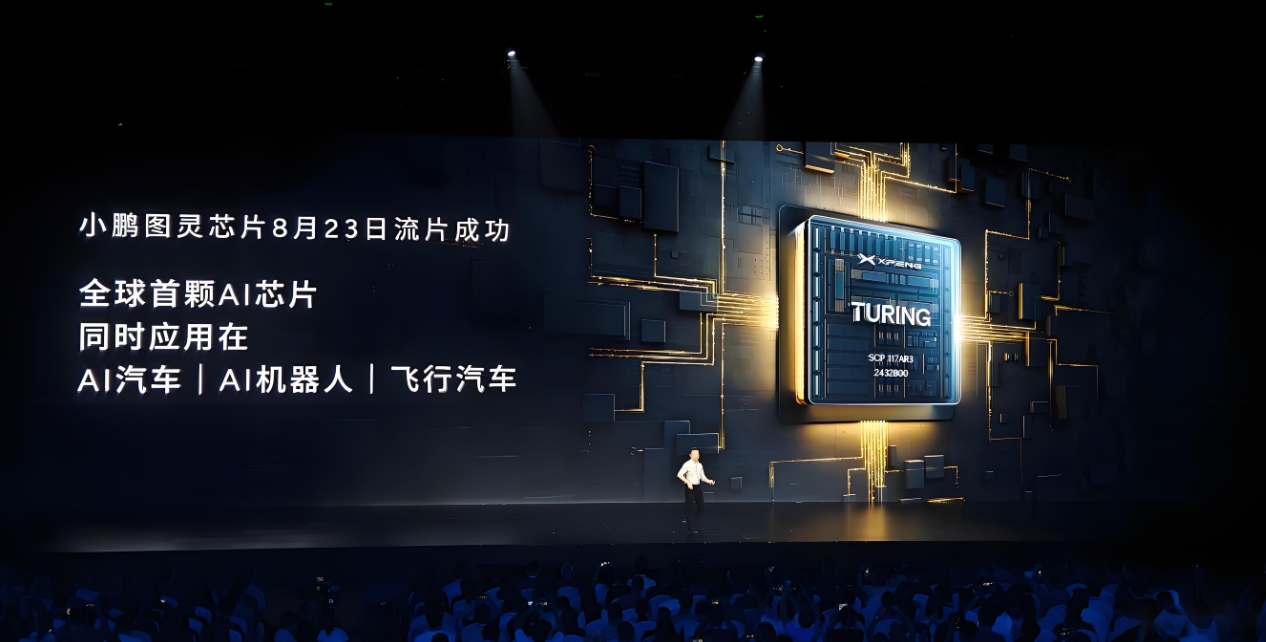

从长远看,车企的机器人布局本质上是在构建下一代智能生态。特斯拉计划 2026 年实现 Optimus 十万部级量产,目标覆盖从工业制造到家庭服务的全场景;小鹏汽车通过 "1024 科技日" 持续展示机器人技术进展,将其纳入智能生态体系。这种布局不仅着眼于当前可见的工业需求,更在抢占具身智能时代的生态主导权。7 月全球人形机器人行业 24 起融资事件中 23 起来自国内,70.94 亿元融资额环比增长 137.02%,反映出资本市场对这一趋势的强烈认同。

车企的生态重构战略面临数据采集、软件生态等挑战。上海交通大学人工智能研究院助理教授穆尧指出,人形机器人缺乏无人驾驶那样高效的数据获取渠道,实景训练成本高昂。但恰恰是汽车产业的场景优势提供了解决方案 —— 车企通过开放产线构建实训场景,既积累了宝贵的训练数据,又推动了机器人技术进步,形成良性循环。正如北方工业大学纪雪洪教授所言,车企布局机器人有助于更好发挥自身技术优势,构建新的竞争壁垒。

当前机器人产业正处于 "期望膨胀期" 向 "实质生产期" 过渡的关键阶段。车企的大规模涌入,绝非简单的 AI 炫技,而是基于技术协同性、场景迫切性和生态前瞻性的战略选择。从自动驾驶到具身智能,从汽车产线到家庭服务,这种产业延伸既顺应了智能制造的发展趋势,也回应了人口老龄化带来的劳动力替代需求。当特斯拉的 Optimus 能精准完成穿针引线,当比亚迪的机器人能自主为车辆充电,这些技术突破正在重新定义汽车企业的边界和未来。在这场跨界创新中,真正的赢家将是那些能把汽车产业的技术积淀、制造能力与机器人的场景需求、智能潜力深度融合的企业。