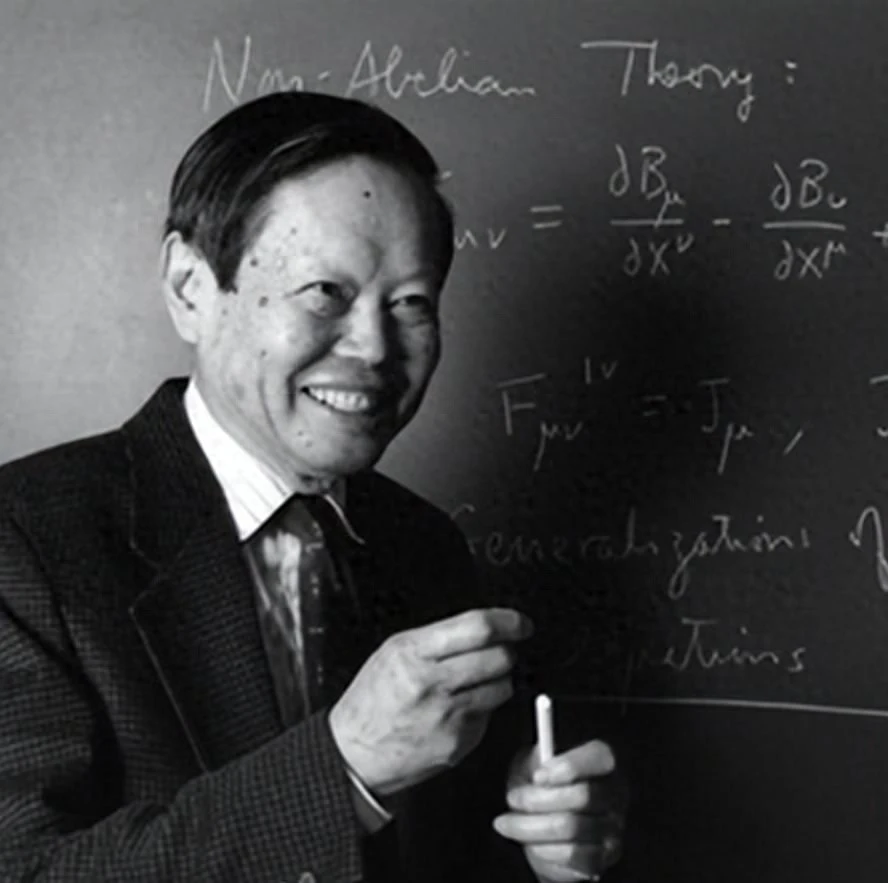

提到杨振宁大家都知道,他是全球知名的物理学家,在学术上有过诸多重要贡献。

但除此之外,杨振宁更让人关注的,是他的“长寿秘诀”。

杨振宁出生于1922年10月1日,至今已经103岁高龄,可他仍然是精神饱满、思维清晰,而且还能读书写作、接受访谈。

值得注意的是,杨振宁曾在90年代经历过心脏搭桥手术,可这似乎对他并无影响。

那么杨振宁长寿的原因到底是什么?他有没有什么特别的秘诀?

图源/视觉中国

打开杨振宁的一生,最打动人的,并不是他拿到诺贝尔奖的荣誉,而是他对生活的热爱,对身体的负责,这些看似“软”的东西,才是他长寿的真正底气。

长寿这件事,说到底不是靠硬撑,而是靠调和,调心态、调节生活节奏、调养身体、调气血精神。

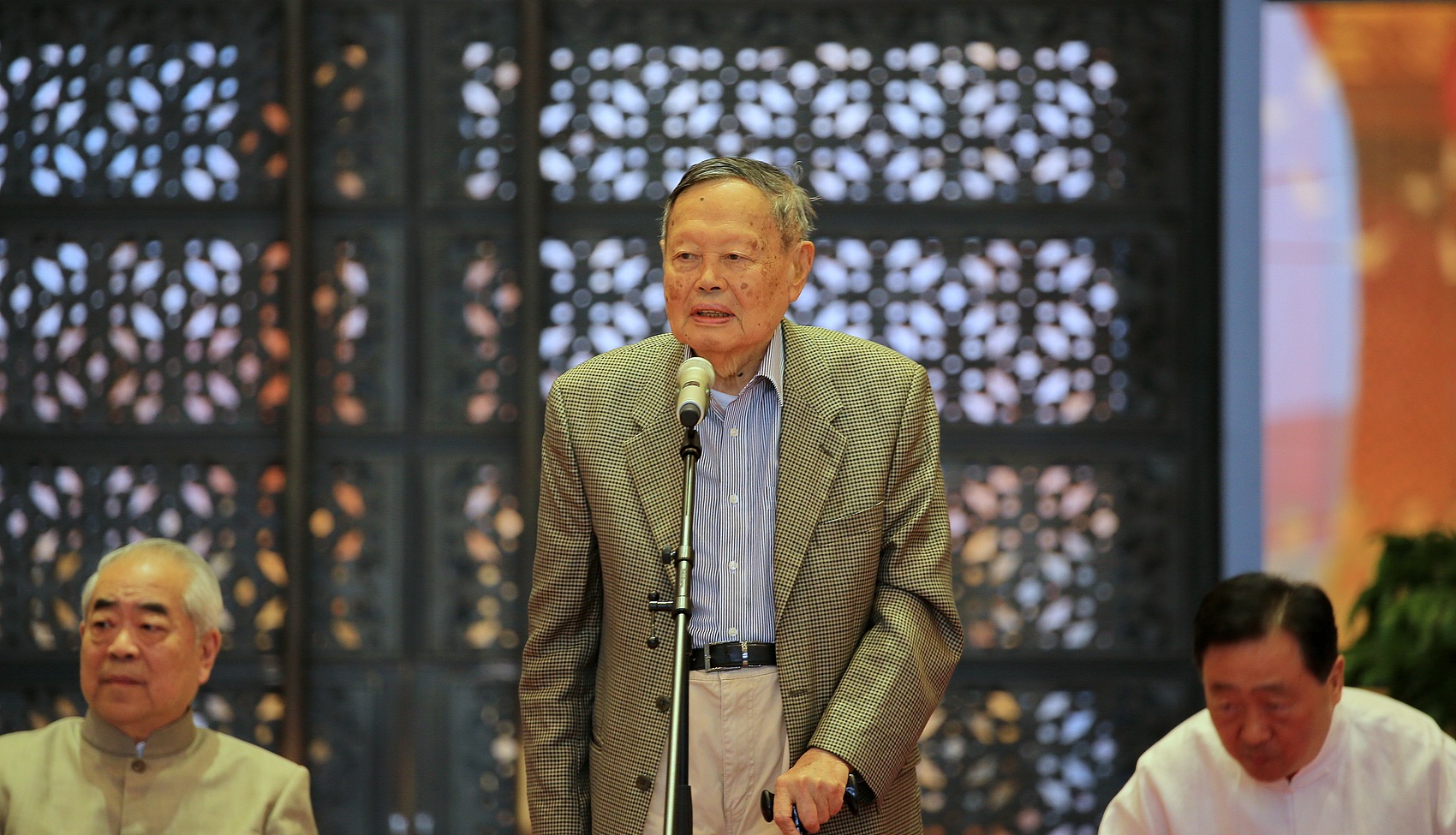

图源/视觉中国

杨振宁出生于1922年,安徽人,小时候就读于西南联大,深受文化环境熏陶,老师就是朱自清。

年轻时的他喜欢运动,骑自行车、溜冰、走路都不在话下。

上世纪五十年代在美国定居,与杜致礼结婚,婚姻持续五十多年,直到2003年杜致礼去世。

第二年,他与翁帆结婚,当时整个社会舆论一片哗然,但他始终不为所动,用“心静自然凉”四个字回应外界的议论,这种心态,不是每个人都能有的。

图源/视觉中国

有人说杨振宁之所以长寿,是因为他基因好,这话不假,但如果你了解他家族的健康谱系,就会发现,这并不是运气问题,而是他对基因的认知非常清楚。

他母亲一方身体素质很好,兄弟姐妹都很长寿,他曾经公开表示,父母给的好基因,胜过一切养生秘诀。

但即便如此,他也没有把身体当成“天生好用”,杨振宁从年轻起就定期体检,心脏出问题后果断手术,从不拖延,也不迷信偏方,更不乱吃保健品。

他曾说感冒有很多种,不能一药治百病,这句话看似简单,背后却是对医学和科学的极高信任和尊重。

现代人常常把健康寄托在药物和营养品上,杨振宁却始终坚持“对症下药”,不做无效补充,这种“少即是多”的理念,其实才是智慧所在。

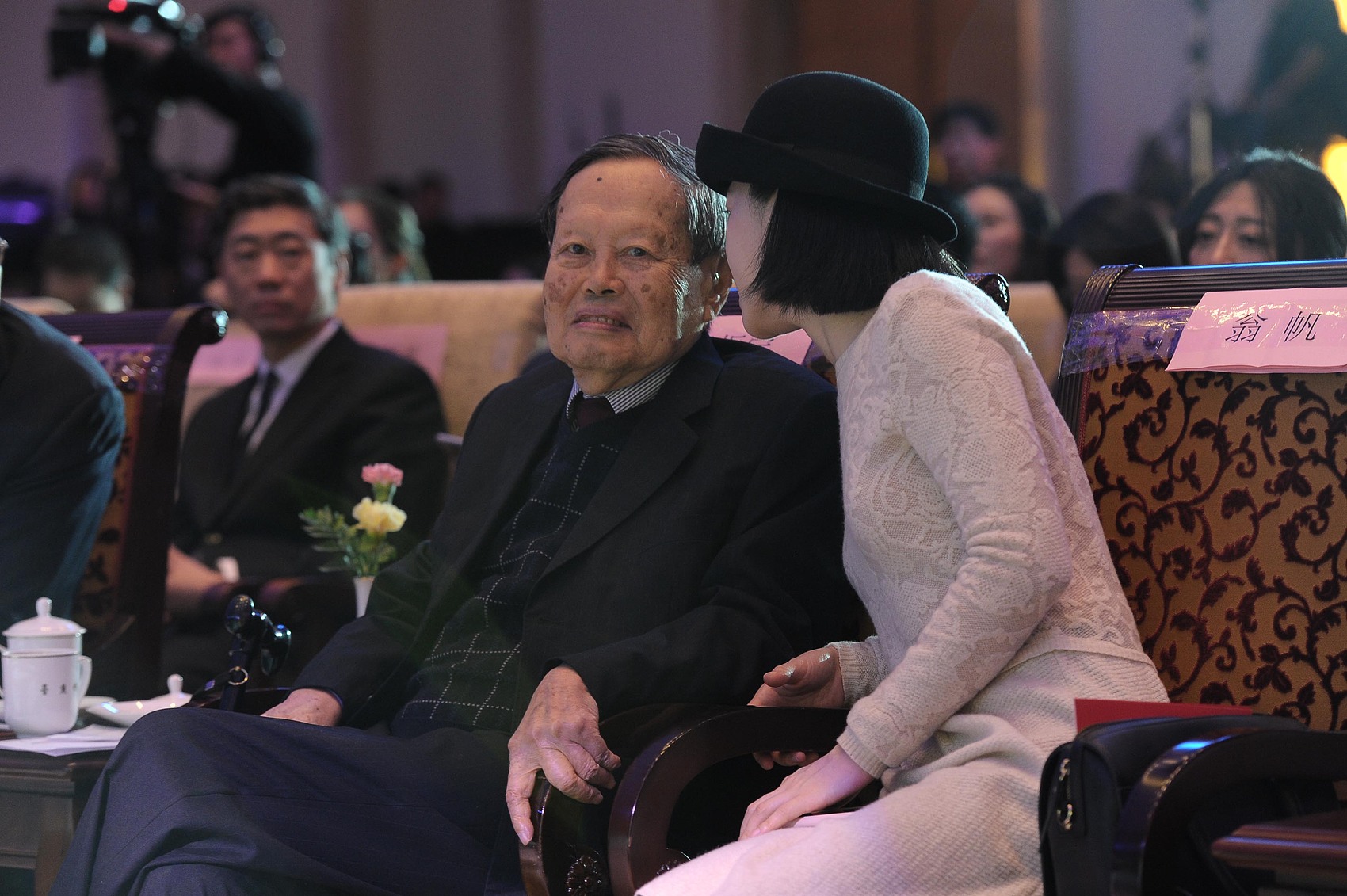

心态是杨振宁长寿的第二大关键,他经常讲,“心静是养生之道”,外界说他晚年娶年轻妻子是老牛吃嫩草,他不争不辩,继续过自己的生活。

他在一次采访中坦言,爱情是维持好心态的良药,与翁帆每天一起生活、读书、散步,生活节奏舒缓又充满温情,这种心态,不仅能抵御孤独,更能延缓衰老。

图源/视觉中国

社交生活丰富,是他长寿的第三个支柱,他从来不是一个躲在象牙塔里的科学家,而是一个喜欢与人打交道的“老顽童”。

他常出席活动、讲座,愿意和年轻人交流,这种“被需要”的感觉,让他从不感到“被时代抛弃”。

哈佛大学研究显示,中年后缺乏社交极易诱发老年痴呆,而慢性孤独,还会提高死亡风险,这些风险,杨振宁巧妙避开了。

图源/视觉中国

第四个关键是阅读,杨振宁曾说读书胜过保健品,他每天都坚持阅读,直到八十多岁还在发表学术论文。

阅读不仅能延缓大脑衰老,更能让人保持精神活力和思维敏捷,他一直信奉一句话活到老,学到老。

而这种“用脑”的习惯,其实比喝水、运动、吃补品更能拉开人与人之间的寿命差距。

有些人五十岁就不再学习了,身体虽健,精神却早已老去,而杨振宁,活过百岁,依然对新事物保持好奇心,这才是长寿的根本。

除了这四点核心,还有一些看似平常却被他坚持了几十年的生活习惯。

图源/视觉中国

比如,他从不抽烟、不喝酒,饮食清淡,少盐少油,细嚼慢咽,每餐饭吃半小时以上,不赶时间,也不暴饮暴食。

睡眠方面,他很看重质量,而不是追求时间长度,只要能睡得安稳、醒得舒服,就是好觉。

运动方面,年纪大了以后,他不再高强度锻炼,但每天坚持走路十分钟以上,家里还有健身脚踏车,偶尔使用。

他喜欢晒太阳、接触大自然,这些习惯虽然简单,但却能带来稳定的情绪和充足的维生素D。

他曾在2009年见到103岁的邵逸夫,内心十分钦佩,并在2010年接受采访时表示,自己的目标是活到108岁。

这样的心态,不是“想活着”而是“热爱活着”,他对人生的热情,远比年轻人更炽热。

图源/视觉中国

他不是用纪律去强迫自己健康,而是用兴趣去引导自己维持健康,这才是长寿真正的秘诀。而这一切的背后,最关键的源头,就是他对科学的尊重、对生命的敬畏。

他从不滥用药物,也不听信偏方,始终相信医生和现代医学,他不像有些人,生个病就去网上查偏方,反而更相信医生的话,做检查、做手术、恢复治疗,步步谨慎。

这种实事求是的态度,其实也是一种“科学养生”。

值得注意的是,在杨振宁恢复中国国籍的那年,已经93岁,他觉得人老了,还是想落叶归根。

这句话说得朴实,也说出了一个中国知识分子的情怀。

他没有因为在国外生活五十年就忘记根在哪,反而在生命的后半段,把自己的所有学识、经验、智慧回馈给了祖国。

这份情怀,让他在中国的土地上,活得更安心、更自在,也更有尊严。

长寿这两个字,在他身上,不是偶然的礼物,而是一步步走出来的结果。

当下很多人总想找灵丹妙药,一吃就长寿,一动就瘦身,可真正的长寿,恰恰在于那些看似普通的小事,读书、散步、晒太阳、心态平和、科学就医。

这些事不难,却难在坚持。

在这个焦虑弥漫的社会里,他给我们的启示,绝不仅仅是怎么活得长,更是怎么活得好。

来源:红日观史