(图/李宇春工作室)

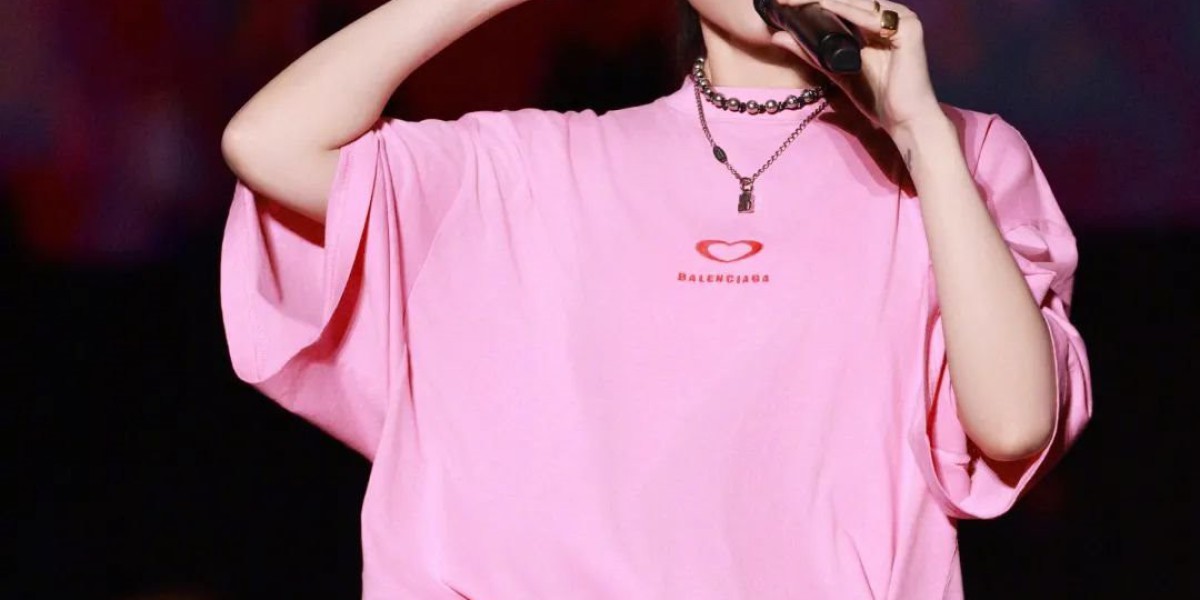

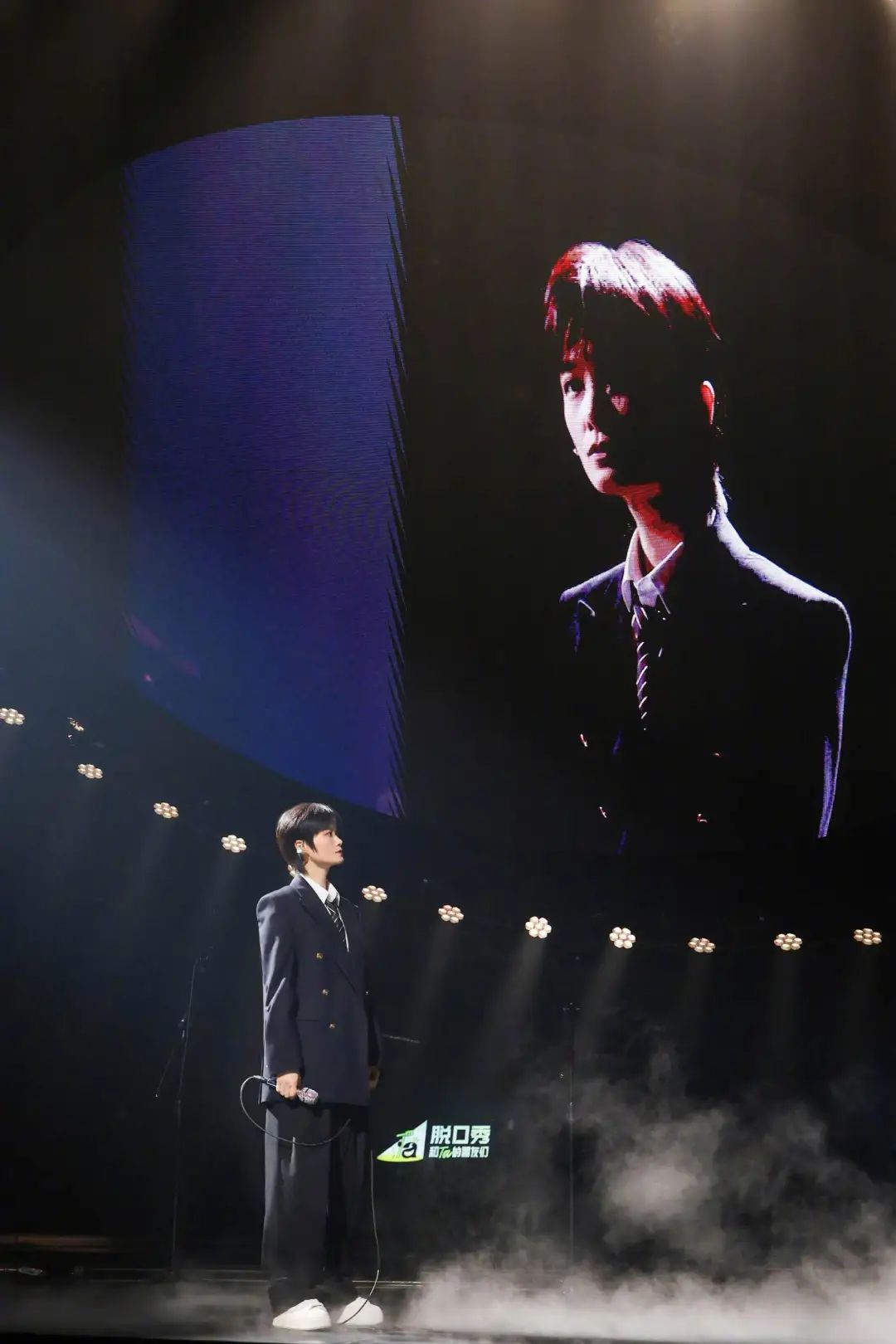

生活变慢之后,消散的不只紧张。曾经笼罩李宇春的“茧房”打开了。她从里面走出来,走向人群,走向更丰富的生活。不太希望自己一直待在茧房里

“我其实不太希望自己一直待在一个茧房里面。”李宇春给出了让自己慢下来的主要原因。 “不光是艺人,一个从事其他职业的人也可能生活在自己的茧房里面。个人也好,创作也好,都会形成一个茧房。所以我希望自己可以有更多不同的体验,或者去看一些跟工作没有关系的东西,去丰富内在。” 走出茧房,李宇春将更多时间用来旅行和看脱口秀。通过后者,她摄入了大量信息,特别是在参与一档脱口秀综艺节目之后。

(图/微博@李宇春疯狂工作室)

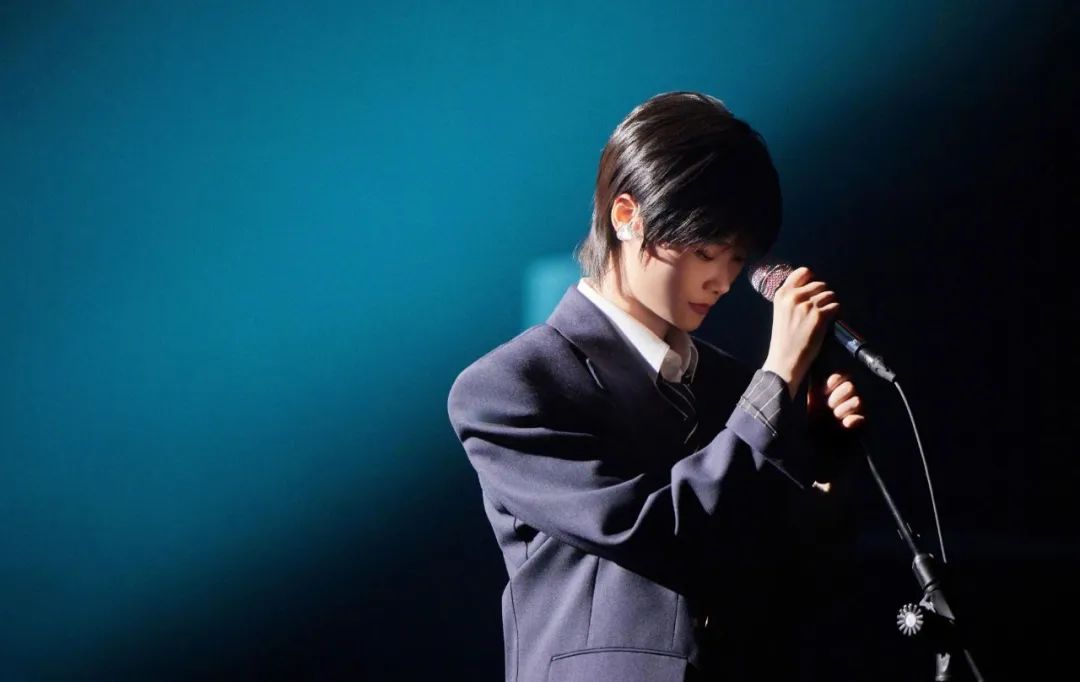

写自己的开场段子时,李宇春和节目组编剧团队先经历了一个“礼貌性试探”的阶段,寻找“比较好笑、好玩的一些东西”。待这个阶段过去,她的想法多了起来: “既然难得有这样的机会,我还是想讲一些我认为有意义的东西,不光是好笑、好玩的。”第三次沟通,他们决定以李宇春遭遇过的,此前她没有主动做过回应的舆论风暴为素材,其中,穿裙子的议题来自20年前。当时,她在许多采访中做过回应,讨论声似乎就此沉寂了下去。

(图/微博@李宇春疯狂工作室)

“我有很多舞台造型,也尝试过很多时尚类工作,其实穿不穿裙子根本就不是我会去思考的一个问题。直到最近一次,就是今年的春晚结束之后,我的同事给我发了一条微博热搜——‘谁给李宇春穿的裙子’。我当时很震惊。” 震惊之余,李宇春还感到荒谬 :“20年过去了,还在讨论裙子。而且现在好像穿(裙子)是一个会讨论的问题,不穿(裙子)也是一个会讨论的问题。究竟我们在讨论什么?”

(图/微博@李宇春)

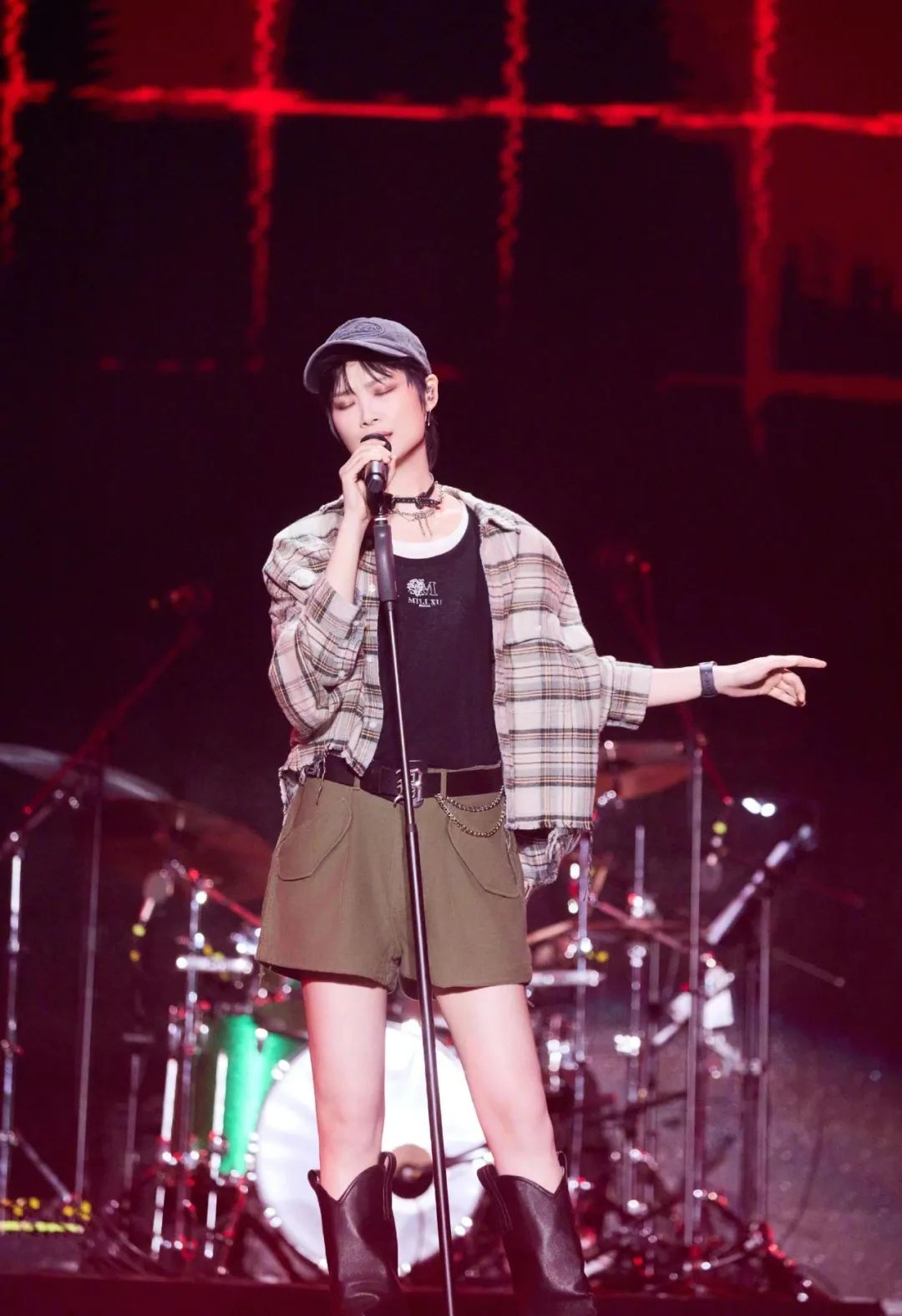

选择这些素材,李宇春并非有意识地传递什么观点或以此实现某种“澄清”。她是“在讲一个事实”,一个她曾认为不值得拿出来复述的事实。“因为在我心里,我觉得这其实是一件很荒唐的事情,好像不值得讲。我要感谢脱口秀的编剧们,他们给了我很多专业上的意见。 他们有丰富的经验,也更懂脱口秀的内容创作,给了我很大的帮助。” 录制到了后半程,李宇春已经能够放松地跟大家互动,甚至很大程度地“打开”自己,自曝一些从未公开的个人“糗事”。这么做的出发点很简单 :“我觉得讲一些自己经历过的事情,可能会让观众更好地感知到,这个演员在段子里讲的一些事。”(图/微博@李宇春)

《冬泳》的第一次现场演出。(图/微博@李宇春)

歌词里探讨了生死等严肃话题,音乐圈的朋友听过后,向李宇春表达了一些顾虑,但她不曾动摇。“我不知道为什么,对于这首歌,我就是非常肯定。可能(二姐)那个故事对我的触动还是太大了。” 在节目现场演唱《冬泳》后,那个故事带给李宇春的感受还在,“没有被稀释”。但是,她说 :“我觉得我终于做了我想做的事情。”音乐的力量,

是成长过程中埋下的种子

当我们试图解构和解读一首歌,往往会聚焦于作品的创作初衷和希望传递的价值。李宇春的歌给很多人以鼓励和启发,有些作品更成为一代人的宣言。可是,“价值输出”与其说是她创作中的一个步骤,不如说是在她成长过程中埋下的种子。 回顾自己从小到大爱听的歌,李宇春发现,对她有影响的作品类型不是一以贯之的。中学时代,她听校园的流行歌曲,在情歌等歌曲类型里收获“听觉(或者说情绪)上的一些满足”;进入大学,罗大佑的《未来的主人翁》让她第一次感受到音乐带来的力量。 “这是在我之前听到的很多歌曲里面没有出现过的一种东西。”李宇春回顾,“后来又听了很多(歌曲),包括我非常喜欢的万青(万能青年旅店)。可能他们并不是大家认知当中的那种大vocal,但我觉得他们是有自 己的声音的,更能带给我长远的精神上的引导。”

(图/微博@李宇春)

或许是受到这些音乐人的影响,李宇春创作时也会不断问自己,“一首歌究竟想要传达什么”。这种长久的影响就是音乐打动她、吸引她的根源,若以脱口秀类比,就是“富有时代意义和当下的一些现实主义的可能触及痛点的东西”。 李宇春原本就是不强求的人,这几年,她的人生哲学越发注重“顺其自然”四个字。在音乐创作中,她更珍惜当下的一些感受。“可能它是碎片化的,并不厉害,但是我会更加想要去抓到这些东西带给我的一些小点或者小痛。” 手机备忘录里储存着李宇春日常“抓到”的东西。琢磨歌名的备忘录拉得很长很长,刹那的灵感迸发则都有自己的“单间”,被分别放在一条条备忘录里。偶尔翻看,她会忽然觉得有些内容“好无聊”,有些“还挺有意思的”,也有一些不再能触动她了。 人们评判音乐人的标准随时光转变。作为多数时候的被评判方,李宇春觉得,作品和个人形象对音乐人来说都很重要。 “我之前就表达过,人歌合一是一种很不容易达到的境界,因为一个歌手可以通过自己的天赋、自己的技巧去演绎好一个音乐作品,但是艺术家需要不断对自己的人生进行修炼,对自己的思想进行修炼,让歌曲不仅仅是技术上的表达,还要有思想上的、个人视角上的(表达)。”

(图/微博@李宇春)

最近,李宇春在筹备新专辑。她接受采访那天,专辑大约完成了80%,剩下的 20% 是最令她纠结的部分。 “纠结各方面——词、曲、编曲、音色的调整选择,自己的演唱。因为可以有不同的表达方法,就会不停地试听与试唱。” 那感觉就像电影演到结尾、小说写到终章。可纠结的时间越长,好像也越容易推翻过去。有些时候,李宇春会请一个帮手,帮她做一些把控和平衡,而更多时候,她只能独自面对。“纠结到哪个瞬间,你才觉得这样就可以了?”听到此类问题,李宇春沉吟片刻后说 :“我没有这样总结过是否有(这样)一个信号。我可以想想这个问题。” “人歌合一”若有一个进度条,李宇春会说,自己还处在初始位置。她敬慕进度近乎满格的前辈,为了契合个人表达的欲望或一个胸怀大爱的主题,在坐拥大量热门金曲的情况下,用冷门歌填充歌单,例如陈奕迅的“FEAR and DREAMS”世界巡回演唱会。 “其实我内心还是有触动的,”看完陈奕迅这次巡演的北京站,李宇春说,“我觉得他很了不起。现在的大环境,演唱会需要大合唱,但他就做这样的东西。他51岁了,但是还在创新,还在作他想要的表达,我觉得这份倔强和叛逆是值得学习的。开演唱会,

身体很累但精神很富足

李宇春也曾在演唱会上创新,像“疯狂世界巡演 2012—2013”,她采用了类似音乐剧的形式。而当下,她认为大家更需要一个情感的出口。“所以我会酌情考量,(演唱会上)有一些地方留给观众合唱或者释放,尤其今年是(出道)20 周年。” 7月,李宇春2025“皇后与梦想”巡回演唱会官宣。演唱会主题的确定从来都不容易,她的想法是 :既然自己此前20年出了10张正规专辑,那么作为具有20周年纪念意义的巡演,不妨通过作品,对这段音乐生涯做一个梳理。

(图/微博@李宇春疯狂工作室)

“所以在巡回(演唱会)中,可能我会围绕着(这个想法)来构思。说到歌曲的梳理,我觉得不如call back到第一张。” 起先,李宇春不打算隆重庆祝出道20周年这个节点。奈何“庆祝出道20周年”的声音从去年就开始在她耳边萦绕,最终推着她改变计划。“我就想,要不还是把20周年与新专辑稍微做一些结合?大家有这样的一个意愿,我觉得好像也不是不行。” “我觉得会有压力,”李宇春解释道,“可能大家会有满满的期待,(这种)期待会让我觉得有好大压力,要怎么样做一个让大家有点意 想不到的,但是好像又对大家的情绪有一些满足的巡演。” 相较线上演出,李宇春还是更喜欢线下。“我觉得音乐是人与人之间的交流沟通,或者说我想告诉你我最近的一些事情,所以线下跟观众面对面是我最享受的,我相信观众也是。”

(图/微博@李宇春疯狂工作室)

许多歌手结束演唱会后很难马上抽离出来,李宇春也不 例外。 “开完一场演唱会之后,我会一直耳鸣,可能是耳机开得太大声,现场的声音也很大,两三个小时一直在那样的一个环境里面。演完之后,肯定会(回溯)自己的一些失误,或者是超出预期的地方——观众对哪个地方的反馈是在彩排的时候没有想过的。我会一直在脑海里面像过电影一样,一直回溯……” 回溯之后,李宇春会总结这场演唱会的经验,带着“下一场会有一些调整”的希冀。这当然会造成额外的压力,可没办法,她好像“一直就是这样的”。 听起来,开演唱会是很累的。李宇春也承认自己会累,但仅限于身体。“精神上还是很富足。有时候跟观众的一些互动很好玩,一起合唱很感动,我觉得这个东西是一个极大的满足。”

(图/微博@李宇春疯狂工作室)

李宇春每场演唱会的观众席里,都会有喜欢她十几二十年的老歌迷。她将自己与歌迷的关系定义为“彼此见证”,大家的相处很自然,“没有什么特别的动作”。这几年,她开始时不时在社交平台上“跟大家贫贫嘴”,不再像以往那样“不太说话”。 李宇春的歌迷做过很多公益活动,到现在仍在坚持。记者问李宇春会不会为歌迷感到骄傲,她的回答却没有提自己——“我希望他们生活得开心,健健康康的。” 这几年慢下来的李宇春,也在追求更开心、更真切的生活。她不再像入行之初那样,任凭工作填满自己的时间。 现在,在工作和生活之间,李宇春划定了一条明确的界线。工作一结束,她便立刻“回到自己的状态”,在家里给自己做好吃的,看看电影、剧集,或看看书、练练琴。在厨艺和琴技上,她都有所进步,只是后者的进步比较缓慢。 “练琴这件事,我觉得跟健身是一样的,它就是对肌肉的训练。”李宇春这么想,“训练不是立竿见影的,可能需要很多年才可以进步一点点,但我觉得这也是对自己的修炼。我不要求自己练成一个乐手,而是把它当成日常生活中对自己的一种修炼。” 脊柱出状况后,李宇春养成了运动的习惯。这个“你需要跟它共存的问题”让她明白,人生已经进入了新的阶段,这具身体不再如年轻时那般完好无损地陪她攀登不同领域的高峰。现在,它像一个鞭策者和监督者,提醒她:“你必须去运动了,要不然这里就要报警了。” 于是,李宇春像办了兴趣班年卡似的,除了一直坚持有氧运动、抗阻运动,还练起了瑜伽、游泳和轮滑。“可能是因为我之前跟我妈妈说,觉得她没有对我的童年投资,这些东西我都不会,到了这样一把年纪了,我才开始重新学习。”

(图/微博@李宇春)

年龄增长没有给李宇春带来焦虑,但确实带来了“一些需要去克服的困难”。比如开演唱会前,她会逐步增加有氧运动量,让心肺功能保持一个比较好的状态,“这样的话,在那两三个小时演唱会的过程当中,你才有体能为观众呈现很好的表演,这是一个职业要求”。“李宇春鼓励李宇春”

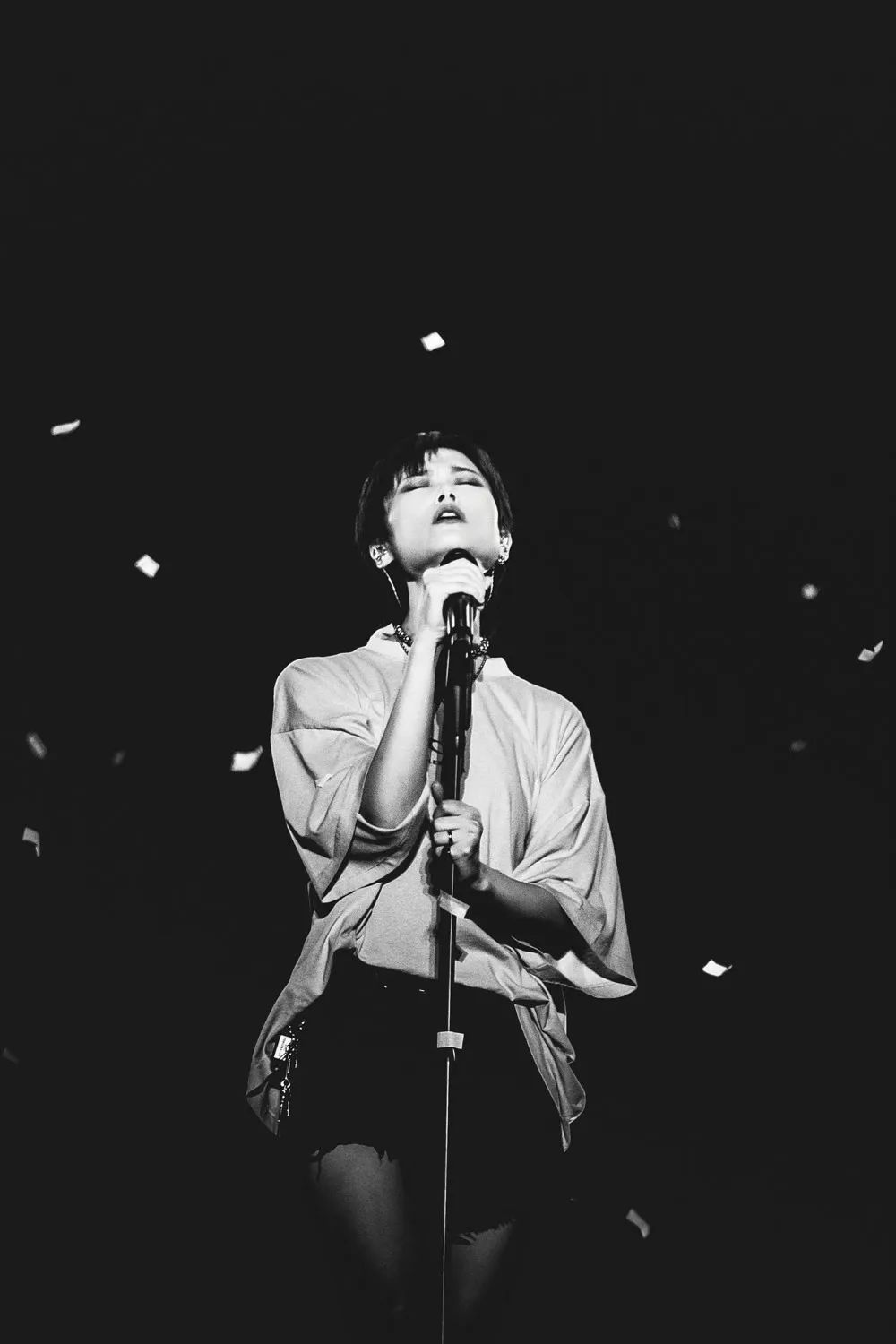

生活变得丰富,不等于孤独灰飞烟灭,这大抵是人生的本质。李宇春也是这样认为的。 “我觉得孤独从来没有离开我,而且我也相信它就是伴随着人一生的一个朋友——不知道是不是朋友,但是我觉得每个人都是孤独的,也最终会走向孤独,所以我并不排斥它。而且有时候我需要它,比如我现在除了工作、演出,其实也挺想自己在家里练练琴、写写东西。那个时候的我肯定是孤独的,但是我要有那样的时间和空间。” 存在需要排解的孤独吗?也许吧。但李宇春没想过“排解孤独”。“我可能会排解一些压力,”她说,“当然,我最好的排解方式就是吃东西,因为我太喜欢吃东西了。另外可以做一些别的事情,可能去看电影,或者出去散步。” 散步也是孤独的,因为她会一个人去,在北京一条“越来越漂亮”的河边。那里总是熙熙攘攘,让她多少有点害怕。

(图/微博@李宇春)

李宇春不知如何解释这种时有时无的感觉,“有时候好像有一种应激反应的感觉”,也不确定这种感觉是不是做了歌手才有的。“也许是因为我在20岁之前没有思考过这个问题,”她分析道,“我只是觉得那个时候的我好像比较喜欢安静。” 意识到这个问题后,李宇春试着改变自己,一步步向人群靠近。尝试后,收效是可喜的。“我肯定是比之前要松弛很多的。这个东西没有办法跟别人对比,但和我自己对比的话,以前好像有坚硬的外壳把我笼罩起来,现在(这个外壳)逐渐打开。” 这个变化没有减少李宇春的安全感,她对此事的评价也不是喜欢与否,而是“李宇春鼓励李宇春”。鼓励什么?鼓励自己打开,鼓励自己向人群靠近。所以在脱口秀综艺的演播厅后台,她主动走入人群,和一位暂别节目的演员聊天。 “她直接用成都话说‘李宇春,很高兴认识你’。我觉得那个感觉很舒服。那个时候,我不是一个出道很多年的前辈,我也不是一个知名歌手。我们在聊内容,我们在聊感受,我很喜欢这样的感觉。”李宇春说。

(图/李宇春工作室)

这是一种人与人之间“平视的感觉”。李宇春喜欢它的原因不难理解 :“其实艺人常常会被仰视,或被不喜欢的人俯视。我觉得平视是一种挺难得的视角。” 仰视和俯视通常伴随着符号化、标签化的解读,过去20年,李宇春一直在承受这些。有些符号和标签实在太大了,她认为那不是给自己的,而是给她所属的一个群体或身处其中的一个现象,比如在2005年那期《时代》周刊的封面上,虽然只有她自己的面孔,但标题里的“Asia’s Heroes”是复数,她不过是其中之一。 “它们可能还是超出我能控制的范围了。大家认知到的‘李宇春’也好,或者认知到的某个形象也好,可能还是跟我本人有一些差距,是有认知上的差异的。”她推断,这种认知很难扭转。 “就拿脊柱炎这件事来讲,其实我一开始并没有想过要说这件事,而且我也不认为这件事本身能引起这么多的解读。在我 跟陈晓楠聊天的时候,我们没有任何芥蒂,而且我不认为这有什么好隐瞒的,所以就说自己也是那个群体之一。结果后来发现,这件事引起了大家的解读。” 李宇春感慨,也许这就是圈子里“活人”越来越少的原因。艺人之所以把自己“掩盖起来”,减少互动,就是因为“不知道别人会怎么解读你”。 今天,对于难以改变的事,李宇春的态度是把能说的说尽,把能做的做好。事实就摆在那里,假使有人选择闭上眼睛,她也不会再试图将人唤醒。不让自己堕入自证的无底洞,也是她对自己的鼓励。 作者 | 洞照 编辑 | 尤蕾 运营 | 罗裔