本文转自:乌海日报

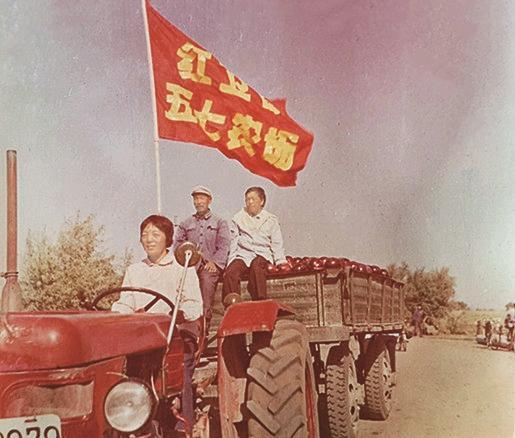

1978年,矿农场给居民区运蔬菜。(资料图)

1978年,红卫煤矿井下运输。(资料图)

■城市里的工业印迹 15

本报记者 赵荣

高耸的烟囱、老旧的厂房、废弃的矿井、锈迹斑斑的机器……工业印迹不仅是城市工业发展的实物见证,更寄托着人们的情感和记忆。对于乌海这座以工矿起家的城市来说,旧厂房、老建筑、已经停用的生产设备有很多,像“一通厂”“二通厂”“跃进电厂”“千钢”“三矿”这些工业厂矿也有很多。那里凝聚着矿区职工战天斗地、艰辛奋斗的光辉岁月,也见证着乌海于茫茫戈壁白手起家、从无到有的发展史,让我们用照片和文字的形式共同回顾这段峥嵘岁月。

在乌达矿区,教子沟煤矿的名字像一块被时光打磨过的煤块,虽不再炽热,却依然带着温度。这座诞生于1958年的煤矿,用20多年的光阴在乌达大地上刻下了深深的印记,如今回望,那些镐头与矿灯交织的日子,依然在记忆深处闪烁。

1958年,“万人上山”的号角声响彻草原。从巴彦淖尔盟赶来的民兵团和自发涌入乌达的人们,带着最朴素的热情扎进了乌达矿区的沟沟壑壑。教子沟、黄白茨、陈家沟等26处小煤窑在山坳里冒了出来。教子沟煤矿,油灯在井下摇曳出昏黄的光晕、镐头刨击煤层的闷响、箩筐碰撞的叮当声,成了这片土地最初的律动。4000多名工人用最原始的“人海战术”,在4个月里硬是掏出了46万吨煤。那黑乎乎的“乌金”里,藏着一代人战天斗地的豪情。

时光在矿井深处流淌,煤矿也在悄然蜕变。1959年到1961年间,井下渐渐亮起了电灯和矿灯,简易机修厂和矿灯充电房的出现,让生产有了更多底气。采煤方法从粗放的掘进出煤,改成了短壁式、前进式和包库式,100多项规章制度的建立,像一张细密的网,把生产、安全、经营都纳入了正轨,经济效益节节攀升,煤矿真正有了“模样”。

1963年4月,教子沟平硐的改扩建工程启动,两年后,煤矿正式投产,设计年产21万吨原煤,服务年限18年。可谁也没想到,它的生命力远比设计的更旺盛。其间虽经历1966年与黄白茨煤矿合并、1970年改称红卫煤矿、1980年复名教子沟煤矿的波折,但产煤的脚步从未停歇。气煤、肥气煤从这里源源不断地运出,点亮了无数工厂的烟囱,温暖了千家万户。

然而,岁月总有尽头。1983年6月,比预计提前一年,教子沟煤矿走完了它的历程。关停时,172名干部和1377名工人面临着别离,大部分采掘工人收拾起工具奔向五虎山煤矿,其他人则充实到建井处和其他单位。

25年间,921万吨煤炭从这里走向祖国需要的地方,1368万元税金、1992万元利润,是它给时代交出的答卷。如今,教子沟煤矿的井口早已被封堵,但那些曾在井下流过的汗、喊过的号子、分享过的窝头,都成了教子沟矿工心中无法磨灭的记忆。