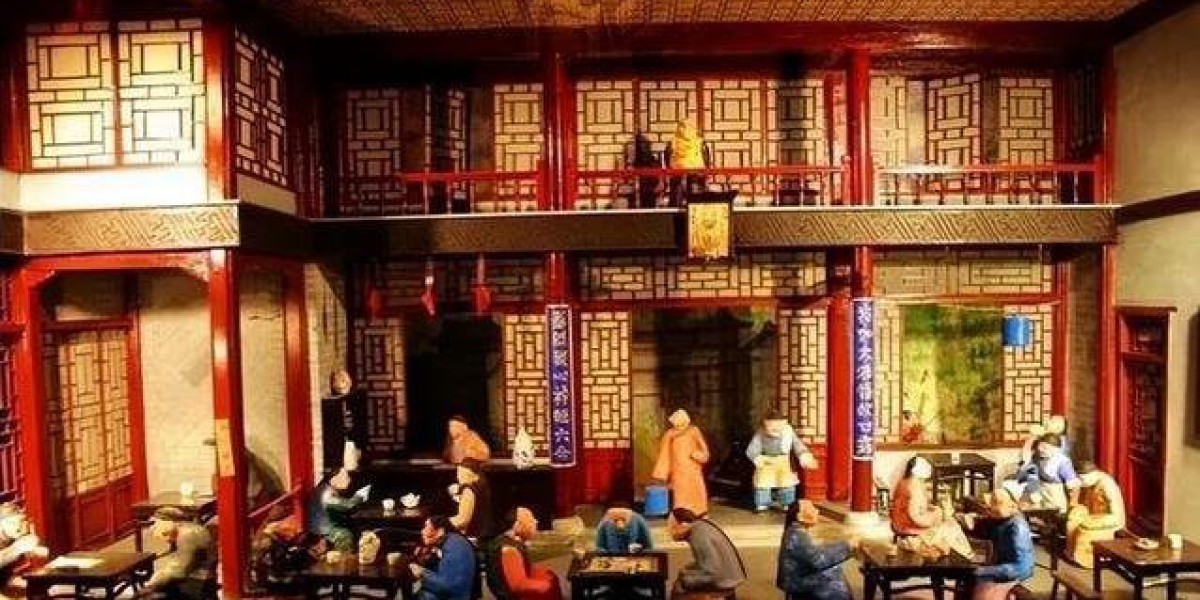

清代北京,茶馆是社交中心。旗人当家,日子过得宽裕,闲下来就爱往茶馆跑。茶馆里,高三哥、矮三哥、蒙七哥,个个都是熟面孔,凑在一起喝茶聊天,热闹得像过节。茶馆门口有头柜,管外卖和账目,里面还有二柜、后柜,分工清楚,谁也乱不了章法。茶客们端着盖碗茶,慢悠悠地品,聊着国家大事、街坊邻里的新鲜事,时间就这么溜走了。

北京的大茶馆各有各的门道。崇文门外的永顺轩,专做税关和花市客商的生意。北新桥的天寿轩,接待镶黄旗的满蒙汉顾客。灯市口的广泰轩,服务正蓝、正白旗的客人。护国寺外的某轩,靠着好酒也能拉来不少食客。天寿轩、广泰轩这些地方,门口能直接赶车进去,有钱人、有车的人爱来这儿下棋喝酒,生意火得不行。

郊外的野茶馆又是另一番光景。几间矮土房,芦苇搭个天棚,桌上摆着沙包茶壶、黄沙茶碗,茶水浓得发紫。村民们围着桌子,聊收成、谈农事,抬头看看天边的白云,听听蛙叫虫鸣,日子过得清静又舒坦。麦子店、六铺炕、白石桥,过去这些地方都有野茶馆,如今大多没了踪影,但那份乡村的悠闲味儿,让人一想就觉得亲切。

清茶馆专卖茶,也是个找活儿的地方。手艺人没工作,就泡在清茶馆里,喝壶茶,等着有人来找。木匠、瓦匠、裁缝,各行各业都有自己的茶馆,成了行当的“信息站”。有的清茶馆还搞“摇会”“抓会”,帮人攒钱。还有的设棋社、谜社,茶客们一边喝茶一边玩,日子过得有滋有味。

书茶馆是老北京的一大特色。下午或傍晚,茶馆里评书声响起,茶客们一边喝茶一边听,乐在其中。东悦轩、同和轩是评书的好地方,听众水平高,艺人稍有差错就被挑毛病,可一旦得到认可,名气就大了。《济公传》《包公案》《聊斋》,这些故事让茶客们听得入迷。听完一段,茶客们还会掏一两个铜板当“书钱”,支持艺人。

现在的北京茶馆,跟过去大不相同,多了几分现代味儿。京西大觉寺的明慧茶院,可能是最讲究的一家。六间茶室,院子里有棵三百多年的玉兰树,茶道表演花样多,讲究茶、水、人、环境、器具的搭配。来这儿喝茶的,都是有点身份的人,聊的也是高雅话题,氛围安静又高级,堪称京城茶馆的顶流。