本文转自:光明网

光明网讯 近日,记者从云南大学物理与天文学院获悉,该院钱声帮团队在系外行星宿主星(也被称为“母星”)的星震学研究领域取得系列重要创新进展。研究团队给出了迄今为止最大的、具有类太阳振荡特征的系外行星宿主星星表,获得了这些恒星高精度的质量和半径等关键物理量,从而大幅提升了行星质量和轨道半长轴等参数的精确确定。

同时,团队还把星震学分析与恒星结构演化研究相结合起来,探测恒星的内部结构和演化状态,发现绕亚巨星、红巨星和红簇巨星转动的系外行星,揭示了部分系外行星最终将被宿主恒星吞噬,从而改变宿主星的结构和演化进程。

相关成果陆续发表在《天文物理期刊增刊系列》《天体物理期刊》《天体物理期刊快报》等国际知名天文期刊上。

为什么要研究恒星“心跳”?

自从第一颗系外行星发现以来,对系外生命的探索以及寻找第二个宜居地球一直是天文和天体物理研究领域的热门话题,也是全人类关注的科学焦点。

众多的观测与研究表明,宿主恒星的结构与演化状态对系外行星的形成和演化起着主导作用。然而,要精确测定宿主恒星的基本物理参量(如质量、半径),并了解其内部结构是非常困难的,尤其是那些已经离开“主序阶段”(恒星稳定燃烧氢的阶段,像现在的太阳就处于这个阶段)、进入晚期演化的恒星。

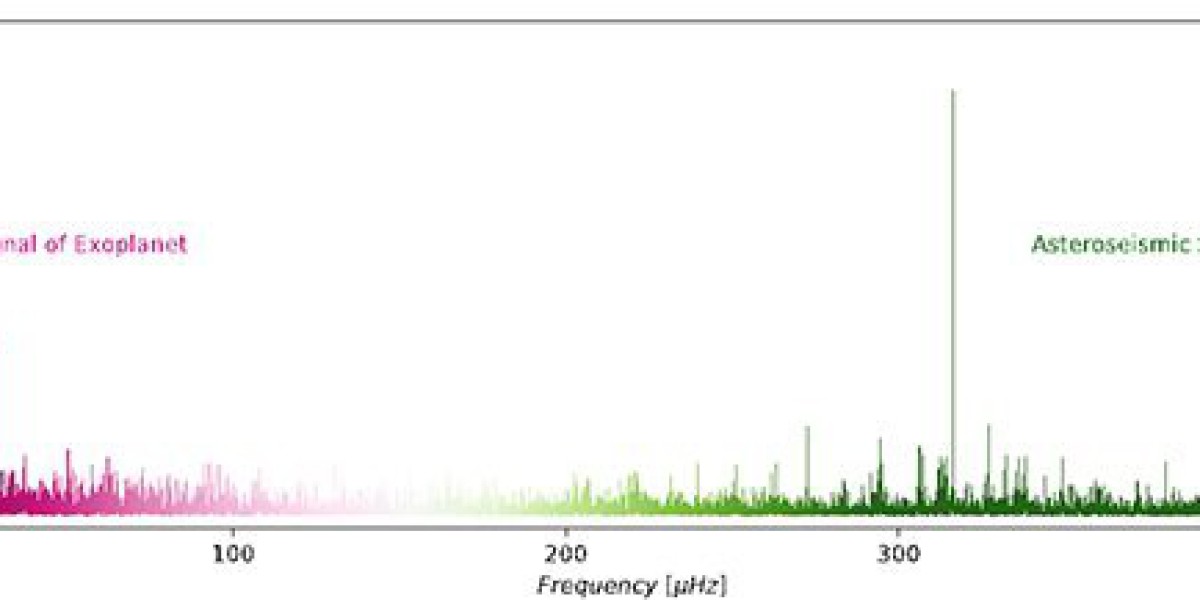

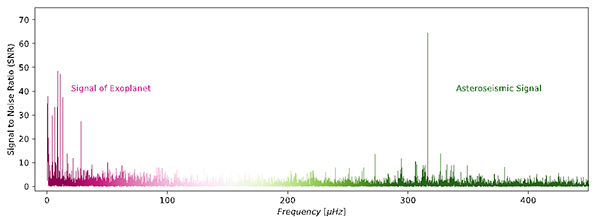

不过,恒星会发生一种像“心跳”一样的、极其微弱的周期性振荡——这种振荡里藏着恒星内部结构和物理状态的信息。就像医生通过听诊器听心跳了解人体健康,天文学家通过解析恒星振荡频率与形态(如图1所示),可以直接算出恒星的质量和半径等参数,并了解其结构与演化状态。因此,星震学是当前确定恒星基本结构参数最有效的高精度“恒星标尺”。

图1:一颗宿主恒星光变曲线的功率谱。该宿主星同时拥有系外行星凌食信号(红色)与星震信号(绿色),在功率谱中呈现截然不同的分布

绘制最大“母星”图谱 大幅提升行星信息精度

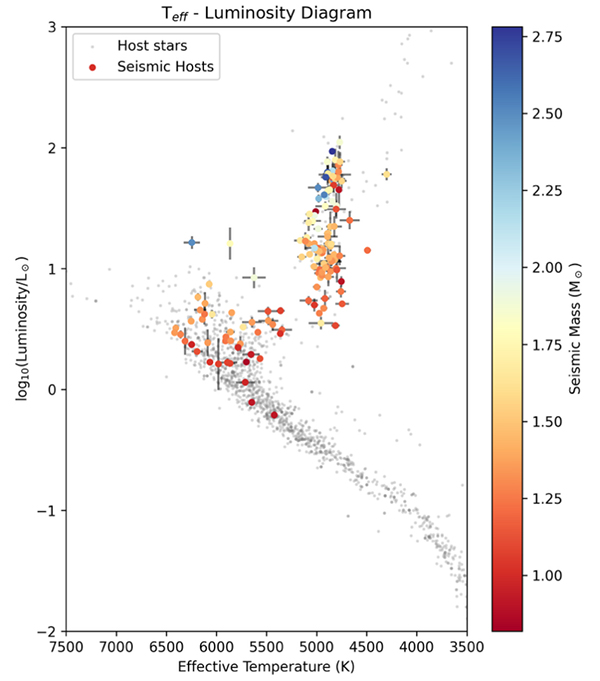

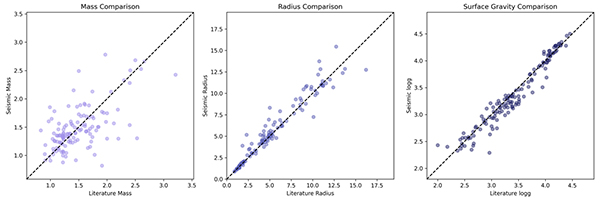

团队对数千颗行星宿主星的空间光学巡天卫星Kepler和TESS数据进行系统筛选,成功发现174颗展现出清晰类太阳振荡特征的恒星。随后对其中142颗数据质量足够高的宿主星(其赫罗图如图2所示)进行详细星震学分析,精确提取其全局星震学参数,推导出了恒星的质量、半径、表面重力等参量,并与公开的光谱观测参数进行对比(如图3所示),并相互验证得到高精度的恒星参数。从而大幅提升了行星参数(如质量、半长轴和密度等)的精度和可靠性。

图2:宿主恒星在赫罗图中的位置。图中恒星有效温度为横坐标,光度为纵坐标。灰色点为目前已知的含系外行星的宿主恒星,以恒星质量大小为颜色的带有误差棒的散点为本研究工作中的174颗宿主恒星,它们均有类太阳振荡特征。中间偏下方的灰色数据点构成了条状的“主序带”,即正处于长期稳定氢核反应燃烧阶段的恒星(太阳就是一颗主序星);右上方聚集的是离开主序带进入演化后期的恒星

图3:星震学分析参数与光谱学分析的结果比较。从左至右分别为恒星质量、恒星半径与表面重力

此外,团队还发现32颗巨型宿主恒星仅在低频段出现振荡信号,揭示了其较大的半径或因观测基线有限而暂时难以深入分析,这些系统为未来研究演化后期恒星与行星相互作用及其演化命运等提供了宝贵资源。

相关结果为揭示行星-宿主星相互作用机制、构建更精细的行星系统演化模型奠定了坚实基础,标志着天体星震学与行星科学协同发展的新里程碑。

行星终将被恒星“吞噬”?真相正在浮现

团队还利用Kepler和TESS卫星采集的高精度连续不间断的长期光变曲线数据,通过星震学分析成功解析出多颗系外行星宿主星在演化过程中的细微差别,从而确认了它们的内部结构和演化状态。

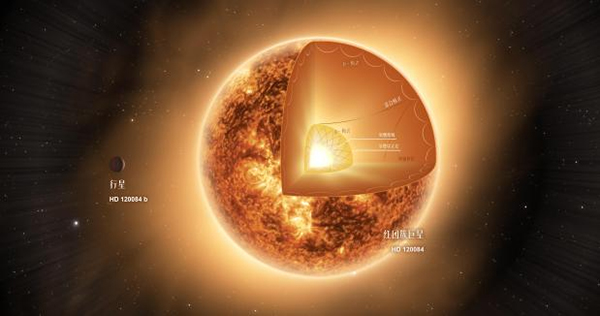

比如,发现系外行星HD 120084b的宿主恒星是一颗中心处于氦核反应燃烧而中心核外存在氢壳层燃烧阶段的红团簇巨星(图4 上);HD 29399和Kepler-643等五颗宿主恒星是正处于氢壳层核反应燃烧阶段的红巨星(图4 下);KOI-75则是处于中心氢燃烧完成阶段的亚巨星。

图4:含系外行星的红团簇巨星(上)与红巨星(下)的示意图

研究团队进一步利用数值演化模型对这些宿主星的未来演化轨迹进行了模拟。结果显示,随着宿主星在后主序阶段逐步膨胀,其外包层将扩展到行星轨道的近距离区域,使得近轨行星难以幸免,最终将被吞噬。行星的被吞噬将使宿主星的金属丰度和自转等发生改变,反过来又影响宿主星的结构和演化进程。

这些研究展示了星震学在揭示恒星内部结构和演化状态方面的强大优势,为深入理解系外行星系统的演化结局和命运提供了重要观测依据。未来我国空间光学望远镜ET和CSST将获取海量高精度连续不间断的观测数据,将对晚期演化阶段的行星宿主星的精细测量提供前所未有的良好机会,为探讨行星与宿主星间相互作用以及太阳系未来的演化走向等提供更多关键信息。

云南大学物理与天文学院博士后林文徐为该系列论文的第一作者,钱声帮研究员为通讯作者。中国科学院云南天文台双星与变星研究团组朱俐颖研究员、廖文萍副研究员等也参与了本项研究工作。

上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、云南省基金重点项目、云南省东南亚光学天文国际联合实验室、中国载人航天工程、云南省兴滇英才支持计划等的资助。(记者 肖春芳)