辽宁省博物馆的门口,排着长蛇阵。人们挨挨挤挤,如过江之鲫,大抵是为了"感受文化魅力"而来的。我亦不能免俗,排了进去。

馆内光线颇好,照在那些古物上,显出几分庄严来。玻璃柜里的青铜器,绿锈斑驳,静默地蹲伏着,像是被时光驯服的兽。解说牌上写着它们的生辰八字,某某年出土,某某朝代铸造。游客们便点头,作恍然大悟状,掏出手机拍照,旋即又涌向下一处。

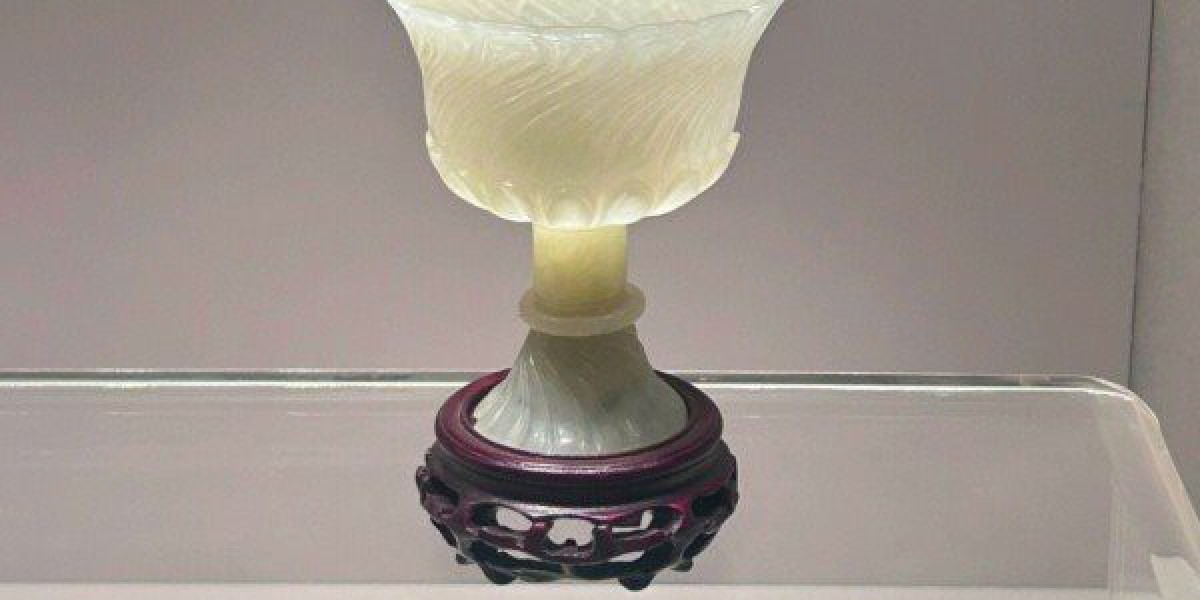

一位妇人拖着孩子,在玉器展区前驻足。"看,这是古人的智慧!"她指着一段玉琮对孩子说。孩子仰着脸,眼睛却瞟向远处的自动贩卖机。那玉琮本是祭祀用的礼器,如今倒成了教育工具,想来也是有趣得紧。

二楼的书画展区,人少了许多。一幅明代山水前,立着个老者,白发如霜,与画中对望。他站了许久,纹丝不动,竟像是要走进画里去。旁人经过,只瞥一眼便走,大约是觉得那不过是些发黄的纸墨罢了。

我在一尊北魏佛像前停下。佛的右手断了,面容却仍含笑,低眉垂目,看着地上投下的光影变幻。一千五百年前,匠人凿出这微笑时,可曾想到它会在此处,被无数陌生的眼光扫过?

出口处的留言簿上,有人写道:"感受到了中华文化的博大精深!"字迹工整,想必是肺腑之言。旁边画着个笑脸,墨迹未干,在纸上慢慢晕开。

走出博物馆,阳光刺眼。身后的建筑沉默如初,装着千百年的时光,等着下一批人来"感受魅力"。而那些古物,大约也在玻璃后面,感受着我们罢。