詹姆斯韦伯太空望远镜观测到四颗紧邻恒星运行的巨型地外行星

韦伯望远镜再创佳绩:引波江座系外内行星直入视野,得太阳系形成研究工作蓝海无垠

“我们等待了十年,希冀能够证实我们对望远镜的精细操作有朝一日能让我们探测到系外内行星。如今种瓜得瓜,成果正在眼前,我们可以用它来展开一些有趣的科学研究了。”

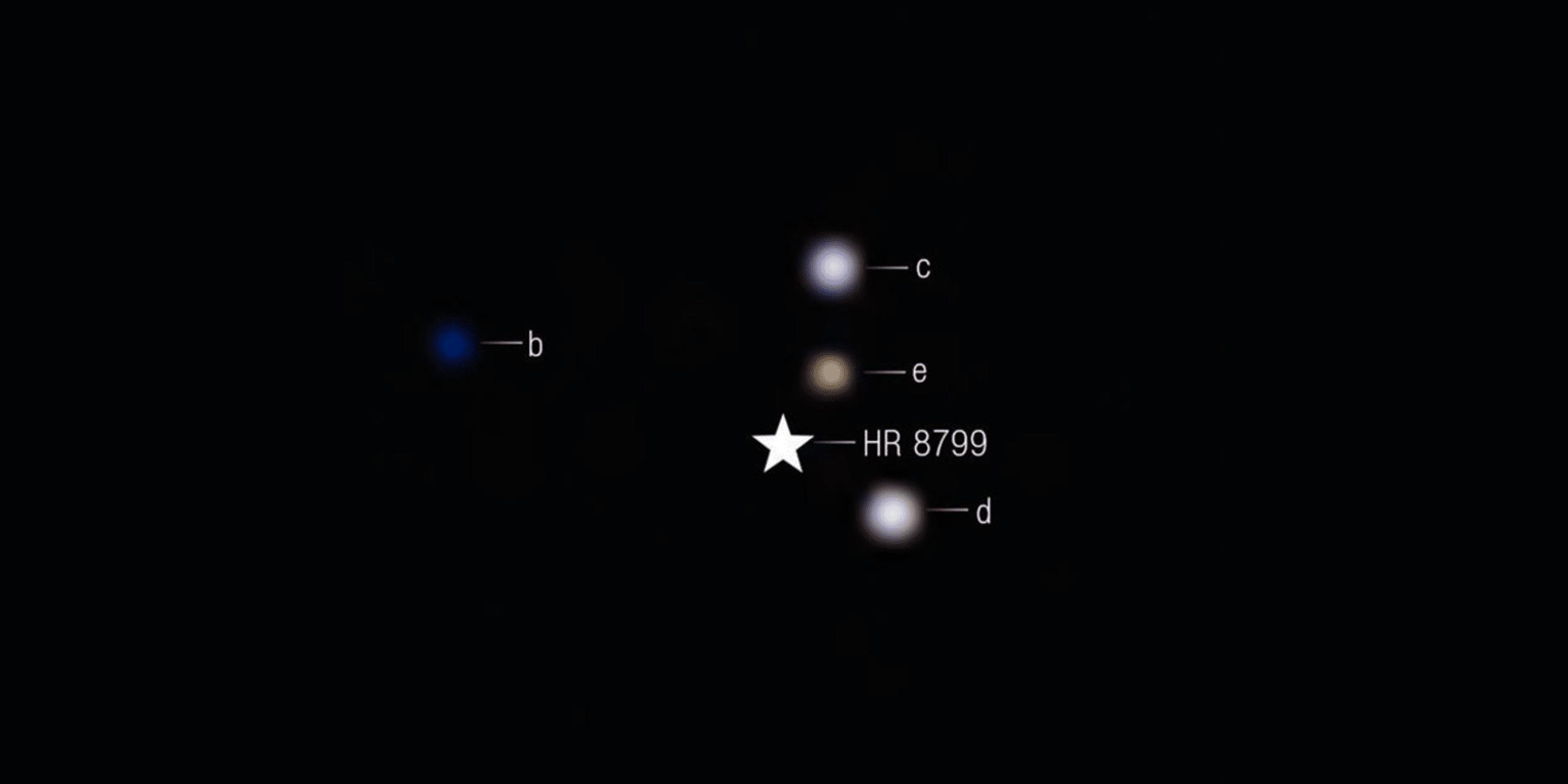

当前最清晰的标志性多行星系统HR 8799红外图像

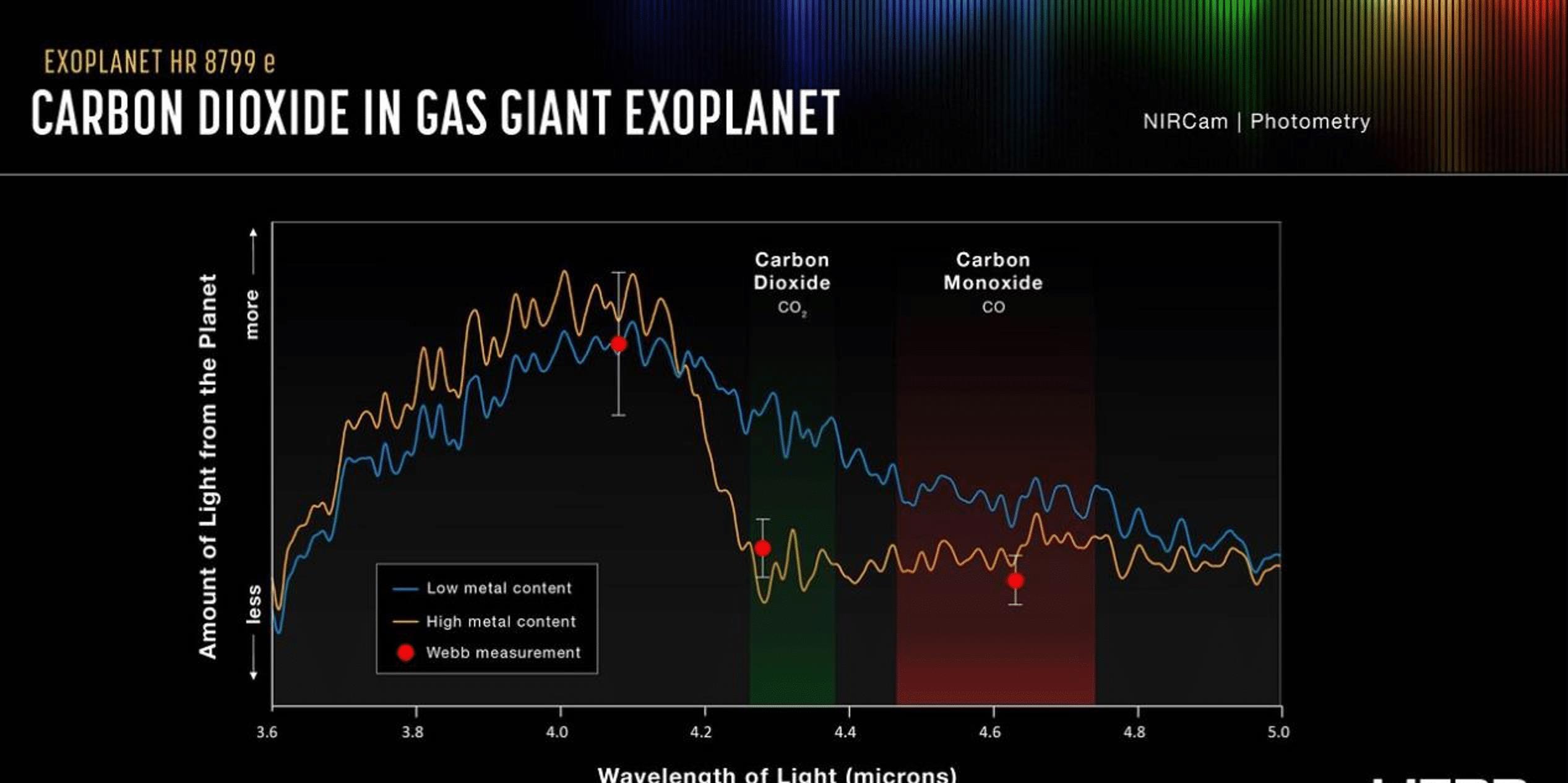

天文学家宣布詹姆斯韦伯太空望远镜首次成功捕获到了系外行星上二氧化碳气体的直接图像。这一发现不仅验证了该望远镜强大的直接成像功能,也为了解太阳系内部乃至宇宙中行星形成的过程提供了宝贵的信息。

詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST)的最新观测结果聚焦于HR 8799系统,该系统由飞马座天区一颗距离地球130光年的恒星及绕其运行的四颗行星组成。此前观测结果表明这些行星的质量超过木星,公转周期介于数十年到数百年间。

这个星系长期以来对研究行星形成进程的天文学家富有吸引力。这主要是因为它很年轻——这些行星仅有3000万年历史,至今仍在辐射出诞生时的余热,而JWST正因此能够通过分析辐射波长梳理出行星的特殊气体组分及大气细节。

行星之一HR 8799 e的最新二氧化碳探测数据表明该星体大气富含重金属,这与主流的“自下而上式”行星形成理论吻合:由气体和尘埃铺展而成的盘状结构绕新生恒星旋转,在数百万年中坍缩聚合成为行星,这与我们太阳系中行星的形成过程相似。

然而,最新研究结果力证年轻恒星周围的原行星盘也可以迅速坍缩成一颗巨大的行星,这表明行星的形成方式不止一种,且进程复杂程度远超天文学家想象。确定哪种进程在泛宇宙的行星中更为常见有助于科学家区分他们在遥远恒星系中发现的地外行星类型。

“我们期望这类研究能够让我们在与其他地外行星系统进行横向比较的过程中理解太阳系本身,生命乃至于我们自己,”领导这项新研究的马里兰州约翰-霍普金斯大学天文学家威廉-巴尔默在一份声明中说。“我们想拍摄其他恒星系的照片,看看它们与我们太阳系之间的异同。据此,我们可以尝试了解我们的太阳系到底有多奇异——或者说有多正常。

JWST 的观测结果表明,HR 8799 行星所含的重元素丰度超过了之前的想象,这表明它们的形成过程与太阳系的气态巨行星——木星和土星——类似。

据今日刊载于《天体物理学杂志》的一项研究表明,JWST还探测到了在该系统中轨道位居最内,编号HR 8799 e的行星发射的红外光。这些发现体现了该望远镜对紧邻明亮恒星的暗弱行星的探测之灵敏,此事意义非凡,因为罕有系外行星能够被直接成像——这是一项艰巨的挑战,因为这些遥远的行星往往被淹没在它们明亮主星的光辉之中。

“我们等待了十年,希冀能够证实我们对望远镜的精细操作有朝一日能让我们探测到系外内行星。”空间望远镜科学研究所的雷米-苏默(Rémi Soummer)在声明中说。“如今种瓜得瓜,成果正在眼前,我们可以用它来展开一些有趣的科学研究了。”

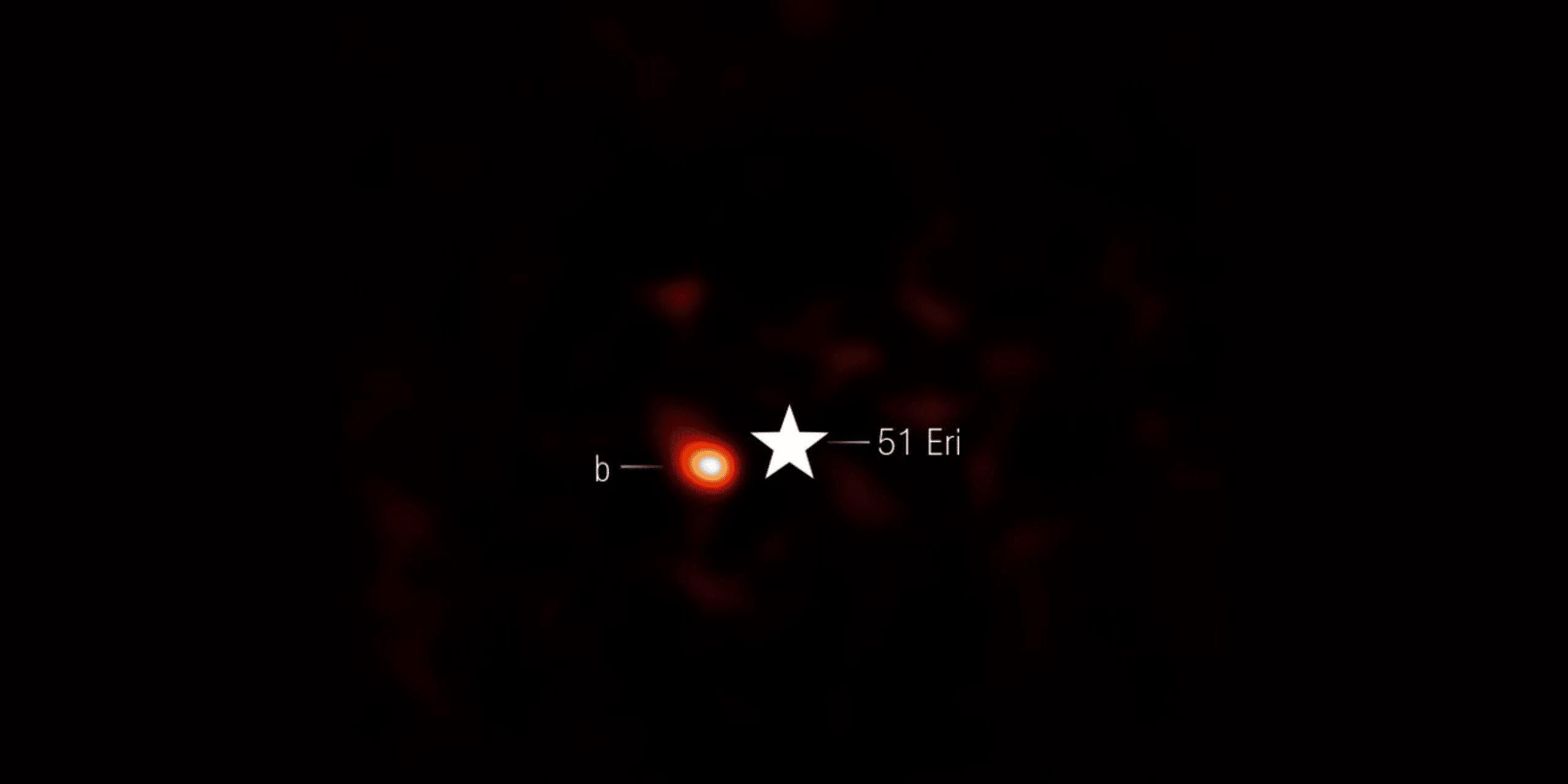

此外,詹姆斯·韦伯太空望远镜还拍摄到了距离我们97光年的恒星系统波江座51(Eridani 51)。该望远镜能够直接为波江座51b成像:这是一颗温度较低的年轻行星,轨道与其主恒星间的距离约为110亿英里(177亿公里),大致相当于海王星和土星运行轨道与太阳间的距离。

在未来的观测工作中,苏默和它的同事们希望能够利用韦伯望远镜可屏蔽星光的星冕仪(注)分析更多的巨型地外行星,并将它们的构成与不同的理论模型进行比对。

同时,最新观测结果为更细致的观测奠定了前路:这些观测有助于确定准地外行星们是否确为巨行星,又或实为其他天体如褐矮星——这类天体形似恒星,但质量不足以在内部引发核聚变。巴尔默在声明中表示,它们的性质可能对太阳系的潜在宜居性起到理论参照作用。

“假使你栖身的恒星系中存在着这样像保龄球一样横冲直撞的巨大行星的话,它们可能会真真切切地对地球这样的行星造成破坏,提供保护,或者二者兼而有之。“”

“进一步了解它们的形成过程是未来研究类地行星的形成、生存和宜居性的关键一步"。

关于波江座 51 b和HR 8799 e的一项新研究同以上JWST观测数据已发表于今日《天体物理学报》。

编辑:陈方