8月19日,记者走进海东市民和回族土族自治县马场垣乡下川口村桃花源,沿蜿蜒小路前行,大片郁郁葱葱的桃林映入眼帘。只是枝头已不见往日“硕果压枝”的盛况——随着近期游客采摘热潮褪去,仅枝叶深处还藏着零星几个桃子,这场持续多日的“采桃盛宴”已近尾声。

桃园门口,王相奎与王中奎兄弟正算起今年的收入。在这片桃花源里,兄弟俩各有三四亩桃树,树龄最久的一批已达40年。近些年,部分老树枝头渐弱、挂果量逐年减少,兄弟俩便持续推进桃树更新换代。如今园里已有油黄桃、蟠桃、北京七号等八九个品种,每年七月上旬桃子陆续成熟时,前来采摘的游客总是络绎不绝。

“我们守着这果园几十年了,比起以前摆摊销售,这几年借着各种活动,桃花源的名声越来越响——春天桃花开时卖些小吃,顺便加加游客联系方式;桃子熟了,一发朋友圈,老顾客就都来了。只要树还在结果,日子就总有盼头。”王中奎说。

下川口桃园的热闹,正是民和县瓜果产业蓬勃发展的生动缩影。当地流传着一句俗语:“下川口的桃刚咬出汁儿,隆治的瓜就裂出了红瓤——民和的夏天,是揣着两种甜来的!”

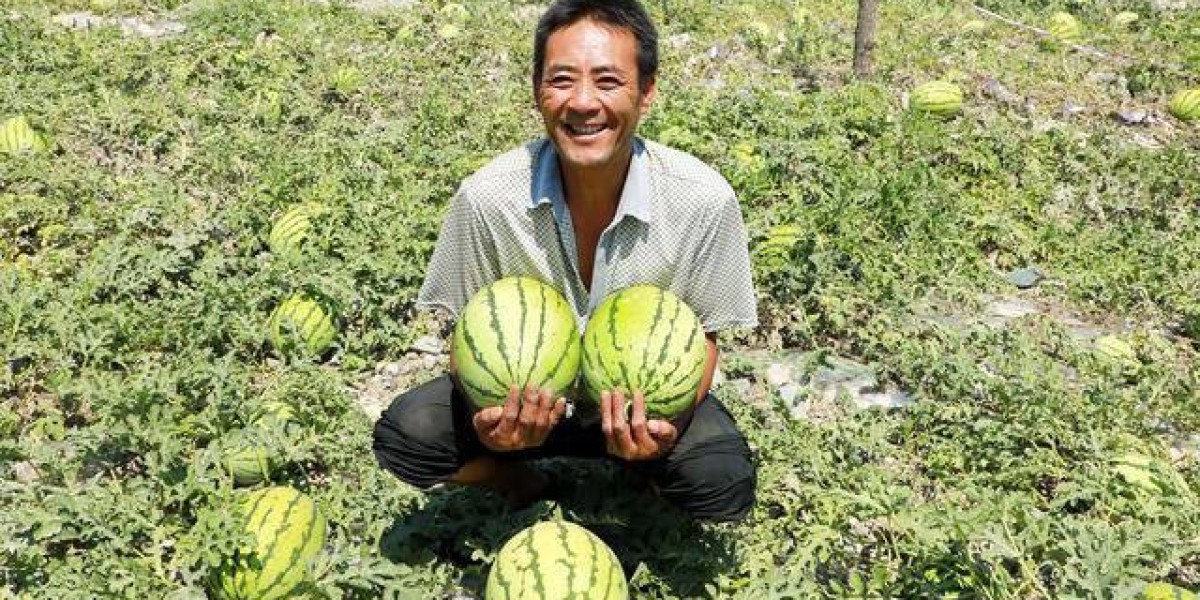

桃子成熟的季节,在距离下川口村不远的民和县隆治乡,旱砂瓜田也一同上演着另一场“甜蜜盛宴”。铺着细碎砂石的田垄上,圆滚滚的西瓜卧在土里,绿皮上的深色纹路如同精心绘制的图案。

瓜农老李蹲下身,用指节轻轻一敲,“嘭嘭”的闷响透着熟透的信号。手起刀落间,鲜红瓜瓤裹着晶莹糖粒展露出来,清甜气息瞬间漫开。

“咱隆治的旱砂瓜,靠的就是‘砂石地+湟水’的老底子!”老李一边给游客递瓜瓣,一边念叨,“砂石能锁住热量,河水浇得匀,种出的瓜肉又沙又脆,咬一口满是汁水。每年都有西宁、甘肃兰州的回头客专门来采摘。”

这份刻在地里的“甜”,是民和县与生俱来的底气。地处青海省东部的民和,黄河支流湟水河穿境而过,不仅带来滋养沃土的清澈水源,更孕育出独特的高原大陆性气候——昼夜温差常年保持在15℃以上,白天的日照像“天然烤箱”,让瓜果拼命积累糖分;夜晚的低温又似“保鲜柜”,牢牢锁住养分不流失。再加上土层深厚、富含钾钙的沙壤土,这里成了瓜果生长的“黄金摇篮”:从夏日的桃与瓜,到秋冬的果与梨,每一种果实都能在此找到最适宜的生长节奏。

九月的隆治乡白武家村,万亩苹果园化作调色盘,红彤彤的红富士、金灿灿的“黄元帅”挂满枝头,压得树枝微微下沉。如今的民和苹果,不仅凭着“高糖度、脆口感”站稳本地市场,更贴上“绿色食品”标签,通过冷链车运往全国,让外地食客也能尝到河湟谷地的秋日甜意。

秋风渐凉时,软儿梨开始登场。在隆治乡桥头村,曾经效益微薄的软儿梨,如今借着深加工迎来新生。每年10月,漫山遍野的软儿梨成熟,金黄果实挂满枝头,宛如一串串小灯笼。经霜冻后,果实变黑,咬一口,香甜果汁瞬间在口中散开,还兼具润肺止咳的功效。

当地村民荆秀芳创办的民和县沿雅梨源文化旅游有限公司,将软儿梨制成“软媚子”果汁与果酒,既解决了软儿梨储存难的问题,又提升了产品附加值,带动周边村民增收致富。工厂里,一箱箱软儿梨产品整装待发,奔赴全国各地市场。

即便到了冬季,民和县的瓜果产业也未停歇。在马场垣乡金星村的温室大棚里,人参果与草莓鲜嫩欲滴,散发着诱人光泽。游客在寒冬里仍能体验采摘乐趣、品尝新鲜水果,而果农们通过科学种植与精心管理,让反季节水果在冬日茁壮成长,为市场增添了丰富选择。

从夏日到寒冬,民和县的“甜”从不是单季的偶然,而是自然禀赋与科技赋能共同谱写的四季欢歌。

近年来,民和县依托适宜的气候与土壤条件,在瓜果种植上持续发力,从引进优质品种、推广标准化种植,到发展深加工、打通线上线下销售渠道,民和人把“靠天吃饭”的老传统,变成了“靠科技增收、靠品牌致富”的新路子。

如今,人们提起民和,不再只想起河湟谷地的风光,更会念起那口贯穿四季的甜。这甜,是游客采摘时的笑脸,是果农增收时的喜悦,更是民和县以瓜果为笔,在乡村振兴画卷上写下的生动答案。即便下川口村的桃子即将摘完,全县各地的瓜果仍在接力“上新”。

未来,这份“民和甜”还将飘得更远。民和县正不断探索创新,加强品牌建设、完善产业链条,让这片土地上的瓜果香飘四方,让更多人品尝到民和的甜蜜味道,见证乡村振兴的美好图景。(全媒体记者 郝志臻 张璐 张峰 摄影报道)

【来源:海东日报】